高黎貢子蘇州夢圓

日期:2016/12/14 18:49:37 編輯:古代建築史

蘇州淪陷。李根源終於不得不撩起袍角,踏出“阙茔村捨”的門檻,告別花容失色的蘇州山水。此一走,倏忽就過去了近三十年的光陰。直到1965年,老人病逝北京,遵照他的遺願,才又回到穹窿小王山安葬於母親墓側,這位生於彩雲之南的“高黎貢子”終於夢圓蘇州,枕著他摯愛的摩崖石刻,續接前塵舊夢。

戰火中撤離蘇州

1937年8月13日起到11月中旬日寇迫近蘇州為止,吳縣救護會、紅十字會、後援會先後收容難民15萬左右,救治傷兵5萬以上,安葬陣亡將士千余人。到11月12日,蘇州城中尚有傷兵數千,難民萬余。至14日,全部運送出城。尚有難民80余人無家可歸,李根源將他們送到小王山一帶寺廟暫住,並多發口糧,使其生路不致斷絕。待後事全部結束,11月15日,李根源從真如前線勞軍歸來,在觀前街遭遇日機空襲。回到家裡後,他安慰受到驚嚇的家人說,“我曾出生入死於千軍萬馬之中,現在這些算不了什麼。”

15日深夜,李根源帶著家人以及隨從許金生等,雜在難民中,步出蘇州金門,經橫塘、朱墩、西跨塘、木渎等地,前往小王山。

當時李根源位於十全街的老宅裡,夫役統統被散兵拉去,僅有隨侍許金生和幾位家人在邊上,扶著他步行出城,出門前,他叩辭祖先神主,已是泣不成聲。出門遇潰兵,雜難民多人,李根源夾在其中,途間屢被搜查。到觀前遇別路潰兵開槍數十百響,李根源伏地才免於難,出金門,夜深時,藏入丁家巷劉正康家裡。當時劉正康已避難到光福,阊門正被轟炸。天快亮的時候,他們又尾隨難民向獅子山方向逃路,沿村都是潰兵,而且道路泥濘,在橫塘時,到處都是潰兵,更有人向民船開槍,在李根源身邊就有一個人中槍倒下。不得已,李根源改走石湖治平寺,但是行走到行春橋時,又遇到敵機轟炸,他們便邊走邊臥,過了很長時間,才到達湖山堂寺中。可是,到了這裡才發現,這裡也不是安身之所,前一天晚上剛有馬隊住過,敵機不斷低飛偵察,他們只能離開寺廟到山腳下的村莊裡求一些食物,繼續往前走。一路上,上空敵機緊追,見到馬匹、汽車就擲下炸彈,李根源更親眼目睹了一路上斃死戰馬兵民無數,在他身邊十步內就有被炸彈擊斃者。“行人若個不驚魂”!抵達小王山阙茔村裡,已經是晚上六點,李根源感歎道“不死幸矣。”

李根源曾賦《去蘇州四首》,乃紀實之作。

其一:大兵一退民逃盡,炸彈朝昏不斷投。救難扶傷今已矣,老夫揮淚別蘇州。

其二:蹒跚踏月出金門,走向獅山又阙村。隊隊敵機相伴送,人聞風鶴便驚魂。

其三:湖上風來松有聲,茫茫心事對孤檠。惱人猶有萑頭鳥,一夜怪鳴到五更。

其四:攘夷大義春秋著,吾輩儒生敢顧私。況有剽姚先我語,匈奴不滅何家為!

當時,日軍已侵占吳郡,離小王山僅15公裡,一水可達。加之敵機空襲木渎鎮,大火沖天。李根源為此十分焦急,這時,工兵總指揮馬晉三駛車來到小王山。馬晉三的父親馬程遠先生是李根源當講武堂總辦時的學生,有師生之誼。馬晉三奉命炸毀通往南京的公路橋梁,以阻緩日軍進犯的速度。他知道李根源和張仲仁還在小王山,特來接他們脫離危城。張仲仁因難民尚待疏散,堅決不走,李根源揮淚登上馬晉三的汽車,離阙茔村而去南京,離開了他隱居了14年的蘇州,開始了一個新的征程。

十多年後重返小王山

離開小王山的情景或許仍歷歷在目,因而十多年後當他重返小王山時,更是感慨萬千。

1950年6月,李根源應中央人民ZF邀請,從昆明乘飛機前往北京列席政協全國委員會第一屆全體會議。會議結束後,朱德約恩師李根源到北戴河小住,但李根源要求先回蘇州一趟,藉以祭掃小王山祖茔。7月初,李根源在中共中央統戰部王德寶的陪同下到達蘇州,蘇州市長王東年等到車站迎接。李根源與隨同他一起返蘇的五兒子李希泌等一起驅車來到他夢牽魂繞的小王山。

71歲的周土龍回憶60年前,他唯一一次與李根源的近距離接觸,依舊有幾分興奮。那時正好是夏天,天氣已經十分炎熱,只有十來歲的周土龍跟著堂叔一起到阙茔村捨去看熱鬧。當時很多人坐在祠堂門口,只見身材高大的李根源,手裡拿著一個長煙袋坐在椅子上跟大人們聊著天,附近的老百姓依舊遵照舊時的規矩向他作揖,嘴裡喊著“李大人來了”。周土龍印象中最深刻的,便是李根源身後跟著五六個警衛,李根源還讓人磨墨,專門寫了一幅字,寫了什麼已經記不清了,他只記得當時寫的是隸書,而且寫字的手有點抖。隨後李根源又去祭掃了母親和兄弟的墓。一路上跟著看熱鬧的周土龍當時只是奇怪,這樣的大人物為什麼也會哭?結束後,李根源跟鄉親們合影留念,這張珍貴的照片至今仍留存在紀念館裡。

只是少不經事的周土龍未必能走進李根源的內心。“八·一三”的硝煙漫過小王山松海林園的森森青樹,漫過李根源燈下案頭的文房四寶,將十年中這裡冠蓋雲集的風雅掃蕩了一空。

母親的茔墓和阙茔村捨依然如舊,當他祭掃母親、族兄墓,痛哭不已時,那份心裡的悲怆只有歷經滄海的自己才能讀得懂:“別母十三載,艱難一歸來。長跪墓階下,爭禁兒心哀”。

看到蘇州淪陷後,後山松林被砍伐殆盡,頗為痛心,目睹此情此景,他更感賦五絕一首雲:“砍光十年樹,毀屋無數間。歷此一劫後,松海自萬年。”

李根源重返小王山,曾作“歸至蘇州”詩一首,收錄《雲游集》:

蘇州得返由天幸,故老重逢喜可知。屋破園荒渾不管,圖書何事賣無遺。小園零亂干枝斜,地種青蕪樹掛瓜。差喜木犀能解事,待人歸後齊開花。

熟悉的一草一木,這裡每一個角落都能觸動他的心靈。人們常說葉落歸根,誰也不知道為什麼生於雲南長於雲南的李根源要把長眠之地選在蘇州,和他的母親,還有妻子。也許,人生有些華彩的段落是可以代表一生的,對李根源來說,蘇州小王山的十年就是這樣的人生段落?

長依母親之茔墓

李根源回到蘇州小王山後,蘇州專員公署派了戰士以加強保衛工作到小王山地區。李根源知道後連說,自己和小王山的鄉親有深厚的感情,不會出什麼問題的,請他們不必擔心。而在蘇州十全街舊居暫住時,旅居蘇州十幾年的李根源更把蘇州當自己的第二故鄉了。當時曾有上海《解放日報》記者采訪李根源後寫道:李先生今年已72歲,人老精神不老。每日早睡早起,寫字習以為常。對時事局勢異常關心。蘇州各界人民每有盛大集會,有請必到,到必發言,而且情緒熱烈動人。因為他以蘇州為第二故鄉,對蘇州史實非常清楚,並時以蘇州人民歷代抵抗倭寇入侵的故事,鼓勵蘇州人民……

幾天以後,西南軍政委員會即來電邀請他去四川參加該會第一次全體會議。李根源只得離開小王山經蘇州趕赴上海,再坐輪船入川。中華人民共和國成立後,李根源定居於北京,他時常想回小王山看看,但均因身體不好,行動困難,未能如願。

1965年7月6日,李根源病逝北京,朱德親自為他主持追悼會。至今,吳中區政協文史委主任鄒志一對此還記憶猶新:北京公祭李根源,全國人大常委會委員長朱德主持公祭大會,朱德帶頭站在一邊,全國政協副主席熊克武、全國人大常委會副委員長陳叔通、中共中央統戰部副部長徐冰、國家體委副主任盧漢、全國婦聯副主席康克清出席公祭,並為李根源先生守靈……李根源先生的地位之重由此可見一斑。以朱德為首的治喪委員會決定按照恩師的生前遺願——身後願葬蘇州小王山,長依母親之茔墓——把他安葬於蘇州小王山。7月26日,李根源骨灰運往蘇州,7月31日,李根源骨灰埋葬於蘇州小王山阙茔之旁。1982年,李根源的夫人逝世後,其骨灰也送到了小王山,與李根源合葬。

修復李根源紀念室

1985年,吳縣政協、統戰部修復了阙茔村捨,辟建紀念室,中央統戰部門專門發來賀電。此後海內外各界著名人士、學者、專家、李根源先生的親朋好友、當地老百姓常來參觀、瞻仰、祭掃。1985年7月,吳縣政協、統戰部在阙茔村捨召開紀念李根源逝世20周年會議,並於1989年5月20日,舉行李根源誕辰110周年紀念活動。第一次開館時,全國政協副主席缪雲台先生題寫李根源先生紀念室,一直沿用至2009年。大門口門樓“阙茔村捨”四字由謝孝思先生所書。康克清同志發來了賀信,《人民政協報》、《新華日報》等都做了相關報道。由於江南氣候潮濕,風雨侵蝕,年久失修的李根源紀念室日益破落。

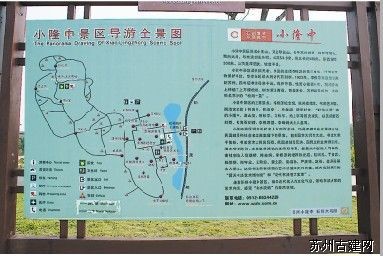

2003年,蘇州吳中區政協、工商聯等組織企業家、愛心人士募集15萬元經費,對李根源先生紀念室進行了返修重建。2004年7月,新館重新開館。2005年2月,被命名為區愛國主義教育基地。2009年2月,吳中區穹窿山風景管理區管理委員會在原有基礎上,開發建設小隆中景區,並於今年對外開放。

推薦閱讀:

陽台風水為什麼要紫氣東來

冕寧靈山寺

山西五台山為文物古建築起"防火牆"

中國古建築布局如何考慮方位方向

- 上一頁:跟陳圓圓有關的桃花塢

- 下一頁:南社女傑張默君