夕陽下的和順古鎮 風雨六百年的蒼茫不驚

日期:2016/12/16 18:14:18 編輯:古代建築

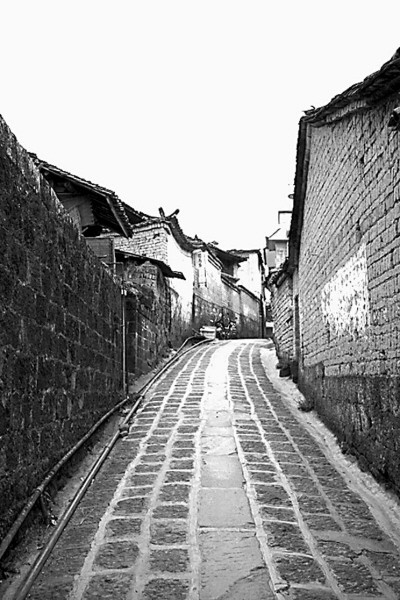

古鎮深巷

和順古鎮一瞥

和順,雲南最大的僑鄉,至今仍較完整地保留著滇西一帶明、清時代的建築風貌。這裡離騰沖縣城僅4公裡,自滇西戰火蔓延到騰沖城以後,因與當年騰沖城內的建築風格極為相似,和順又成為人們懷舊的地方。而在今天,當人們感歎火爆熒屏的電視劇《我的團長我的團》中那“真實”得仿佛時光倒流的“禅達”城的時候,誰又想到拍攝地點就是和順呢?

據史書記載,和順古稱“陽溫暾”。因有河繞村而過,後改為“和(河)順”,寓意“和睦順暢”。

最早的和順人是明洪武十四年(公元1381年)左右陸續從四川的巴縣、南京應天府、湖廣長沙府等地受命軍屯戍邊而來,距今已有600多年的歷史了。

“烈遺浪疊起鳌峰,和順人家圖畫中,花亭樓頭問徒倚,嶺梅臨水笑春風。”李根源先生曾賦詩這樣稱贊和順之美。這裡四面環山,山清水秀,氣候溫和。無論是自然與人文景觀,還是淳樸的民風民情,無不盡情吸引著每一位到達這裡的訪客。

當2008年我踏上“重走滇緬公路”的神聖之旅時,我還不知道騰沖邊上這座古老而平凡的小鎮。沒有“二十四拐”的雄渾,沒有血色松山的倔強,沒有國殇墓園的悲壯,與滇西抗戰厚重的歷史相比,和順這個極邊古鎮似乎顯得過於渺小,她甚至差一點就被我忽略了。旅途的勞頓曾讓我一段時間身心疲憊,當我鉚起精神趕到和順的時候,這裡已沒有游者熙熙攘攘的熱鬧,隨行的團友也早已離去。時近黃昏,看著遠處一座座房屋的炊煙袅袅升起,突然發現我來對了!——原來這個時候見到的,才是最自然、最原始、最真的和順。

這是最美的和順!伴隨著夕陽最後的艷麗,我步入她的懷抱。沒有地圖,毋須向導,一切只隨心意。沿著那一條條被腳板和歲月風雨磨砺得晶瑩發亮的青石板路,我撫摸著灰黑色的牆壁,走進深邃悠長的小巷,目光情不自禁地被眼前的一切所吸引:那一處處依山傍水的宗祠,那一棟棟典雅氣派的宅院,還有那路上偶然走過的人影……一路漫步,這些凝聚了百年心血的雕梁、畫棟、家具、牌坊、文廟、匾額完好如初,雖被風雨褪盡色彩,但在夕陽的余輝下顯得更加古樸與靈秀。

走進和順人家那一間間別具特色的民間院落,一瞬間仿佛穿越時空隧道,恍如進入只在以往影視劇中才能見到的明清時代的場景,如夢似幻。這裡民居的大門和堂屋裡,大都懸掛著中國近代軍事家、雲南都督蔡锷,民國元老李根源,著名書法家張砺、張德溶、陳榮昌等許多軍政要人、文化界知名人士撰寫的楹聯、匾額、字畫等。如蔡锷題寫的匾額“民國人瑞”,李根源題寫的匾額“節壽雙高”,張砺撰寫的匾額“尚義笃宗”,張德溶撰寫的匾額“同敦本根”,陳榮昌撰寫的楹聯“兒孫能讀陳情表,家世惟傳道德經”等,都在悄然記錄著和順先輩崇尚文化、亦商亦儒的風雅,構築成和順一道獨特亮麗的文化景觀。

走上雙虹橋,一座古樸莊嚴的建築物映入眼簾,這就是中國創立最早、規模最大的鄉村圖書館——和順圖書館。70多年來受其熏陶成長成才的莘莘學子難以計數,它是歷史上和順人“啟智化愚”的知識殿堂。

和順人留學日本較多,僅1929年日本出版的《雲南留日同鄉錄》中,騰沖44位留日學生中,和順人就占了十余位。傳說1942年日軍占領騰沖時,有日軍闖進和順寸家,冷不防抬頭看見這家堂屋裡赫然懸掛著曾留學日本的房主與日本天皇的合影,頓時大吃一驚,慌忙對著照片立正、行禮,連滾帶爬地退出,不敢造次。今天的和順,已少見當年日軍留下的痕跡,只有一座收藏了萬余件戰爭遺物的滇緬抗戰博物館,時刻提醒著這個邊陲小鎮與滇緬抗戰的歷史淵源。

夕陽下的和順古鎮,少去了白晝的嘈雜與游者的喧囂,顯得那麼安逸、和諧與寧靜。漫步其中,我真想就這麼坐在小巷的石階上,閉上雙眼,用耳傾聽這寂靜中隱約呈現的歷史回響,用心感受這小鎮上風雨六百年的蒼茫不驚……

- 上一頁:“老土著”寫書追記海澱古鎮

- 下一頁:蕩口古鎮明年國慶開街