曹雪芹在北京的歷史遺蹤

日期:2016/12/15 0:14:52 編輯:古代建築史

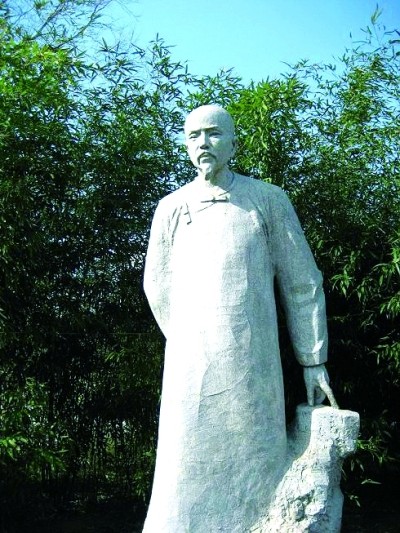

北京曹雪芹紀念館內曹雪芹雕像

克勤郡王府

白家疃39號院老屋

右翼宗學遺址

如果沒有曹雪芹,很難想象,在面對莎士比亞、巴爾扎克、普希金、托爾斯泰之時,我們將處於何等尴尬境地;而有了曹雪芹,在面對這些世界文學巨匠時,我們則毫無愧色,因為曹雪芹創作的《紅樓夢》,可以同世界任何一部文學經典媲美。《紅樓夢》已然成為中華民族的文學符號與文化瑰寶。

曹雪芹與北京密切相連,他14歲隨家人來到北京,48歲辭世,在北京生活了34年。在北京,他以驚人的毅力,用十年光陰創作了《紅樓夢》,其中保存了不少北京的歷史風物,根據文獻記載與友人詩歌推斷,他在北京的生活遺蹤也斑斑可尋。

七處遺蹤

十七間半

雍正七年(1729),曹雪芹隨同家人來到北京,住在廣渠門內。

住在廣渠門內的什麼地方呢?

1982年10月,中國第一歷史檔案館在所藏清代內務府檔案中,發現了一件雍正七年七月二十九日的《刑部為知照曹獲罪抄沒緣由業經轉行事致內務府移會》,其中記載:

曹之京城家產人口及江省家產人口,具奉旨賞給隋赫德。後因隋赫德見曹寅之妻孀婦無力,不能度日,將賞伊之家產人口內,於京城崇文門外蒜市口地方,房十七間半、家僕三對,給與曹寅之妻孀婦度命。

通過與乾隆十五年(1750)《京城全圖》比對研究,蒜市口街16號院與《刑部為知照曹獲罪抄沒緣由業經轉行事致內務府移會》記載十分近似。1965年北京市進行地名整頓,將大石橋、攬桿市、東草市與蒜市口並入廣渠門內大街,蒜市口16號遂改作廣渠門內大街207號。

207號“原為馬家私宅,是當時住中院北屋的馬允升老人的太祖於清嘉道年間買下的。據屋主介紹,幾十年前,這個院子的前部分原是臨街四間面寬的三層勾連搭房,曾經是洗染坊,進入後院是從東面夾道走的,臨街房的後面與中院之間,是一道東西院牆,院牆中央是四扇木制屏門,門上有‘端方正直’四個大字,中院中間是一座小假山,東西廂房各有三間,正房三間,東西配有耳房,與正房有券門相連。後院正房三間,西耳房一間,東耳房兩間,東西廂房各三間,東側有水井一口。”(趙晨钰:《曹雪芹故居的發現和修復》,《中華讀書報》2003年10月29日。)

右翼宗學

清代宗學設於雍正二年(1724),是用來教育宗室子弟的學校,分左翼宗學與右翼宗學。右翼宗學在今西單小石虎胡同38號內,曹雪芹曾經在此工作。

英王阿濟格的後人敦誠與敦敏兄弟,曾經在右翼宗學讀書而與曹雪芹有交往。敦誠在《寄懷曹雪芹霑》中寫道:“當年虎門數晨夕,西窗剪燭風雨昏。”西周時,在天子的宮門上畫虎以示威武,故將宮門稱為虎門,後來又把宮門外面設立教育宗室子弟的學校,也以虎門代稱。敦誠詩中的虎門即指右翼宗學。

小石虎胡同38號分為東西兩院。其中,東院在民國時為7號,有專家考證,應為右翼宗學的所在之地。民國五年(1916)蔡锷病逝後,梁啟超創辦了“松坡”(蔡锷字松坡)圖書館,在此地設立外文部,藏有梁啟超從歐洲攜帶回國的一萬余冊外文書籍。徐志摩曾經在此工作,任外文部的英文秘書,並在這裡發起了以小石虎胡同7號為俱樂部的聚餐會,每兩周聚餐一次,吟詩敘舊,後來逐漸演變為“新月”詩社。

西院在民國時為8號,原是清高宗乾隆長子定親王永璜長子的綿德府。民國二年(1913),在這裡創辦了國立蒙藏專門學校,培養來自蒙古、西藏和青海的學生。民國二十年(1931),為了擴充校捨和操場,蒙藏專門學校將7號院購買下來,遂將7號與8號之間的院牆拆除而把兩院打通。1951年,國立蒙藏專門學校改為“中央民族學院附中”。1972年改為“北京一六零中學”,1978年又改回“中央民族學院附中”。1987年附中遷出。1989年國家民委服務中心在8號院開設“民族大世界”商場,7號院則作為民委某單位辦公地點。

克勤郡王府

克勤郡王府在西城區新文化街53號。府邸的始主為岳讬,是禮親王代善的長子,清太祖努爾哈赤之孫,以軍功封克勤郡王而世襲罔替,是清初八大鐵帽子王之一,後來被撤銷了封爵。康熙四十年(1701),其四世孫讷爾蘇改襲為平郡王。雍正四年(1726),納爾蘇失爵,由其子福彭承襲。

康熙四十五年(1706),曹雪芹的祖父曹寅之長女曹佳氏被康熙帝指婚為納爾蘇的福晉。同年十二月,曹寅在《江寧織造曹寅奏王子迎娶情形折》中謂:

前月二十六日,王子已經迎娶福金(即福晉)過門。上賴皇恩,諸事平順,並無缺誤。隨於本日重蒙賜宴,九族普沾,臣寅身荷天庥,感淪心髓,報稱無地,思唯長惝恍,不知所以。

論輩分,納爾蘇是曹雪芹的姑父,福彭是曹雪芹的表兄弟,曹家回到北京以後與他們往來,曹雪芹亦隨之往來是自然之事。然而,在動辄株連九族的封建時代,納爾蘇、福彭以及襲爵的後人與曹家保持一定距離,也在情理之中。在他們的交往中,敦誠大概看到了什麼,因此在《寄懷曹雪芹霑》的詩中,寫有這樣四句:“勸君莫彈食客铗,勸君莫扣富兒門。殘杯冷炙有德色,不如著書黃葉村”,當不是空穴來風而是有所指涉吧。

曹家當鋪

曹家當鋪在通州區張家灣鎮花枝巷。

張家灣鎮隸屬於北京市通州區,距北京市區東南約20公裡,曾是北京重要的漕運碼頭。歷史上,張家灣築有城牆,南門內西側的第一條胡同稱花枝巷。花枝巷與南城牆平行,東西走向約300米。花枝巷西段有南北走向的小花枝巷。小花枝巷裡有一座染坊,相傳也是曹家的產業。

曹在《江南織造曹復奏家務家產折》中說:“所有遺存產業,惟京中住房二所,外城鮮魚口空房一所,通州典地六百畝,張家灣當鋪一所,本銀七千兩”。曹家當鋪原有臨街的七間正房以及東西廂房。正房在1967年改建為張家灣鎮第六生產隊的隊部與飼養室,西廂房早已拆掉,僅存東廂房三間。

曹家墳與曹公墓石

在張家灣鎮所屬的張家灣村與蕭太後河之間,舊有馬家墳、窦家墳和曹家墳,總計600畝,俗稱“大扇兒地”。1965年農業學大寨,1968年平整土地,曹家墳被平掉,農民李景柱發掘出曹雪芹墓石,在墓石下面1.5米左右深處,出土了一具男屍,沒有棺木,骨架很完整,後來被運到地勢相對較低的蕭太後河邊掩埋了。這一帶原有直徑100多米的“墳圍子”——用三合土夯實的用來分隔墓地內外的牆體,出土曹雪芹墓石的墳,位於墳圍子內靠近蕭太後河的東南角。

曹公墓石長約1米,寬約40多厘米,厚約15厘米左右。墓石為青石質地,四周挖有淺槽,上刻“曹公諱霑墓”,左下端刻“壬午”兩字。甲戌本脂批說:“能解者方有辛酸之淚,哭成此書。壬午除夕,書未成,芹為淚盡而逝。余常哭芹,淚亦待盡,每意見青埂峰再問石兄,余不遇癞頭和尚何,怅怅!”

敦敏在《懋齋詩抄》中收有一首“河干集飲題壁兼吊雪芹”,詩曰:

花明兩岸柳霏微,到眼風光春欲歸。

逝水不留詩客杳,登樓空憶酒徒非。

河干萬木飄殘雪,村落千家帶遠晖。

憑吊無端頻怅望,寒林蕭寺暮鴉飛。

槐園

槐園在北京內城西南角,歷史上有湖,稱太平湖,頗有林木之盛。曹雪芹與敦誠曾經在這裡聚會。敦誠在《配刀質酒歌》詩前的小序中寫道:“秋曉,遇雪芹於槐園,風雨淋涔,朝寒襲袂。時主人未出,雪芹酒渴如狂。余因解佩刀沽酒飲之。雪芹歡甚,作長歌以謝余,余以作此答之。”

關於槐園的具體位置,周汝昌認為應在醇親王府(南府,今中央音樂學院所在地)北側,吳恩裕等人則認為應在月台胡同以南。月台胡同原稱月台大門,位於醇親王府東南一帶。因此,無論是周汝昌還是吳恩裕,他們考訂的范圍,大體還是一致的。

白家疃

敦誠在《贈曹雪芹》的詩中吟哦:“滿徑蓬蒿老不華,舉家食粥酒常賒。衡門僻巷愁今雨,廢館頹樓夢舊家。司業青錢留客醉,步兵白眼向人斜。阿人何與豬肝食,日望西山餐暮霞。”友人張宜泉在《和曹雪芹〈西郊信步憩廢寺〉原韻》也吟詠道:“君詩曾未等閒吟,破剎今游寄興深。碑暗定知含雨色,牆頹可見補雲陰。蟬鳴荒徑遙相喚,蛩唱空廚近自尋。寂寞西郊人到罕,有誰曳杖過煙林。”透洩出曹雪芹在北京西郊一帶的行蹤。

1963年,曹雪芹逝世200周年之際,吳世昌、周汝昌、吳恩裕等紅學家到香山地區探尋曹雪芹的居所。那次調查雖然沒有找到具體位置,但是卻劃定了香山、臥佛寺、櫻桃溝這一范圍,白家疃便在這個范圍裡。

遺蹤的現狀與保護

以上這些與曹雪芹有關的歷史遺蹤,隨著時光的流動,已然發生了很大變化。

2000年,廣渠門內大街拓寬,207號由於處於紅線內而被拆除,引起了社會的強烈關注,當時有關部門保證將在附近復建。第一次復建時,由於基址處於開發商的地域內被開發商反對而流產,第二次復建的基址恰在北京地鐵5號線的通風口而再次流產,至今尚無結果。(趙晨钰:《曹雪芹故居的發現和修復》,《中華讀書報》2003年10月29日)。

相對於十七間,右翼宗學的命運就好多了。1989年曾經在這裡開辦“民族大世界”商場。據說,當時這裡有400多家商戶,商棚搭建得一個挨一個“都看不見天”,院落裡僅余一條可以勉強走人的狹窄過道。2006年,綿德府也就是右翼宗學被公布為全國重點文物保護單位。2014年6月右翼宗學裡面的商戶被全部騰清。我近日到那裡調研,右翼宗學的四周被圍擋包裹起來准備修復。北京市文物局的同志介紹,修復以後擬在此舉辦多民族文化展覽之類。(孫樂琪:《北京西單騰退400商戶 國立蒙藏學校舊址將開放》,《北京晚報》2014年6月12日。)

距右翼宗學不遠處是克勤郡王府。民國初年,末代克勤郡王晏森將王府出售給北洋政府總理熊希齡作為寓所。民國二十一年(1932),熊希齡將全部家產捐給以前妻朱其慧為名義的“義助兒童幸福基金社”,社址便設在克勤郡王府。克勤郡王府分東、中、西三路。其現狀是:中路已經修復,被北京第二實驗小學使用;東路尚存,現在是居民雜院。

2002年,北京躍天房地產開發公司與通州區合作建設張家灣古城文化區,將張家灣古城內的房屋全部拆光,曹家當鋪及其所在的花枝巷也被蕩平。(梁鳳鳴、盧慶雷、窦國慶:《再造七百年前古鎮》,《北京晚報》2002年3月21日。)

張家灣古城被拆光後,傳說城內有前人埋下的十八窖銀子,於是眾多尋寶者來到這裡挖寶,雖然沒挖出銀子,但卻有人挖到瓷片,消息傳出,瓷片愛好者便紛紛來此挖掘,將空空蕩蕩的老城挖出了無數個魚鱗般大大小小的土坑。

新中國成立後,由於城市建設,北京的古都風貌發生了巨大變化,太平湖一帶也是如此,槐園具體位置現在已經難以尋覓了。1998年北京六環路開始施工,從曹公墳取土,挖出了許多深坑,曹公墓石的出土處,也被挖出深坑,舊貌完全喪失而難以辨認。萬幸的是曹公墓石沒有損壞,現在保存在通州區博物館內。

在這些遺蹤中,白家疃最具有傳奇色彩。1971年4月4日,北京27中退休教師舒成勳在白家疃39號修房時發現,自家西屋西牆的牆皮後面,還有一層牆皮,上面寫有詩句、聯語等。由此有些人判定這裡就是曹雪芹故居。白家疃屬於正白旗。曹雪芹是正白旗包衣後人,因此落戶在這一帶是有根據的,但並不能由此斷定39號就是曹雪芹故居。1984年,以39號為核心,北京市園林局建立了北京曹雪芹紀念館。

我國是擁有五千年文明歷史的古國,黨和政府對我國的歷史文化名人歷來珍惜、重視。1963年,為紀念曹雪芹逝世200周年,在周恩來總理的關心和指導下,由文化部、全國文聯、中國作協和故宮博物院聯合舉辦了一系列紀念活動,並在故宮文華殿舉辦了“曹雪芹逝世200周年紀念展覽會”,歷時三個月,成為新中國成立以來文化界的一件盛事。

北京作為我國的首都,既是歷史文化名城,也是世界級的大都市,而世界級的大都市,不僅僅在於經濟總量,還應該擁有豐厚文化底蘊與發展前景,名人與名人故居則是重要因素之一。曹雪芹是歷史饋贈給我們不可多得的國之寶器,需要萬分珍視,如果我們以紀念曹雪芹300周年誕辰為契機,復建那些被拆毀的、可以確定與曹雪芹有關的建築,在其曾經的活動范圍內樹立紀念標識,把曹雪芹在北京的遺蹤組織起來,打造成重要的紀念地,適時舉辦以曹雪芹為名義的世界性的文化活動,無論是對歷史、現實乃至未來,都是大好事,有什麼理由不積極去做呢?(王彬,作者為中國散文學會副會長,著有《紅樓夢敘事》《水浒的酒店》等。)

(來源:光明日報)

- 上一頁:古代枕頭又硬又冷,古人為何這麼“自虐”呢?

- 下一頁:高平文化旅游掠影

-

没有相关古代建築