歷經風雨薪火相傳 張槎村古建築群側記

日期:2016/12/15 0:35:39 編輯:古代建築史作為一個村,她與街道同名。作為一種傳承,她的煙火延續了超過800年。張槎村古建築群是典型的嶺南建築,觀音廟香火鼎盛,陳尚書公紀念館莊嚴肅穆,財神廟古為今用。它們至今依然發揮著祈福、祭拜、聚會、議事、休閒等民間文化作用,新近修繕一新的東岳古廟將加入到其中,共同守候鄉民。

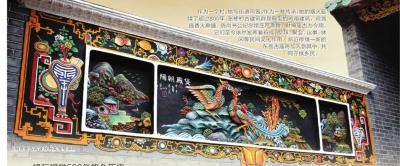

張槎東岳古廟重修的灰塑壁畫

張槎宋陳尚書公紀念館

俯瞰重修中的張槎東岳古廟

綠瓦祠堂500年悠久歷史

張槎村陳尚書公紀念館副館長陳順榮介紹,張槎村古建築群有三處,一處是現張槎街道辦事處內的宋陳尚書祠、颍川世德祠。一處是仙槎書院古建築群,由水月宮、陳尚書公紀念館和財神廟組成,另一處則是建築群幾十米開外的東岳古廟。仙槎書院古建築群現為佛山市文物保護單位(2006年公布),這組建築至今猶存,且保護得較好。

在解放前,張槎村有大約30間祠堂、廟宇,解放後由於歷史原因被拆除了15間以上,至今保留11間。

宋陳尚書祠是紀念南粵始祖陳顯而建的宗祠,颍川世德祠則是紀念其第三代,也是首位在張槎定居的陳氏祖先。

這兩座古祠幾乎同時建成,都是約500年前張槎村陳氏十五世祖陳炎等兄弟建成,最近一次維修於民國15年(1936年),由當時的族長陳恭受發起,兩年後修成。兩祠的施工精美,镬耳式封火山牆、灰塑博古脊,瓦面是上了綠釉的瓦,是當時少見的綠瓦祠堂。

觀音廟800年香火延綿

觀音廟最早稱玉清庵後稱水月宮。據張槎村族譜記載,觀音廟起碼有四百年的歷史,光緒元年重修,镬耳式封火山牆、灰塑山水博古脊、綠釉瓦當、滴水剪邊。面闊近十米,三進深近四十米。清代禮部侍郎李文田書“水月宮”石額;清代甲戌榜眼翰林院編修譚宗浚書門聯。

廟中堂供奉三寶佛、兩側是十八羅漢,後堂供奉觀音。

2004年為最近一次重修,如今觀音廟是村民許願祈福之所,香火鼎盛。在陳順榮看來,佛山有很多觀音廟,在鄉村觀音廟有水月宮如此香火的,不多見。

陳順榮告訴記者,每年正月十五,觀音廟照舊舉行佛事,來自各地的信眾前來祈福。陳順榮介紹,觀音廟已有超過八百年的歷史,“三世祖定居張槎村前,玉清庵就已經存在了”,一直香火鼎盛,是少有的鄉村觀音廟。

仙槎書院族人聚會

明清時代,在石灣原設有蓮峰書院供鄉試學子聚集,後蓮峰書院失火被毀。光緒年間,在張槎村建仙槎書院供學子鄉試及四方鄉紳議事。

仙槎書院镬耳式封火山牆,灰塑博古脊,綠釉瓦當,滴水剪邊,屬清代嶺南祠堂建築風格。

三間三進,三進間以天井分隔。面闊近12米,進深42.8米,面積511㎡。

1986年張槎村陳氏族人命名此書院為“宋陳尚書公紀念館”,以祀其先祖北宋戶部尚書陳顯,彌補缺憾。紀念館也是族人聚會,商議族內大小事情的場所。

東岳古廟換新顏

關於東岳古廟的文字資料極為有限,陳順榮說,連古廟幾時建成都不知曉。只知廟內供奉東岳大帝黃飛虎,最近一次重修於光緒年間。去年,張槎村出資重修古廟,由市文廣新局局負責監督,由文保專家提出修復計劃,並讓專業的建築公司施工。春節前,東岳古廟建築已經修繕完工,

镬耳式封火山牆、灰塑博古脊恢復一新。值得一提的是,在古廟主廳的天花上,有個漆金盤龍木雕,陳順榮說,“這是古物,修復時只是重新上漆而已”,金光燦燦,十分精美。

陳順榮表示,東岳古廟將於四月入伙,到時將請入東岳大帝,舉行隆重的慶典。

財神廟沾沾書氣

財神廟是仙槎書院古建築群東側的一座古廟,三間兩進,面闊10米,進深23.2米,面積232㎡。頭門前廊木刻雕花梁架,青磚石腳門面,花崗巖石牆裙。正門上方正中嵌“財神廟”石門額。次間蝦公梁、駝

峰、雀替。頭門後廊有東西偏間。二進四柱大廳,坤甸木柱、方形石柱礎。屬於清代嶺南廟宇建築風格。

現財神廟已沒有供奉彩神,而是作為張槎村詩書畫社社址,也是村曲藝協會活動場所。

講古台

張槎與海上絲綢之路的淵源

這期講古台記者給大家講講張槎和海上絲綢之路的淵源,佛山作為中國古代四大名鎮、四大聚之一,明清兩朝,是全國聞名的銅鐵冶煉中心,制造的鋼鐵器具,遠銷嶺北和海外。這裡也是絲綢海上貿易的重要源地,當時的海上絲綢之路為絲貨提供了廣闊的國際市場。作為佛山的一份子,張槎也是海上絲綢之路的重要貨源地。

在張槎,民國以前有許多桑基魚塘,張槎、大江、古灶等最多村的老年村民還能夠回憶小時候經常吃桑葚,不僅房前屋後種桑樹,到鄰村、鄰居家去玩經常要穿越桑林,蓮塘甚至有叫桑園的地方。就在大江村(車公廟附近)和海口的莘岡村,建有缫絲廠生產缫絲。但張槎人的記憶中,就是張槎的桑葉交易十分紅火。在張槎的上朗村,早在元明時期就在汾江河堤形成“桑市”且成地名,不僅張槎本地盛產桑葉,而且大富、張槎、羅村、南莊四周的村鎮所產的桑葉,也用船運到此碼頭上岸,到桑市交易。古碼頭有幾十平方米板石平台,寬闊的石台階,五、六條船可同時停靠。

明以前及明清時期的佛山冶鑄業,是佛山主要的手工業,冶鐵產品遍及海內外,創造了佛山歷史上極其光輝的一頁。張槎在佛山冶鑄業發展中有著重要的地位。據考證,在張槎弼唐、青柯、海口等村,明清時期冶鑄業非常發達,主要以小作坊為生產模式,生產的冶鐵產品主要是鐵釘(又稱“碼釘”、“方釘”)。當時名氣較大的“永豐場”鐵鋪便坐落在這一帶。這種建築用的碼釘還通過內河、南海用船遠銷海內外,現在的一些打撈出來的沉船中,經常會看到成堆銹結在一起的碼釘,極有可能是從張槎碼釘鋪采購的。

現江灣一路茶亭公交站(江灣一路至石灣方向)右側,舊時有一小山崗,據說明清時期山崗周圍堆滿冶鑄後的廢棄物,每當下雨便到處溢流鐵銹水,小山崗就像一座“鐵丘”,足以反映當時這一帶鑄鐵業的繁華。

- 上一頁:中國南方古建築脊飾鸱尾形象考

- 下一頁:古建築之前青塘天主堂