三河古鎮保護與建設的幾點思考

日期:2016/12/14 9:42:02 編輯:古代建築史

三河鎮位於合肥、六安、巢湖三市交界處,隸屬於肥西縣,與廬江、舒城縣相鄰,面積72平方公裡,其中,鎮區面積4.71平方公裡,轄7個居委會,19個行政村, 7.2萬人口,其中,城鎮人口3萬。

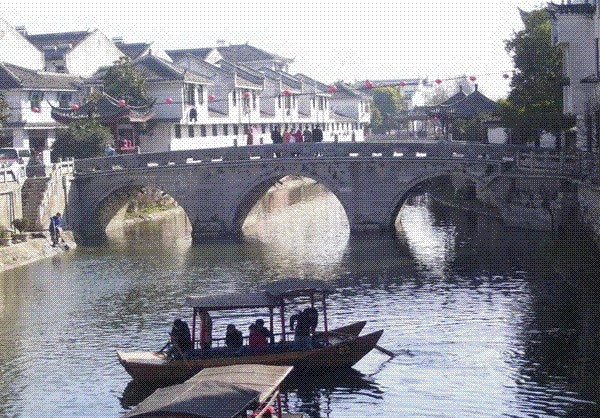

三河水域豐富,因豐樂河、杭埠河、小南河三水流貫其間而得名。鎮內河水環繞,十裡古街,鎮外河網縱橫,圩堤交錯,具有“外環兩岸”、“中峙三洲”的獨特地貌,是有著2750多年歷史的水鄉古鎮,史稱鵲渚,是著名的漁米之鄉,歷史上為兵家必爭之地,有“皖中重鎮”之稱。據春秋《左傳》記載,公元前537年,吳楚之爭在此演繹了“鵲岸之戰”;1858年,太平天國將領陳玉成、李秀成在此大敗湘軍,創下了載入史冊的“三河大捷”。三河又是商賈雲集之地,是巢湖西岸和大別山東麓的重要商品集散中心,也是周邊區域經濟、文化、信息交匯的中心,素有“小南京”、“小上海”和“皖中商品走廊”之美譽。悠久的歷史淵源,厚重的文化底蘊,給三河留下了寶貴的歷史文化遺產,尤以古城牆、古河、古橋、古街、古茶樓、古民居、古廟台、古戰場等“八古”景觀而著稱於世,是皖中地區反映晚清時期歷史風貌,保存古徽派建築特色最完整的水鄉古鎮。

古鎮如何保護?如何建設?如何開發?一直是長期以來困擾三河鎮歷屆黨委政府的一個問題。下面,我結合在三河工作的實踐,談幾點粗淺的認識和體會。

一、古鎮的保護與建設,必須堅持規劃先行

制訂科學合理的規劃是實施古鎮保護與建設的前提。2004年,我鎮聘請上海同濟大學阮儀三、李秉毅教授認真修編了《三河鎮總體規劃》和《三河鎮歷史街區保護規劃》,規劃三河鎮的城鎮性質為:合肥市中心鎮,以旅游業為中心,逐步爭取為省級、國家級歷史文化名鎮,規劃以突出千年古鎮為主線,貫穿地方文化、歷史文化為重點,突出城鎮的個性特色和地方產業特點,並與自然、人文資源、歷史文化、地方文化的保護利用有機結合,凸顯自然人文、歷史文化特征,展現皖中民居特色。在總體規劃和保護規劃的指導下,三河鎮的古鎮保護與建設卓有成效,先後榮獲了中國歷史文化名鎮、國家4A級旅游景區等多項殊榮。

二、要建立完整的歷史文化名鎮保護體系

1、堅持依法保護。為使三河鎮的保護與管理取得實效,將歷史街區保護規劃真正落到實處,我鎮積極爭取上級有關部門支持,制訂了《三河鎮歷史文化名鎮保護條例》,列入合肥市人大2009年立法計劃,明確了三河古鎮保護范圍、保護主體、保護責任和“搶救第一,有效保護,統籌規劃,合理利用,加強管理”的保護原則,將古鎮的保護納入到法制化軌道。

2、堅持全面保護與分區保護相結合。全面保護就是在建設中對文物古跡、古鎮風貌的保護實行全面控制,統籌謀劃;分區保護就是按其重要程度劃分不同的保護區,分別提出保護措施和要求,我鎮共劃分了三類區域:第一類是文物保護點,包括太平天國城牆、英王府、古民街(含劉同興隆莊)、一人巷、古宅群(含楊振寧舊居)、鄭善甫故居、孫立人故居、古橋(三縣橋)等,對文物保護點的保護不得隨意改變現狀、不得施行日常維護外的任何修建、改造、新建工程及其它任何有損環境、觀瞻的項目,對現有保護點內影響文物保護的居住、辦公、工廠等予以搬遷、恢復其原有功能,並加以維修整理。

第二類是核心保護區,范圍包括北起三杭路,西起小南河、南至東街,東至護城河,古城牆外10米以內部分。核心保護區的建設活動以維修、整理、修復及內部更新為主,建築形式為坡屋頂,色彩以黑、白、灰和灰褐色、原木色為主色調,建築高度控制為一至二層,一層檐口高度不超過3米,二層檐口高度不超過5.5米。核心保護區內的歷史街道、巷道保護原有的視線走廊及空間尺度,嚴禁拓寬或縮小,商業街巷立面保持歷史樣式。沿小南河風光帶建築保持原有的尺度,建築用料。

第三類是建設控制區,指歷史文化名鎮保護范圍內除核心保護區以外的所有區域。該范圍內任何修建性活動必須在三河鎮人民政府的指導並同意下進行,其建設內容應根據文物保護進行。建設控制區內的建築高度控制在三層及三層以下,建築檐口高度不超過8米,建築的形式及色調等必須符合規劃要求。

3、堅持保護與挖掘文化相結合。在對三河古鎮整體格局、傳統風貌和歷史街區進行全面保護的同時,我鎮還對一些與歷史文化有關的古跡進行重點修復,使之在促進旅游發展的同時,增添了新的文化內涵。整修了楊振寧舊居、孫立人故居、劉秉璋故居、弘揚名人文化;恢復建設小辭店,弘揚廬劇文化和民俗文化;恢復建設三河大捷戰前指揮部(淮軍文化紀念館),弘揚太平天國和淮軍文化;恢復建設天然樓、新華春茶樓,弘揚獨具特色的三河飲食文化。

4、堅持保護古鎮與開發新區並舉。在對三河古鎮區實行建設控制,全面保護歷史風貌的基礎上,在新區(原清平鄉)開發以工業為主的經濟新區,提升實力,吸引外來企業投資,引導鎮區內企業外遷,同時開發集商住、游覽、娛樂於一體的綜合居住區,吸收居民外遷,減少保護區的居住密度,為進一步保護和發展古鎮提供資金和空間。

三、要正確處理好保護與建設的關系

古鎮保護也好,城鎮建設也好,其目的都是促進協調發展。古鎮的保護與建設之間的關系不是相互割裂,更不是相互對立的,而是有機關聯、相得益彰的。一方面,對古鎮區,關鍵是立足於整治,繼承和保護傳統民居特色,保護原有建築的風格和街巷、院落的格局,保存街區的整體風貌和真實歷史遺存,避免大拆大建,在維持恢復街區的原有肌理、歷史文脈、街巷比例的基礎上,采取有機更新的建設模式,對價值較高的居民建築實施保留,對價值較低質量較差的建築進行拆遷,同時補充和更新具有傳統民居風格特色的新建築,將街區功能調整為文化、商業、旅游和適量的居住。另一方面,古鎮的保護不能就保護而保護,從現代生活的角度看,古鎮的傳統建築有一部分潮濕陰暗,已不適合人居,必須結合古鎮旅游發展的需要,更新改造道路、給水、排水、電力、電訊等基礎設施,加強景觀和環境建設,增添現代設備,使古建築既保存其風貌,又舒適宜人,繼續在使用中保護其歷史信息,存活其生活氣息,承傳其歷史文化生態。

四、古鎮保護與建設工作的體會與做法

通過多年古鎮保護與建設工作的探索與實踐,我們深刻認識到,要突出古鎮特色,做好古鎮的保護和建設工作,主要是堅持做到:

(一)領導重視是做好古鎮保護與建設的先決條件。古鎮保護與建設工作涉及面廣,部門單位較多,工作繁雜,難度較大。如果沒有領導重視,就很難協調和實施。近年來,合肥市委、市政府和肥西縣委、縣政府高度重視三河古鎮的保護與建設,將三河鎮列入合肥市“141”城市組團戰略,主要領導親自過問,解決了保護與建設工作中多頭管理,各自為政的問題,使三河古鎮的保護與建設工作取得了顯著的成效。

(二)堅持古鎮特色,保護與建設並重,是做好古鎮保護與建設的基本原則。保護與建設是古鎮保護工作遇到的主要矛盾。為防止建設性破壞或為了保護而影響建設的現象,三河鎮結合實際制定了《三河鎮歷史文化名鎮保護條例》和《三河鎮區居民房屋維修、裝飾、經營、出售、租賃、轉讓管理辦法》等一系列古鎮保護的措施,明確了建設、規劃、居委會、文化、文物等部門在古鎮保護中的職責。同時,在城鎮建設中將文物保護與改善保護區環境和提高居民生活質量相結合,減少了保護工作阻力。

(三)針對不同情況,實施分類保護,是做好古鎮保護與建設的有效方法。根據不同類型和屬性,堅持因地制宜,因物施治,分類保護的原則,在摸清家底的基礎上,根據財力和安全隱患程度,采取申報升級保護、搶救性保護、掛牌保護、修復建設性保護等多種途徑進行保護,取得了較好的效果。

(四)堅持科學決策,充分聽取專家意見,是做好古鎮保護與建設的重要前提。在古鎮保護與建設過程中,每一個保護與建設項目,我們都要邀請專家和專業人員實地勘查調研,提出建設方案和決策意見,經充分論證後組織實施。

(五)加強宣傳教育,增強群眾保護意識是做好古鎮保護與建設的社會基礎。在古鎮保護與建設過程中,我們通過多層次、多方位、多形式的宣傳,讓古鎮居民了解三河,認識三河,激發群眾的自豪感和責任感,形成人人關心參與古鎮保護與建設的良好氛圍。

(六)拓寬融資渠道,加大資金投入是做好古鎮保護與建設的根本保證。保護與建設古鎮,投入是關鍵。近年來,我鎮經多方爭取,通過政府投入、國債項目、政策引導、市場運作等多種形式先後投入資金2億多元用於古鎮的保護與建設,使古鎮的面貌發生了較大的變化。

通過近幾年的努力,三河古鎮的保護與建設工作取得了明顯成效,但古鎮的保護與建設仍是一項長期而艱巨的任務。今後,我鎮將在上級有關部門的關心支持下,認真實施《三河鎮總體規劃》和《歷史街區保護規劃》,按照“搶救第一,保護第一”的方針和“修舊如舊”的原則,加強古鎮的保護與建設工作,努力爭創國家5A級旅游景區,早日把三河鎮建設成為面向世界的、美侖美奂的旅游、休閒、度假式小鎮。合肥1月3日電