福州三坊七巷重生記

日期:2016/12/14 18:43:18 編輯:古代建築史

福州三坊七巷

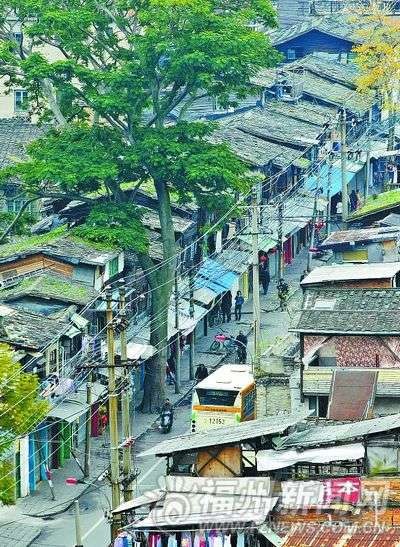

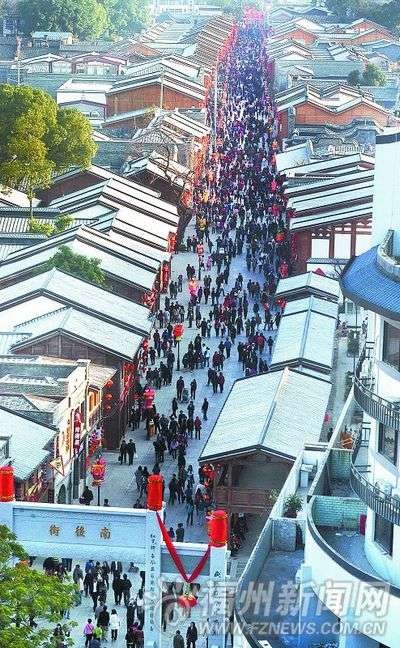

今天,當我們徜徉在繁華熱鬧的南後街,不得不感歎時間的魔力。昔日破爛不堪的歷史文化街區,在短短的7年裡重生,躍居中國歷史文化名街排行榜之首。

千年街區日漸式微

三坊七巷因保留唐宋遺留下來的坊巷格局和大量明清時期古建築,被譽為“裡坊制度活化石”和“明清建築博物館”。此處人傑地靈,晚清至民國初年,從這裡走出了林則徐、沈葆桢、嚴復、陳寶琛、林覺民等大量對中國近現代史有著重要影響的人物,被譽為“近代名人聚居地”,是福州歷史文化名城的重要標志。

上世紀末,三坊七巷千年古韻受損,曾可與“正陽門外琉璃廠”媲美的“衣錦坊前南後街”,刻坊、書肆變成經營花圈、低檔商品的店鋪,歷史風貌遭到破壞。“以前‘紙褙福州城’的房子是‘平行四邊形’,意思是歪歪扭扭的。三坊七巷的房子是‘平行四邊形’外加‘輔助線’,就是危房要有柱子支撐。”三坊七巷老住戶、退休教師、清代《閩都別記》的編著者董執宜後人徐韓利說。

據2005年統計,三坊七巷人均居住面積只有15.4平方米,遠遠低於當時福州市人均居住面積25.7平方米,整個街區處於超負荷狀態。深宅大院、名人故居違法搭蓋嚴重,電線如蜘蛛網密布,消防隱患突出。由於沒有獨立的衛生間,居民習慣大清早在家門前倒馬桶、刷痰盂,巷子裡臭味熏天。生活污水直排,致使安泰河污染嚴重。

三坊七巷管委會原主任林飛回憶道:“百姓希望改善居住條件的呼聲強烈。我們帶國內很多專家、學者去看三坊七巷,他們都說很有價值。居民們說,整天來看,為何不改善?”

三坊七巷保護修復迫在眉睫。

三坊七巷保護修復工程全面啟動

雖然千年街區日漸式微,但其總體格局並未改變,古建築的基本風貌猶存。上世紀末以來,三坊七巷保護修復引起社會各界廣泛關注。上至建設部及國家文物局領導、歷任省市領導,下至普通百姓,三坊七巷牽動眾人心。

1989年,聞悉楊橋路要拓寬,市級文保單位林覺民、冰心故居僅存的第二進要被拆除,文物保護碑寫上了大大的“拆”字。當時還在工廠上班的市民革成員、鼓樓區政協委員李厚威多方奔走保故居,並聯合市政協委員、鼓樓區民革副主委張傳興,分別在《福州晚報》和《福建日報》上呼吁。1991年初,時任省委書記的陳光毅看到報紙,當即批示福州市處理此事,並要求“舉一反三,全省檢查看看有無類似事件”。

“當時福州市委書記習近平批示:‘林覺民故居是否為文保單位?如果是,為何保不住?’並於1991年3月10日和10月11日,兩次到林覺民故居現場辦公,制止拆除,並研究如何修復故居。”李厚威回憶,11月9日,辛亥革命福州光復80周年紀念日,林覺民故居修復竣工,同時辛亥革命紀念館在林覺民故居成立,習近平前來剪彩。從林覺民故居事件舉一反三,不久,三坊七巷、朱紫坊等處的名人故居門上都釘上了保護牌。

省委省政府、市委市政府充分認識到保護三坊七巷的重要意義,將保護修復三坊七巷工作提上重要議事日程,及時終止了福建閩長置業有限公司在三坊七巷內部分地塊的房地產開發,並決定由省、市政府投巨資保護修復三坊七巷。2005年8月,福州市成立了“三坊七巷保護開發利用領導小組”,同時成立專家組及三坊七巷保護修復工程管委會,聘請全國著名文物保護專家羅哲文教授等8個專家為顧問,對三坊七巷保護修復進行全面規劃、論證。

2006年12月30日,水榭戲台修復工程開工,標志著三坊七巷保護修復工程正式啟動。“從搬遷的居民和保護修復的文保建築、歷史建築來說,三坊七巷都是建國以來福州市最大的文化遺產保護項目,也是最大的民生工程。”林飛介紹。

從普通文物保護升格為文化遺產保護

2005年11月,同濟大學阮儀三教授和清華大學張傑教授分別牽頭編制了《三坊七巷歷史文化街區保護規劃》和《福州市三坊七巷文化遺產保護規劃》。《規劃》確定將三坊七巷從普通的文物保護規劃升格為文化遺產保護規劃,使三坊七巷保護工作內涵有了一個質的飛躍。

“最早三坊七巷修復工程預算資金還不到30億元,保護修復規劃只限定三坊七巷。張傑的規劃出來後,將保護規劃方案擴大到安泰河、澳門路、烏山。”三坊七巷管委會原副主任張志強回憶。

2008年4月23日,經省政府正式批復,同意福州市開始實施《三坊七巷文化遺產保護規劃》。根據以上規劃,三坊七巷歷史文化街區規劃面積39.8公頃;街區內各級文保單位共28處,歷史建築共156處,文保建築及歷史建築占地面積占保護區總面積的58%。

三坊七巷保護修復工程啟動以來,截至目前,完成項目投資約44億元;基本完成搬遷及拆遷工作;基本完成街區內外市政基礎設施建設;基本完成南後街、光祿坊沿線文保、歷史建築保護修復及更新建築建設和澳門西風貌協調區建設;完成28處文保建築中26處的修復,建成中國首個社區博物館,有13處名人故居、歷史建築修復並對外開放。截至目前,三坊七巷古建築修繕工程已陸續完工。

推薦閱讀:

火燒圓明園悲劇真相

往事如歌的蒼南碗窯

張家口西古堡

台兒莊古城的復活之路

福州三坊七巷

在保護物質文化遺產的同時,福州還注重保護與傳承非物質文化遺產。三坊七巷老居民,都以自己曾住或仍住在三坊七巷為豪,自覺地以各種方式投入三坊七巷的建設。

搬遷開始時,居民們不動一磚一瓦,支持政府的決策;國家級文保單位林聰彝故居修復時,其後人林強等為工作人員恢復彩繪壁畫《獬豸》提供幫助;三坊七巷旅游旺季,需要招募土生土長的三坊七巷人做志願講解員時,許多已經搬離這裡的依姆依伯報名參加,用帶著蝦油味的普通話或是福州話為游客講解。

家住文儒坊大光裡18號的71歲“老福州”鄭子端出身中醫世家,每到民俗節慶,他都會應邀為年輕人義務講解、演示原汁原味的三坊七巷風俗。他說:“我生活、成長在三坊七巷,熟悉這一切,我有責任把三坊七巷的民俗告訴大家,不要出現知識斷層。”

三坊七巷目前有116戶留住的居民。三坊七巷管委會積極調動這些居民參與保護修復工程,並由政府補貼費用。文儒坊55號就是其中一家,這是三坊七巷保存下來的19處涉台歷史建築之一,是58歲的羅輝前和堂兄的祖宅。

昨天,記者走進羅宅,只見大門口門罩下是一塊牌匾——清戍台武官羅必魁故居。道光13年赴台剿敵的羅必魁回榕後買下這座宅子,道光21年,身為代理江西建昌營游擊的羅必魁奉命往鎮江與入侵英軍交戰,不幸戰死。因此羅宅既是涉台文物,又是鴉片戰爭的抗英人物的遺跡。

羅必魁的第六代孫羅輝前說,插屏門上還貼有羅必魁事跡介紹,“這是為那些敲門而入的游客准備的”。

羅宅現存一進全部和二進的部分。因年久失修,一進廳堂漏雨,牆壁嚴重傾斜成危房。去年三坊七巷管委會對其進行修繕,“修繕費,政府和我們個人分別出10%和90%。”羅輝前說,“房子修好後,牌匾掛出去,不時有游客敲門進來看看,我感到很自豪。”

在南後街,最漂亮的故居當數110號董執宜故居。前日,在董執宜故居前留影的上海游客王恆松、吳佩娣夫婦告訴記者:“三坊七巷出了很多名人,到這裡逛逛,可以加深對福建民間風土人情的了解。”

董執宜後人徐韓利告訴記者:“三坊七巷出了這麼多名人,作為董執宜的後人,我們感到非常自豪。政府把我們家門面修得這麼漂亮、大氣,我們要對得起這個門面。董家兄弟年年春節貼春聯、做花燈,既歌頌國泰民安,又傳承三坊七巷文化。”

如今三坊七巷已是福州名片,展望它的明天,不妨借用三坊七巷成果展上的一句話:“三坊七巷是福州的,也是中國的,更應該是世界的……它不僅僅是一個歷史街區,還應成為我們民族善於創造生活並懂得呵護其價值的一種文化藍本和精神坐標。”

名城保護回顧

近年來,福州市提出“文化強市”的發展戰略,正確處理好城市建設與名城保護的關系,著力打造具有地方特色的閩都文化。

加強組織領導,有序開展名城保護工作。2004年9月,福州市恢復成立了市文物管理委員會。確定了名城保護工作的重點和定位,突出涉台文物優勢,打造“昙石山文化、三坊七巷文化、船政文化、壽山石文化”四大文化品牌,打響林則徐、嚴復、冰心等名人品牌,建設好閩都文化。

完善地方法規和保護規劃,突出歷史文化特色。1997年2月4日,福州市頒布實施了《福州市歷史文化名城保護條例》。2006年6月30日,福州市又頒布實施了《福州市三坊七巷、朱紫坊歷史文化街區保護管理辦法》。

投入巨資,積極做好名城保護工作。重點建設福州歷史文化中軸線,整治屏山、於山、烏山,修復、開放了鎮海樓和鼓樓遺址公園,保護中軸線兩側三坊七巷、朱紫坊、雙杭、煙台山等歷史街區。

建立健全多層次名城保護體系。1986年12月,福州市被國務院公布為第二批國家歷史文化名城。全市現有1個中國歷史文化名街,3個國家歷史文化名鎮(村),6個省級歷史文化名鎮(村),23個歷史文化街區、歷史文化風貌區、歷史建築群。還有一大批各級文物保護單位、歷史建築等。

建設博物館群。2000年,福州投資7500多萬元,建成了占地14.7畝的市博物館新館。2007年~2009年,市政府投入近1億元,擴建林則徐紀念館並重新布展,使之成為目前全國最大的展示林則徐史料的展覽館。同時,福州市將在整合提升長樂市博物館、冰心文學館、鄭和史跡陳列館等基礎上,興辦中國·長樂文化生態博物館。

推薦閱讀:

火燒圓明園悲劇真相

往事如歌的蒼南碗窯

張家口西古堡

台兒莊古城的復活之路