江西“坊”間探秘

日期:2016/12/14 18:42:07 編輯:古代建築史

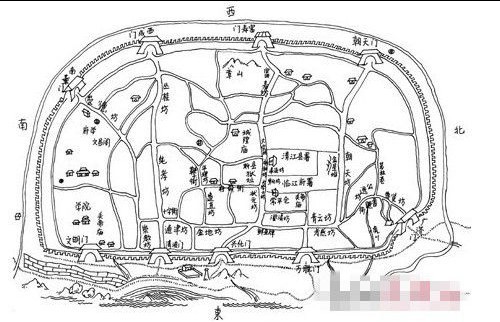

明代臨江府城街坊示意圖魏幼紅據清乾隆《清江縣志》之《治城圖》復制

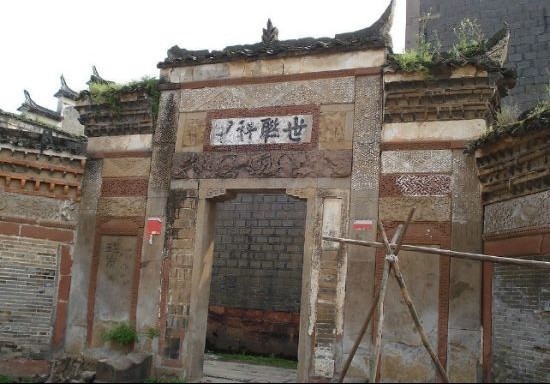

古建築牌坊

石牌坊

石牌坊之鄉

明代地方志所記載的“坊”有牌坊、街坊、鄉坊和坊圖四種不同涵義。牌坊為旌表建築物;街坊為居民居住區;鄉坊的“坊”是人文地理概念,指城內外一定地理區域;坊圖的“坊”則等同於裡、圖。城外街區也稱為“坊”,是城市裡圖區劃的基本依據。

“坊”的涵義一直說法不一

坊市制的崩潰,作為唐宋社會變遷的重要內容之一和中國城市發展史上的重大轉折點,一直備受關注。然而,作為制度的坊、市解體以後,自晚唐五代以後至宋、元、明、清,在城市中仍一直存在著坊、市的名字,只是其所代表的意義已不同於盛唐。

但是專家多從坊、市功能變化與制度演變等方面探討其變化,而對於坊市制解體之後作為地域實體的坊、市發生的變化;宋、元、明、清文獻中所記載的“坊”、“市”與隋唐的“坊”、“市”在形態與空間結構方面的異同問題;明代江西地方志所記載府、縣城的“坊”的涵義、地方城市中“坊”的形態與規模以及“坊”與城市的關系等問題,一直沒有明確的說法。

明代地方志所載“坊”主要指“牌坊”

據史料記載,明代地方志所記載的“坊”,最普遍的是指旌表忠節孝義、儒林科甲、官聲宦績的牌坊。一般說來,明代地方志所記載的牌坊大致可分為五大類。

第一類為科第坊,是為表彰科甲而立,這類牌坊數量最多,名目也很繁雜,如登科坊、進士坊、狀元坊等。這類牌坊大多設置在儒學附近、城門內外或街衢中央等顯要位置,亦有立於進士、舉人家的宅第門首或其所在街巷出入口處。

第二類是仕宦坊,是為紀念在當地為官清正、政績卓越的官宦所立,多以所紀念的官宦的官稱或其為官的特點、政績命名,如都憲坊、地官坊、政平坊、惠義坊、善治坊等,這類牌坊多立於官衙附近或城門內外、街衢中央等顯要之處。

第三類為衙門坊,通常設置於官衙之前,宣示官衙的職責與為政宗旨,如宣化坊、承流坊等。

第四類是賢達名士坊,主要是為彰顯、紀念本地名人鄉賢而立的牌坊,其名多以賢士之名、字或其德行功業為稱,如方伯太史氏坊、北台三豸坊、五雲丹诏坊等。

最後一類叫做孝節坊,也就是為表彰孝子節婦所立的牌坊,這類牌坊多立於街衢中心或孝子節婦所居街巷出入口處,以節婦坊、孝義坊等命名。

推薦閱讀:

金門瓊林村

河洛古村落 參駕店

北京四合院的歷史淵源

安徽亳州莊子祠

那些牌坊

雙石牌坊

牌坊

古代石雕牌坊

牌“坊”與街“坊”關系密切 最早可追溯至先秦

地方志上所介紹有關牌坊的淵源,最早可追溯至先秦,當時的“坊”主要指城市居住區域,這也是“坊”最初的涵義,到了明代,地方志所記載的以“坊”指稱街區的情況依然相當普遍。因此,街坊與牌坊之間也就有了密切的關系,很多街坊的名字即由牌坊而來,牌坊之後的街巷往往用牌坊名命名。當然,並非所有的街坊均立有牌坊,街坊的主要涵義仍是居民集聚區。

“別民之居址,便民之貿易”是街坊的主要功能。在這個意義上,街坊實際上就是街區,它一般包括一條主要街道、若干巷道以及構成街巷的居住、軍政、貿易與文化設施。如江西瑞州府城內有2個舊坊,這些坊都是具有一定空間界定的地域單元,坊內既有民居,也有官署、書院、橋梁、祠廟、祭壇等公共建築。

鄉坊之“坊”僅具方位意義

在明代地方志中,還有常見的“鄉坊”,“鄉”基本屬於地理或方位概念,而不是行政或社會經濟區劃。與此相對應,地方志所記載城內外的“坊”亦指城內外的一定地理區域,它既不是街坊,也不是城市行政管理區域,而僅具有地理、方位意義。

為與街坊、牌坊相區別,一些地方志或將“坊”稱之為“隅”、“廂”、“關”或“方”,再在這些稱謂上冠以東、西、南、北等方位詞。如分宜縣城分為坊廂、東廂、西廂,共三廂;萍鄉縣城分為東南隅、西隅、北隅,共三隅;萬載縣城分為東、西二隅。這些“坊(方)”、“隅”、“廂”、“關”的涵義與“鄉”大致相同,所以在地方志中多以“鄉坊”並稱。

“坊”的演變折射歷史變遷

據萬歷《南昌府志》記載,其所列表中南昌城內屬南昌縣管轄的共有14社33坊,城外有11坊。這裡的“社”相當於鄉村的“都”,而“坊”則等同於“裡”或“圖”。

這些涵義的“坊”中,牌坊為標志性建築;坊隅的“坊”是人文地理概念;坊圖的“坊”是基層組織,三者雖然具有不同的地域意義,但真正與城市居住區域和城市空間結構最為密切相關的,還是街坊。並且作為城市居住單元的街坊,也為“坊”原來的本意。

所以明代地方志文獻中所見的“坊”已經不再是一種由“坊”牆來界定其地域范圍的居民聚集區,而是有牌坊、街坊、鄉坊和坊圖幾個不同的涵義。隨著社會經濟的發展使得城下經濟繁榮,城外街區亦可稱坊,“坊”的數目增多,只是規模較小。

但“坊”的數量與城市行政等級之間並不存在明確的對應關系。同時,街坊雖不再具有城市行政管理功能,但依然在某些領域發揮著基礎作用。可以說,“坊”是影響整個江西城市內部空間結構形態的重要因素。“坊”的演變,也折射出中國社會經濟文化的變遷歷程。

推薦閱讀:

金門瓊林村

河洛古村落 參駕店

北京四合院的歷史淵源

安徽亳州莊子祠

- 上一頁:武義東壟:樊嶺尖下的古村落

- 下一頁:金門瓊林村