嶺南古村落——松塘村

日期:2016/12/14 18:39:36 編輯:古代建築史

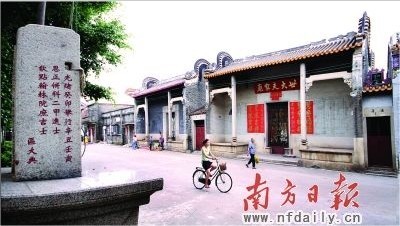

松塘村功名碑林立,宗祠家廟古建非常精美

松塘村:新妝重現800年文翰風韻——

佛山市南海區西樵鎮上金瓯松塘村。南宋理宗(公元1225—1264)年間,區姓先祖為避兵亂,自南雄珠玑巷南遷,定居松塘,距今已有800年歷史。數百年來科甲蟬聯、儒紳顯赫,被譽為南國“翰林村”,成為中國科舉考試制度的活化石,並被評為“中國歷史文化名村”。

佛山南海西樵松塘村,這個有著800年歷史的“中國歷史文化名村”,因其數百年來科甲蟬聯、儒紳顯赫,而被譽為南國“翰林村”,成為中國科舉考試制度的活化石。置身松塘,幾百年的風霜撲面而來:村居環塘倚崗列建,百巷朝塘。宗祠家廟以及文武聖廟,其數量之多,建築之精美,堪稱嶺南古村之翹楚。

松塘村只是南海西部古村落集群的突出代表,借南海打造“國家旅游產業集聚(實驗)區”、“廣東省文化改革發展綜合試驗區”之機,以西樵山為龍頭的南海西部,正實施文化引領戰略,通過挖掘周邊西樵鎮、丹灶鎮、九江鎮、松塘村等名鎮、名村的歷史文化資源,重現昔日嶺南文化發源地的輝煌,在城市發展中實現對文化資源的傳承、保護和發揚。

800年翰林之風依舊

11月18日上午,一輛大巴停在了西樵山腳的松塘村月池邊,一群扛著“大炮筒”的攝影發燒友下車後,便分頭采風去了。作為廣東省首個省級攝影創作基地自然村、“中國歷史文化名村”,松塘常常要迎接來自全國各地的攝影愛好者和游人。

村民區振作老人說,關於松塘村的意韻,從村裡走出去的革命家、廣東省政協原主席區夢覺書寫的一對楹聯“松蟠朱頂鶴,塘躍錦鱗魚”,最為貼近。松與鶴,均屬於中華祥和、耋壽的象征;魚可化龍,逐流出海,走向無限。

宋代以來,從南雄逃難遷至嶺南水鄉的區氏先人,有著耕讀齊家治國、回饋鄉梓的傳統。這個常住人口不足2000人的“翰林村”,從明朝出了一位翰林院學士開始,在明清兩代至少走出了4位進士、7位舉人,其中3人進入翰林院。

如今,區氏宗祠門前廣場上仍立有一排寬約40厘米、高矮不一的旗桿石,高的近2米,矮的約1米。區振作說,科舉考試中了進士或者舉人後,村中便會樹起一根長20多米、碗口粗的旗桿,懸掛著旗幟,旗桿底部由旗桿石固定,石上刻著及第人的姓名和名次。由於年代久遠,木桿早已腐朽,僅留下旗桿石為證。

如今,在松塘青石板鋪築的長街深巷中,300多年前的夾板泥牆古屋、100多年前的镬耳屋,保存完好者不少。宗祠門梁上懸掛著各色牌匾,門上威武的彩繪門神至今仍清晰可辨。拉開門上厚重的大銅鎖環,祠堂內的構築一目了然,梁上精美的木刻雕花凝聚著已經失傳的歷史典故,油漆柱子上的對聯顯示著村莊昔日崇文重教之風。屋外,紅砂巖、花崗石所砌古井至今仍湧著清澈的水。

科舉結束後,松塘村靈氣猶在。在近代,從村裡走出去的有革命家、省政協原主席區夢覺,北伐戰爭時期的區覺孟,省港大罷工中的區作利都成為村民的驕傲。恢復高考30年,據不完全統計,村內有近200人考上名牌大學或本科大學,而讀大專者更比比皆是。

松塘村:新妝重現800年文翰風韻

民間崛起文化自覺

這些年,松塘古村名聲漸隆,村民們“敝帚自珍”的文化自覺也日益覺醒。在港胞的帶動下,松塘村多方籌集資金投入近200萬元對村內古建築和珍貴文物進行修復。村民們還自發制定並全體表決通過了《西樵鎮松塘村村規民約》,要求村內的有證土地、祠堂、民居等項目的改造,應當保持古村嶺南建築風格。

一些村裡的老人們還自發地搜集珍貴史料,村民區秉忠老人2005年至今已自費5萬多元編撰了一本書籍,以圖文並茂的形式,呈現松塘村開村以來的古楹聯、古詩詞、風俗習慣、人文轶事等。7年來,老人的走訪對象已逾400人。

除了村民的努力,從2010年開始,南海區政府從村民手中接下這面旗幟,開發松塘村的文化旅游項目。多位專家人士參與制定了《西樵鎮松塘村名村建設規劃》、《松塘翰林文化村旅游開發規劃》。根據規劃,松塘村將建設成為集觀光、活動、游憩、體驗、科教為一體的特色文化主題旅游園區。

“保護是最好的開發。”在南海區委常委、西樵鎮鎮委書記梁耀斌看來,現在不少古村落旅游開發,走的模式大多是將原建築保留,將原住民遷出,然後建各種旅游配套。松塘村則是要保護好原有的古樸風貌和原本扎根於此的風土人情。不僅是松塘村,西樵山上碧雲村等七大古村、九江煙橋村、丹灶仙崗村等南海西部十大古村落都謹遵保護開發的原則。

南海區旅游部門相關負責人表示,南海古村落如果只有古跡,難免顯得有些空洞,需要加入“活態”的文化。以松塘村為例,目前正在建設翰林苑、松塘學堂體驗館、松塘藝術展館、開筆禮會場等,未來還將在耕讀文化體驗區域內建設休閒度假項目。

夜幕之下,華燈初上,松塘村翰林風韻再現。村子外圍崗巒三面環繞,村內水塘綿延數十畝。翰林門、功名堂、孔聖廟等30多個古景點一一恢復,在林立的古建築中,以“明德社學”為首,又有“司馬弟”、“太史弟”等古宅第;“養正”、“培元”、“松圃”、“匯川”、“彝圃”、“大夫”書捨和家塾散發古村幽幽的書香。紅燈籠、壁燈掛滿了大街小巷,古村的面孔開始生動起來。

孔子誕燒番塔薪火相傳

耕讀之余,松塘村民也有不少習俗。華南理工大學建築學院教授、博導唐孝祥告訴筆者,松塘村村民至今仍保持著傳統的風俗習慣,注重春節、元宵節、二月二、三月三、清明、鬼節、乞巧節、中秋節、孔子誕、冬至等傳統民俗節日與活動,村民供奉祖先牌位、孔子、土地、門官、天官以及灶神和財神等,是一個富有濃厚地方民俗特色的小山村。

在這些節慶中,有地方特色的主要傳統節日儀式是正月初四舉行,每三年一屆的“飄色”巡游盛會、武聖誕以及華光誕的粵劇戲班演出、孔子誕、中秋節“燒番塔”以及重大節慶日舞龍獅等,其中龍獅是國家級非物質文化遺產。

科甲蟬聯政聲鵲噪

原國家教育部考試中心主任、國家督學楊學為說,西樵的“科舉名人現象”對研究中國歷代考試制度的沿革,以及在當代如何推行素質教育,探索考試制度改革創新都有著很好的參考價值。

宋理宗(公元1225-1264)年間,區氏始祖區世來(宋朝儒士區桂林之子)於南雄珠玑巷南遷至此。區氏大宗祠的一副對聯,囊盡村裡先賢的功績:

祖若宗,自宋而元而明而國朝,數百年科甲蟬聯,四游東觀,六捷南宮,繼起尚無窮,豈惟喬梓雙魁,棣華一榜;

孫與子,由粵官滇官黔官閩海,二千石政聲鵲噪,入名宦祠,登循良傳,門闾應更大,不僅參戎軍幕,令尹公堂。

上聯中,“四游東觀”是指入選翰林院任職的四位翰林:區玉麟、區谔良、區大典、區大原四人(古人把翰林院藏書的地方稱為東觀)。“六捷南宮”指的是參加禮部南宮試錄取報捷的六位進士:區天骥出自西鄉,區玉麟出自聖堂,其余區谔良、區湛森、區大典、區大原均是松塘人。下聯統述區姓子孫的宦跡及政績,這些人曾在雲南、江西、福建等地做官。

- 上一頁:王氏萬歷的孝靖皇後

- 下一頁:九聖閣歷經數次損毀守望歷史