探訪香格裡拉獨克宗古城 茶馬古道上的月光城

日期:2016/12/14 9:49:38 編輯:古代建築史迪慶獨克宗古城,香格裡拉縣城裡真實的活著的古鎮。

說獨克宗古老,是因為這座昔日的茶馬古道重鎮,收藏了1300多年時光雕刻的歷史滄桑的痕跡;

說獨克宗真實,是因為獨克宗古城的朽敗是事實,但它很真,所以很美;

說獨克宗活著,是因為它屬於普通百姓,是一個依然充滿生命活力的古城,人們在古城裡生活、工作,生生不息。

初識獨克宗古城

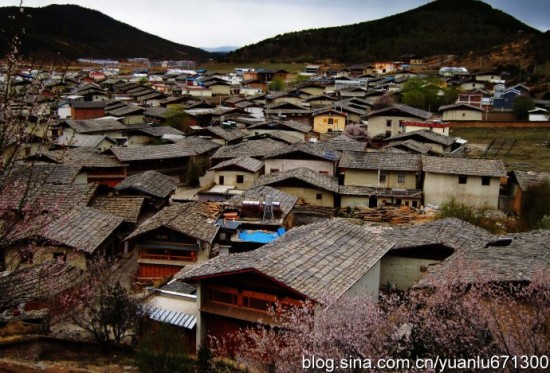

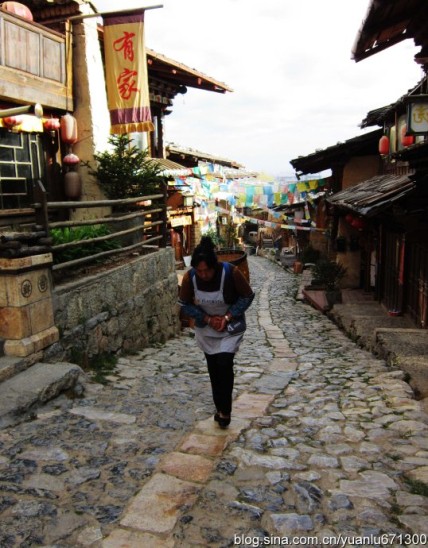

沿著街道深深淺淺的石板路,我們走進了獨克宗古城,街邊古樸的木屋一幢接一幢,房屋大多是藏式風格建築,偶爾也有幾間漢式風格的。黃昏的陽光透過木屋,把斑駁的陰影投射在小巷深處。有些木屋鐵鎖把門,顯然已廢棄;有的木門木窗緊閉,灰蒙蒙的;有的牆院內傳出孩子的嬉笑聲和狗吠聲。街上不時有穿藏服的人們三五成群地從身邊經過。小巷彎彎,讓我們辨不得西東,一路打聽,終於來到龜山公園的小山丘下。見有一條石梯直通山頂,大伙便不管不顧地爬了上去。山頂有座叫朝陽樓的廟宇,廟的四周有一條一米寬的小路,大家沿著小路繞了一圈,沒想到,不經意間就把中甸縣城觀賞了一遍,獨克宗古城的全貌也就一覽無遺了。夕陽的余輝中,木板覆頂、土木結構的藏式雕樓民居和遠處野地裡高大的青稞架,顯得古遠而神秘。

日月城——藏民心中的圖騰

是夜,打開搜集到的資料,就像是翻開古城塵封的歲月,它輝煌的歷史便伴著千年茶馬古道的馬蹄聲,漸漸向我們湧來。

古城是中國保存得最好、最大的藏民居群,而且是茶馬古道的樞紐。

中甸即建塘,相傳與四川的理塘、巴塘一起,同為藏王三個兒子的封地。歷史上,中甸一直是雲南藏區政治、軍事、經濟、文化重地。千百年來,這裡既有過兵戎相爭的硝煙,又有過"茶馬互市"的喧嘩。這裡是雪域藏鄉和滇域民族文化交流的窗口,漢藏友誼的橋梁,滇藏川"大三角"的紐帶。

唐代,滇西北(包括迪慶地區)為吐蕃王朝所屬之地。唐676——679年,吐蕃在維西其宗設神川都督府,在今大龜山建立官寨,壘石為城,城名"獨克宗",即歷史上著名的"鐵橋東城"。傳說當時的建城理念是緣於有活佛在古城對面山頭遙望古城,發現大龜山猶如蓮花生大師坐在蓮花上一般,故古城建設布局形似八瓣蓮花,形成因自然變化的空間。在古城的興建中,建築材料大都就地取材。工匠們發現當地出產的一種白色粘土可用作房屋外牆的塗料,於是古城民居外牆皆塗成白色,這種風格一直沿用至今。月夜,銀色的月光把白色的古城打扮得分外妖娆,於是,當地人就把古城稱做"獨克宗"。"獨克宗"藏語意為白色石頭城,寓意月光城。明代,中甸兩次被麗江木氏土司占領,木氏土司在大龜山建"香各瓦"寨,藏語石山寨,其地即是原來的大龜山"獨克宗"。後又在奶子河畔建"大年玉瓦"寨,藏語名為"尼旺宗",意即日光城。兩寨遙相呼應,構成中甸歷史上著名的"香各尼窪",即藏區有名的"日月城"。獨克宗古城歷來為滇、川、藏茶馬互市之通衢,康熙二十七年(1688年),達賴喇嘛請求互市於金沙江,清廷允准在中甸立市,獨克宗成為滇藏貿易的重要集市。雍正、乾隆之時,境內礦業興旺,四方商賈雲集。抗日戰爭時期,日寇占領緬甸,切斷滇緬交通,大批援華物資只能越過喜馬拉雅山從拉薩經滇西北運抵昆明,縣城又成為滇、藏、印貿易的中轉站。俄國人顧彼得先生在他那著名的著作《被遺忘的王國》中這樣敘述到:據估計,戰爭期間所有進入中國的路線被阻時,這場"馬幫運輸"曾使用了八千匹騾子和兩萬頭牦牛。另外,1936年,賀龍率領中國工農紅軍紅二、六軍團長征經過中甸,在獨克宗古城藏經堂兩廂房設指揮部,在此召開了重要會議。

歷史上,獨克宗古城還經歷過屢建屢毀、屢毀屢建的艱辛過程。最慘痛的一次是在民國初年,中甸縣城三次遭受來自今四川鄉城的土匪和來自東旺的土匪的搶劫燒殺,中甸縣被夷為平地。商賈們驚恐萬狀,四處逃散,茶馬古道的商隊來往日益稀少,昔日中甸繁華的市場也由此逐漸冷落,沉寂下去了。

北門街66號--茶馬古道上的風雲世家

遠遠地,古城入口處兩家裝飾風格獨特的酒吧就闖入眼簾。再往裡走,發現古鎮已少了些往日的沉寂,多了些熱鬧。沿街的許多幢古舊的木屋正在進行修舊如舊的工作,三條主要街道正在用舊石重新整修。雖然古城許多地方正在施工,但仍不斷有旅游團隊來參觀。同行的州委宣傳部的阿懷,每到一處都用手中的攝像機認真地拍攝著,他說要用紀錄片的形式記錄下古城的復興。在阿懷的帶領下,我們走進了北門街66號,去拜訪百年古屋的主人阿布旺堆老人。阿布老人漢名叫松柏良。這是一幢有一定規模、保存相對完整的兩層藏式木樓,一樓是柴房牲捨,二樓是主人居室,還有一個大的回廊和佛堂以及寬敞的正屋。回廊橫梁上5條木龍雕刻精致,只是丹漆已斑駁。當我們問起古屋修建的年代時,阿布把我們帶進一間經堂。他小心翼翼地從神龛上取下一個花扣邊框,邊框的正面雕刻著一對騰飛的金龍,而背面卻刻有:明崇祯七年(1634年)陝西焦氏幾個字。這是當年建房木匠的做工記錄。依此推斷,這幢古宅距今已有三百多年的歷史了。阿布告訴我們,花扣上雕刻金龍這在藏式經堂中並不常見,另外經堂的神龛上端還飾有漢族的八寶,也就是傳說中八仙過海時所使用的八種器物,這一切隱現著古宅的先祖有著顯赫的貴族身份。另外,經堂裡還藏有一件非同尋常的"物品",那是文革期間從松贊林寺大殿中拆下來的柱頭。

喝著濃香的酥油茶,我們聽阿布講起古宅的滄桑故事:歷史上迪慶是一個政教合一的地方,當地的松、齊兩家與西藹廈政府聯系密切。松贊林寺與兩家貴族相互為福襟關系。由此,北門街66號成為茶馬古道上的風雲世家。如今,為保護古宅,阿布老人已經投入10多萬元,縣城建局也把古宅列為獨克宗古城重點保護民居。

皮匠坡--古城的"三裡屯"

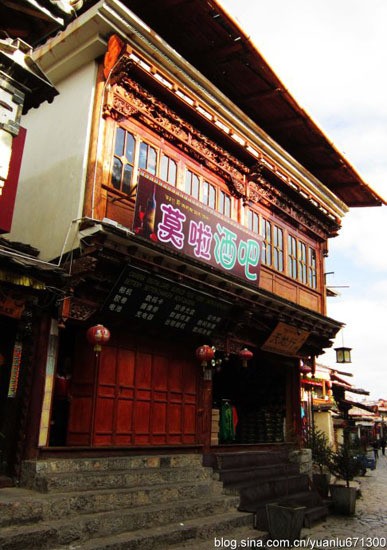

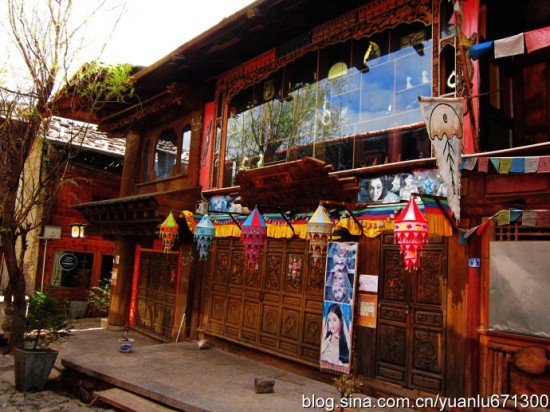

今天,在獨克宗古城游走,你會發現它多了些時尚的色彩和活力,因為2003年以來,有10多家富有激情、樂於時尚、各具特色、個性突出的酒吧、客棧已悄然進入古城的懷抱。它們是榛子酒吧客棧、阿納作坊(駱峰客站)、中甸牛棚酒吧、烏鴉酒吧、紫外線青年旅捨+酒吧、陋石酒吧、康巴咖啡館、滇藏驿棧、歸棧隆藏式聊吧、最後的土司莊園客棧等,它們為古城提供的時尚生活方式和生活氛圍,使古城正在被越來越多的人所鐘愛,而不僅僅是尋幽訪古的人來此駐足。

古城中現有北門、金龍、倉房三條主要街道,道路以大龜山為中心呈放射狀展開。北門街所屬的古街--皮匠坡,是昔日古城茶馬古道的主干道,說不出是有心還是無意,烏鴉--古城最早的酒吧之一就開在此,經營烏鴉酒吧是一對夫妻,美國人艾梅和英國人吉生。說來也巧,和烏鴉相鄰的榛子酒吧客棧也是一對夫妻開的,他們來自中國的西北。和藹可親的男主人馬哥是位退休干部,他美麗的妻子紅姐卻是辭去高級酒店管理工作來到香格裡拉的。問起初衷,馬哥淡淡地說:"這裡好,地方寧靜,百姓純樸。大都市工作壓力太大,想過一種輕松的生活。"榛子酒吧溫暖的火爐、雪白的被單及女主人流利的英語使越來越多的中外游客在此找到回家的感覺。位於金龍街和倉房街的紫外線青年旅捨和陋石酒吧是兩對昆明青年開設的,紫外線主人王曉雲把藏家的米櫃變成了吧台,簡樸而具特色;牛棚酒吧開在金龍街,這是一間設計理念很另類的酒吧,它利用了藏族房東家一樓的牛棚改建而成,酒吧裝修頗有特色,置身其中,使人仿佛回到遠古,有了"山頂洞人"的感覺。這是瑞典籍華人安先生經營的,瑞典人彼特和表弟安定是他助手,這是間真正的牛棚。在古城,最熱鬧的酒吧是阿納作坊(也叫駱峰客棧)。酒吧是用藏家青稞酒作坊改建的,設計風格講求古樸舒適實用,在這裡,飲馬槽做成的巨型燈罩特搶人眼,讓人感受到化腐朽為神奇的奇妙。作坊的男主人阿杜曾是一名教師,之前還在歌舞團呆過,薩克斯吹得很棒。他2002年到迪慶游走後,便愛上了香格裡拉。2003年毅然辭去工職,偕夫人來到獨克宗古城,經營阿納作坊,過起"薩克斯風"一樣悠長的日子。見到滇藏驿站的女主人阿敏時,她正忙得不可開交,客棧一下住進了10多個來過夏令營的外國學生。做過導游的阿敏英文流利、動聽,招待完客人,坐到面前的阿敏依然是巧笑兮兮。阿敏說自己和丈夫老骥都十分喜愛藏文化,兩人在2003年9月新婚之後便舉家投入到香格裡拉的懷抱。至今,他倆義無反顧的行動仍為朋友所稱道。經營最後的土司莊園的是北京男孩阿勝。家境優越的阿勝曾就讀於北京國際學校,並准備讀完大學預科後就到加拿大留學,因為一些客觀的原因,阿勝留學的事暫時擱置了。之後,心灰意冷的阿勝背起行囊開始旅行。終於,獨克宗留住了阿勝的腳步。他決定租用農捨開辦自己的青年俱樂部,為喜愛旅游的朋友們提供一個歇息地。同時自己也擁有一種健康的生活方式。

為了古城的明天

香格裡拉是個民族走廊的結合部。歷史上各個民族在這裡相互依存、相互融合,共同發展,形成了以藏族為主,多民族聚居的地方。各民族文化在這裡交相輝映,共生並茂,充分體現了香格裡拉文化內涵。如果每個人都從感情的角度出發去愛護傳統,一座城市和集鎮的面貌就能較完事地保護下來了。一個人的故園說到底不就是那些從小到大相濡以沫的環境?如果沒了這些,不就等於沒了故鄉?昆明2月13日電 記者王艷

- 上一頁:文化的傳承與創新

- 下一頁:中國古鎮發展需要承古求新