地藏菩薩道場九華山歷史

日期:2016/12/14 18:39:25 編輯:古代建築史

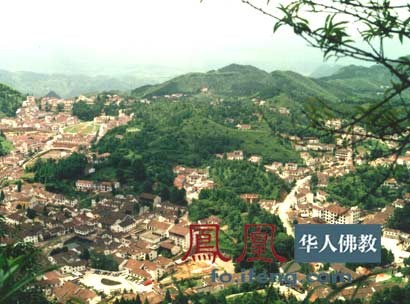

地藏菩薩道場九華山全景

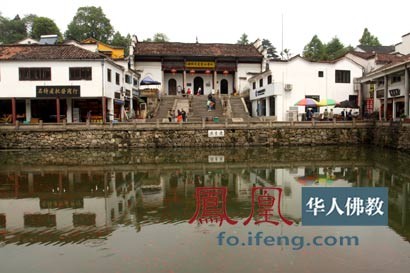

九華山化城寺

九華山祗園禅寺

九華山百歲宮

最早記錄新羅僧地藏事跡的歷史文獻是《九華山化成寺記》。此文載,唐玄宗開元(713-741)末年,“鄉老胡彥”曾請僧檀和尚至九華山開演佛法,廣度男女有情,但為時豪所嫉,官府於是焚其居,廢其教。

當此之時,新羅僧金地藏渡海入華,並來至九華山,就“面陽而寬平”的谷中之地“巖棲澗汲”,虔誠行道修習。不久,金地藏在南陵人俞蕩等幫助下,寫成四部佛經歸山供養。此後幾十年中,足不出山,“跡絕人裡”,在石洞中晝夜閉目端坐,修禅入定,以白土和米烹煮而食。

至德初(756),有青陽人諸葛節等人入山,至於深處,見和尚苦行若此,不忍失聲哭泣,並發願“出帛布買檀公舊地,伐木築室,建成禅宇,請其居之。”建中(780-783)初,郡守張嚴仰藏師高風,厚加施捨之外,又奏請朝廷敕賜新額,是謂“化成寺”。此後,富商大族傾財以獻之,牧賢豪右合禮而敬之,新羅僧俗也追風渡海投其門下,禮而師之。至此,化成寺廣宇崇崇,僧徒濟濟,俨然一大名剎。

盡管如此,金地藏和他的眾多弟子仍然過著清苦的修習生活,“夏則食兼土,冬則衣半火,無少長畬采薪自給”。歲中,地藏本人自領一徒移居南台,親手編織麻衣,“其重兼鈞”,既當衣穿,又當被蓋,除此之外便一無所有了。此外,地藏又於寺內放生池旁建台,安置四部經於其上,終日焚香,味其深旨。貞元十年(794)夏,地藏坐滅於本寺,時年九十九歲。

《宋高僧傳》中又有地藏傳,實據《化成寺記》而作,故文多類同,唯將卒年訛為貞元十九年而已。《佛祖統紀》指地藏為成都靜眾寺金和尚無相禅師,清代儀潤所撰《百丈清規證義記》稱地藏“姓金,號喬覺”,這些都是無典無據之說。

傳說金地藏入寂時,頗多瑞兆,其一是寺鐘墜地,堂椽三壞,預告師之將滅;二是寂後按坐勢斂於函中,三年後開函入塔時,顏狀鮮活如生,升動骨節,其聲若撼金鎖,正符於“菩薩鉤鎖,百骸鳴矣”的經文;三是建塔之後,塔址發光如火,光成圓狀。

當地僧俗根據金地藏生前的事跡與死後的祥瑞,把他神化為佛經所說的地藏菩薩應世,對其住過的化城寺寺宇文物、肉身塔等加以保護,進行供奉。這樣,至唐憲宗元和年間,(806—820),九華山作為地藏菩薩信仰的專門道場宣告開始形成,這無論是從唐代的社會政治形勢還是中國佛教發展形勢來看,它的出現都是有著深刻的歷史背景的。

有關地藏菩薩的經典並不很多,而其中最重要的一種是唐代玄奘法師所譯的《地藏菩薩十輪經》。地藏菩薩成了釋迦佛滅後、彌勒佛未生前這一時期內來到人世間執行教化眾生任務的“特使”,因此具有比文殊、普賢、觀音三位菩薩更大法力和福德的菩薩,因此不僅在平民百姓中,而且還在帝王將相、豪族巨富中產生了更大的影響。

九華山地藏菩薩信仰的專門道場在中晚唐相交之際形成後,又經過宋、元、明、清各代的擴充、增建,更加興旺發達起來。特別在明代和清代前期,道場發展到了鼎盛時代。這與帝王的護法“功德”是分不開的。明清兩代帝王護持,在蒙恩承澤的全盛時代,九華山寺廟發展至三百余所,僧眾四、五千人,晨鐘暮鼓、早誦晚唱、香煙紙火,四時不絕。又傳說農歷七月十五和七月三十日分別為地藏生日、傳道日,因此,每年但逢此兩個日子,朝山進香的善男信女便成群結隊,絡繹於途,進山後,僧寮容納不下,於是便隨地坐臥,自肉身塔殿至山門,摩肩擦背,幾無隙地。因此諸端,俗稱九華山為“佛國仙城”,誠不過分。

- 上一頁:銅器時代地窖暗含“醉”人歷史

- 下一頁:吉林清代烏拉街

熱門文章

熱門圖文