安徽黃山市徽州區潛口村

日期:2016/12/14 18:33:48 編輯:古代建築史

潛口村

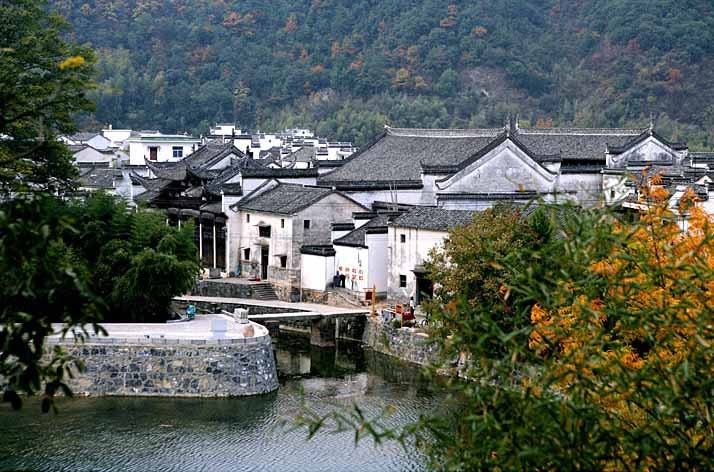

安徽省黃山市徽州區潛口村是一個千年古村,原屬徽州歙縣。潛口有著豐富的歷史文化內涵,村內有明清古民居博物館、金紫祠、翼峰塔、古街巷、古井等眾多古建築,南宋名將宗澤、東晉陶淵明曾在此隱居。一些歷史名人幾乎在每一幢古建築裡都留下了令人稱奇的故事。每一個故事都是不可多得的歷史文化遺產。

千年古潛口,雛形於秦代,全面積38.5平方公裡。耕地面積約1.6萬畝,下轄10個行政村,129個村民組,1.4萬人口,為黃山市重要建制之一。距市府所在地——屯溪21Km,區府所在地——巖寺5Km,黃山風景區36Km。潛口境內地勢平緩,風景秀麗,氣候宜人,文風昌盛,民風淳樸,交通便捷,地理位置顯要,環境資源豐富。潛口與徽州區府所在地巖寺唇齒相依,是江、浙、滬、贛等地區前往聯合國教科文組織公布的世界自然和文化遺產黃山的必經主道之一,是屯溪、巖寺區域經濟輻射圈內的呼應地、新視點。

潛口不僅是一個農業示范大村,也是生態旅游名村。全國重點文物保護單位——潛口民宅、世界文化遺產皖南古村落擴充申報地——唐模和華東休閒養生游第一村——蜀源,以粉牆黛瓦、馬頭牆為特色的徽派建築掩映在青山綠水間,這一切正吸引著數以萬計的游客慕名而來,成為眾多電影、電視劇的外景拍攝基地。雪裡蕻、貢米、竹筍、水果、馬蹄、山珍、苗木等資源十分豐富。

位於黃山市徽州區巖寺鎮潛口村、紫霞峰南麓。潛口民宅又稱“紫霞山莊”。整座山莊面積1.72萬平方米,采取原拆原建的方法,將散落在各地的10座典型明代建築集中一處,亭、橋、樓、閣、廳及內部陳設俱全,重現了明代山莊之風貌。山莊包括古祠3幢,民居4幢,石牌坊、石拱橋、涼亭各1座。1984年動工,1990年基本完成。由徽州區和歙縣各地數百座明代建築中精選拆遷而來。有方氏宗祠石牌坊、善化亭、曹門廳、司谏第、方文泰宅、樂善堂等著名建築。依勢坐落在山坡之上,錯落有致。現建為潛口民宅博物館。山莊布局精巧,環境幽雅,被譽為明代民宅建築博物館,是研究中國建築史的珍貴實例。是全國重點文物保護單位。

潛口民宅:坐落於安徽省歙縣的潛口村。潛口民宅占地約17160平方米,有民居6幢,祠堂1幢,路亭1座。被譽為歙縣古建築的“三絕”之一。1984年動工,1990年基本完成。由徽州區和歙縣各地數百座明代建築中精選拆遷而來。有方氏宗祠石牌坊、善化亭、曹門廳、司谏第、方文泰宅、樂善堂等著名建築。依勢坐落在山坡之上,錯落有致。現建為潛口民宅博物館。山莊布局精巧,環境幽雅,被譽為明代民宅建築博物館,是研究中國建築史的珍貴實例。是全國重點文物保護單位。這些民居是明清時期徽州的建築師依照本地的歷史、地理和風俗特點,在繼承宋元營造法式的基礎上創造出來的,具有獨特特征的建築風格。

樂善堂:祠堂名。又稱耄耋廳。位於徽州區潛口村,1987年拆遷入潛口明居博物館。建於明代中葉。二進三開間,無樓。大門內有第二道門,高門檻,門扉四扇,平時啟用左、右單扇,逢年過節或婚喪嫁娶等重大活動時開中間對扇。前進有左、右廂房,廂房有兩扇門,一扇朝大門,一扇朝天井。後進為大統間,有24根木柱,均呈梭形,柱礎覆盆狀。脊柱下有蓮花盤斗,上有叉手。檐柱與金柱之間用月梁,梁上設駝峰,雕如堆雲,上置護斗、瓜柱,承單步梁,梁外端雕成奔浪。天井四周檐坊下有斗拱排列,地坪全用方磚拼鋪。該堂規模不大,但不失富麗。

曹門廳:祠堂名。位於徽州區潛口村,1986年拆遷至潛口明居博物館。建於明弘治年間。原為汪氏敦本堂的分祠,堂屋被毀,現存門廳五間及廊庑。通面闊19.75米,進深12.5米,平面呈凹形,中間為天井水池。闌額上加用補間鋪作,以栌斗出雙抄五鋪作,一跳頭並出45度斜拱承檐槽,以代令拱。拱頭卷殺分瓣蒼勁有力。該廳不但在覆盆礎、梭柱(斷面橢圓形)、斗拱、雀替等構造式樣上體現明中期特點,而且在一些構件上沿襲了宋、元以來的"禅宗樣"古法,如把大斗凹角刻作凹人的海棠瓣,宋法稱為"訛角斗";有的在大斗下加墊板,古稱"照板"等。

石牌坊:建於明嘉靖年間,牌坊正面無題字,只雕著一個龇牙咧嘴的“鬼”,手裡拿著一支筆,腳上踏著一只方形大斗,“鬼”與“斗”合起來為“魁”。牌坊背面刻了月宮桂樹圖。表明立坊者方氏期望家族子弟多出文魁星,去蟾宮折桂,光宗耀祖。石牌坊﹐使我們領略到中華智能光芒。它繼續激勵著後人﹐用勤勞的雙手和凝聚的力量振興中華。

- 上一頁:馬頭村古寨清江繞舊事

- 下一頁:璞山村和貴樓