聆聽光陰故事 游四大古村落

日期:2016/12/14 18:40:17 編輯:古代建築史

有那麼一些古村,質樸幽靜,一幢幢房屋和巷道,“舊”得真實,“殘”得可愛,舊垣殘瓦之間,流淌著光陰的故事。游走其中,是一種“身心合一、物我兩忘”的境界……

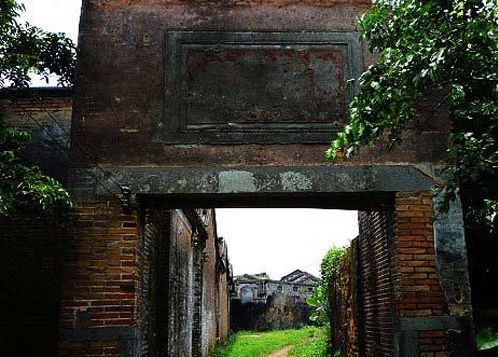

廣東雷州邦塘古村落

1、廣東雷州邦塘古村落

邦塘村位於國家歷史文化名城,雷州城的西郊,古稱石奇村。該村歷史悠久,早在明朝中期,邦塘村李氏始祖李德重從鹿洲島(現湛江東海島開發區東山鎮東頭山)遷居此地,至今二十三世,歷經四百多年。邦塘村分南北兩個自然村,同是李氏家族的後裔居住,現有3500多人。

邦塘村風光秀麗,綠色的林帶擁抱著村莊,南北村之間是一片呈“Y”字型的幾百畝蔥郁田野,中間小橋流水,一派恬靜的田園風光。還有那遮道的榕蔭、五股映月的清泉,走進邦塘如入桃源勝景,更美的是那大片荔枝林、黃皮果林,碩果累累,令人心曠神怡。邦塘村距二0七國道僅百米,東距雷州古城不足5公裡,南距粵海鐵路雷州火車站2.5公裡,位於擬建中的雷州新汽車總站斜對面,交通便捷。邦塘古民居遠近聞名,全村有一百余座古宅,堪稱古民居博物館。古民居大部分集中在邦塘南村。李光祖一家擁有古宅十多座,由四條巷道連成一體。現保存較好的有“廉讓間”、“中和”兩條巷道。邦塘村古民居的建築形制如官府布局,威儀十足。較有觀賞價值的是“居由軒”和“李雲龍家宅”。

當地土特產有:黃皮果、菠蘿、楊桃、甘蔗、蕃薯,還有最近飛速紅遍網絡的茂德公香辣醬,辣得正宗、爽快,已成為OL族熱捧的時尚食品。說起辣來,雷州的飲食也很有特色。平日裡雷州百姓不是很嗜辣,飲食以清淡為主。可一旦吃起狗肉煲來,辣椒是必備的。雷州的辣醬很出名,北方甚至全國的虎皮尖椒大部分原料都來自雷州,可謂是辣椒的始祖。有機會去雷州一游的可以親口試試當地的辣椒,也可以買瓶茂德公香辣醬來過過嘴瘾。

連南千年瑤寨

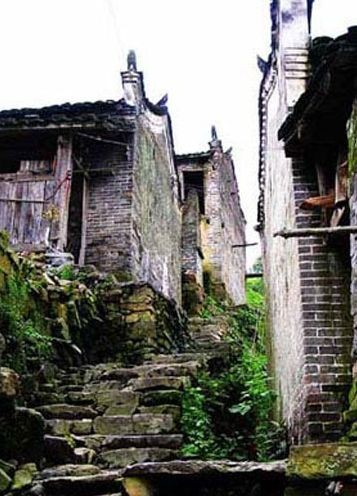

2、連南千年瑤寨

連南縣瑤族自治縣轄6個鄉鎮,人口15萬多,其中有8萬多是瑤族,有7萬余是漢族客家人,還有少量的壯、回、滿等少數民族。瑤族居住的地方占全縣80%的面積。在連綿百裡的高山峻嶺上,到處是瑤家村寨,故連南有“百裡瑤山”之稱。這裡林海蒼莽,山奇水秀,民族風情獨特,是一塊充滿神奇色彩的地方。

建國前,居住主要有瑤、漢、壯三個民族。據史書記載和考古發現,約在1500年前,中原文化已傳播到連南,漢族人口已有相當的數量。在隋唐時期,連南地區已有一定數量的瑤族居住,元代時已產生了獨特的社會政治組織——瑤老制。

明代形成了“八排二十四沖”(排即大山寨,沖即小山寨)。這裡的瑤族,有過山瑤和排瑤之分。排瑤是因為瑤民習慣聚族居住,依山建房,其房屋排排相疊,形成山寨被漢人叫“瑤排”,所以這裡的瑤民被稱呼為“排瑤”;過山瑤則因為其祖先以耕山為主,“食盡一山過一山”,遷徒無常而得名。據民間傳說和史書記載,排瑤主要來自湖南湘江、沅江流域的中下游和洞庭湖地區。

被譽為“中國瑤族第一寨”的連南瑤族自治縣南崗千年瑤寨,是目前全國規模最大、最古老、最具特色的瑤寨,讓我們大開眼界。周圍山勢險要、溪水奔流、群峰迭嶂。向上望去,一排排整齊劃一的古典建築民居遍布山崗,古屋一律青磚砌牆,黑瓦蓋頂,造型獨特,極為壯觀。

從化鐘樓古村

3、從化鐘樓古村

鐘樓古村位於廣州從化神崗鎮,是目前發現保留最為完好的古村落之一,為歐陽氏族人在清鹹豐年間所建的大宅院建築,面積近15000平方米。每條巷的兩側是民居,每一路7戶,前後毗連,共49戶,每一戶的兩廊相通對望,小至孩子的照看,大至防落盜賊入屋,均可以很方便地互相照應,一家有難,眾人相幫。此為“守望相助”的建築形式,在全國都是獨一無二的。

民居的布局則為三間兩廊,民居的一門、一牆、一趟栊,都凝聚著當年人為“防衛”費煞的苦心和智慧。民宅的牆有三層,夾在內外兩層的中間層,是不規則的廢磚,盜賊根本不可能撬牆而入。

從化的古民居裡都沒有窗戶,只有門和牆,家裡惟一的采光口只有屋頂一塊不到20厘米寬的明瓦,陽光從那小小的瓦片灑漏下來,很有韻味。這樣的設計,一是用於防盜;二是房間陰涼的需要。有趣的是當地的村民都能告訴你一個關於他們的祖先“計劃生育”的故事:鐘樓村的祖宗歐陽山,在建祠堂時共建了99個門,並告訴後代,村中男丁的數量絕不能超過門的數量,否則就有人不能自立門戶了。所以到現在,鐘樓古村的男丁再沒有超過99個。

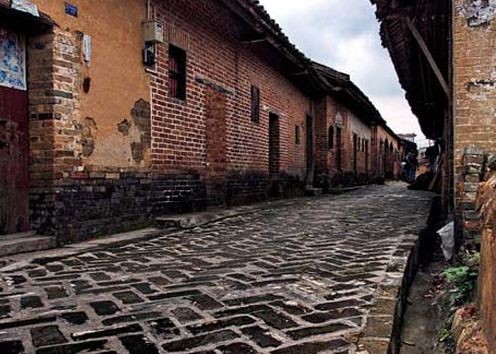

三水大旗頭村

4、三水大旗頭村

镬耳屋下文淵長,榕樹頭前鬓私語!

閱讀南粵傳統韻味,我們只需要停下匆忙的腳步,回首,就會發現她在你的不遠處。

三水區樂平鎮大旗頭村古建築群,是清代廣東水師提督鄭紹忠所建,它建於清代光緒年間,是粵中地區較有代表性的清代村落。該村民居、祠堂、家廟、第府、文塔、曬坪、廣場、池塘兼備,聚族而居,布局協調,風格統一。

住宅形式為“三間兩廊”式,天井兩側是行廊及廚房,正房三間,中間廳堂由一木屏風分隔為廳堂和臥房,臥房上為閣樓,放置雜物,木屏風前有簡易神龛,供祭祖先。廳堂以木趟籠與天井相連,天井的牆面飾有磚雕,用以拜天官之用。山牆立面開窗少且小,山牆頂為鍋耳式封火山牆,下有草尾裝飾,入戶門為框門,上有門罩,大旗頭村每棟住宅的牆裙至少有40公分,且為大石板牆裙,加強防潮效果。房屋結構為山牆承重。大建築群從西向東,群體布局整齊密集,小巷縱橫,東有池塘、曬坪及麻石廣場,西有廣場及池塘,南北兩側均為其他姓氏家庭的舊民居。

整個村占地約52000平方米,古建築群面積約14000平方米,前臨半畝魚塘,塘基砌以三石塊,突出部分狀如壺嘴,塘邊有一筆形古塔——文塔,塔下有兩方石,大者高三尺許,形如硯,小者方塊狀如印,組成一個明顯的“文房四寶”齊全的人文景觀,寄希望後代“讀書做官”之意。大旗頭村的下水道排水系統合理,所有屋檐的雨水排到天井小巷,自“滲井”洩入暗渠,經暗渠全部排入水塘。小巷全部以條石鋪砌,方便清理暗渠和疏浚下水道。

廣東雷州邦塘古村落

1、廣東雷州邦塘古村落

邦塘村位於國家歷史文化名城,雷州城的西郊,古稱石奇村。該村歷史悠久,早在明朝中期,邦塘村李氏始祖李德重從鹿洲島(現湛江東海島開發區東山鎮東頭山)遷居此地,至今二十三世,歷經四百多年。邦塘村分南北兩個自然村,同是李氏家族的後裔居住,現有3500多人。

邦塘村風光秀麗,綠色的林帶擁抱著村莊,南北村之間是一片呈“Y”字型的幾百畝蔥郁田野,中間小橋流水,一派恬靜的田園風光。還有那遮道的榕蔭、五股映月的清泉,走進邦塘如入桃源勝景,更美的是那大片荔枝林、黃皮果林,碩果累累,令人心曠神怡。邦塘村距二0七國道僅百米,東距雷州古城不足5公裡,南距粵海鐵路雷州火車站2.5公裡,位於擬建中的雷州新汽車總站斜對面,交通便捷。邦塘古民居遠近聞名,全村有一百余座古宅,堪稱古民居博物館。古民居大部分集中在邦塘南村。李光祖一家擁有古宅十多座,由四條巷道連成一體。現保存較好的有“廉讓間”、“中和”兩條巷道。邦塘村古民居的建築形制如官府布局,威儀十足。較有觀賞價值的是“居由軒”和“李雲龍家宅”。

當地土特產有:黃皮果、菠蘿、楊桃、甘蔗、蕃薯,還有最近飛速紅遍網絡的茂德公香辣醬,辣得正宗、爽快,已成為OL族熱捧的時尚食品。說起辣來,雷州的飲食也很有特色。平日裡雷州百姓不是很嗜辣,飲食以清淡為主。可一旦吃起狗肉煲來,辣椒是必備的。雷州的辣醬很出名,北方甚至全國的虎皮尖椒大部分原料都來自雷州,可謂是辣椒的始祖。有機會去雷州一游的可以親口試試當地的辣椒,也可以買瓶茂德公香辣醬來過過嘴瘾。

連南千年瑤寨

2、連南千年瑤寨

連南縣瑤族自治縣轄6個鄉鎮,人口15萬多,其中有8萬多是瑤族,有7萬余是漢族客家人,還有少量的壯、回、滿等少數民族。瑤族居住的地方占全縣80%的面積。在連綿百裡的高山峻嶺上,到處是瑤家村寨,故連南有“百裡瑤山”之稱。這裡林海蒼莽,山奇水秀,民族風情獨特,是一塊充滿神奇色彩的地方。

建國前,居住主要有瑤、漢、壯三個民族。據史書記載和考古發現,約在1500年前,中原文化已傳播到連南,漢族人口已有相當的數量。在隋唐時期,連南地區已有一定數量的瑤族居住,元代時已產生了獨特的社會政治組織——瑤老制。

明代形成了“八排二十四沖”(排即大山寨,沖即小山寨)。這裡的瑤族,有過山瑤和排瑤之分。排瑤是因為瑤民習慣聚族居住,依山建房,其房屋排排相疊,形成山寨被漢人叫“瑤排”,所以這裡的瑤民被稱呼為“排瑤”;過山瑤則因為其祖先以耕山為主,“食盡一山過一山”,遷徒無常而得名。據民間傳說和史書記載,排瑤主要來自湖南湘江、沅江流域的中下游和洞庭湖地區。

被譽為“中國瑤族第一寨”的連南瑤族自治縣南崗千年瑤寨,是目前全國規模最大、最古老、最具特色的瑤寨,讓我們大開眼界。周圍山勢險要、溪水奔流、群峰迭嶂。向上望去,一排排整齊劃一的古典建築民居遍布山崗,古屋一律青磚砌牆,黑瓦蓋頂,造型獨特,極為壯觀。

從化鐘樓古村

3、從化鐘樓古村

鐘樓古村位於廣州從化神崗鎮,是目前發現保留最為完好的古村落之一,為歐陽氏族人在清鹹豐年間所建的大宅院建築,面積近15000平方米。每條巷的兩側是民居,每一路7戶,前後毗連,共49戶,每一戶的兩廊相通對望,小至孩子的照看,大至防落盜賊入屋,均可以很方便地互相照應,一家有難,眾人相幫。此為“守望相助”的建築形式,在全國都是獨一無二的。

民居的布局則為三間兩廊,民居的一門、一牆、一趟栊,都凝聚著當年人為“防衛”費煞的苦心和智慧。民宅的牆有三層,夾在內外兩層的中間層,是不規則的廢磚,盜賊根本不可能撬牆而入。

從化的古民居裡都沒有窗戶,只有門和牆,家裡惟一的采光口只有屋頂一塊不到20厘米寬的明瓦,陽光從那小小的瓦片灑漏下來,很有韻味。這樣的設計,一是用於防盜;二是房間陰涼的需要。有趣的是當地的村民都能告訴你一個關於他們的祖先“計劃生育”的故事:鐘樓村的祖宗歐陽山,在建祠堂時共建了99個門,並告訴後代,村中男丁的數量絕不能超過門的數量,否則就有人不能自立門戶了。所以到現在,鐘樓古村的男丁再沒有超過99個。

三水大旗頭村

4、三水大旗頭村

镬耳屋下文淵長,榕樹頭前鬓私語!

閱讀南粵傳統韻味,我們只需要停下匆忙的腳步,回首,就會發現她在你的不遠處。

三水區樂平鎮大旗頭村古建築群,是清代廣東水師提督鄭紹忠所建,它建於清代光緒年間,是粵中地區較有代表性的清代村落。該村民居、祠堂、家廟、第府、文塔、曬坪、廣場、池塘兼備,聚族而居,布局協調,風格統一。

住宅形式為“三間兩廊”式,天井兩側是行廊及廚房,正房三間,中間廳堂由一木屏風分隔為廳堂和臥房,臥房上為閣樓,放置雜物,木屏風前有簡易神龛,供祭祖先。廳堂以木趟籠與天井相連,天井的牆面飾有磚雕,用以拜天官之用。山牆立面開窗少且小,山牆頂為鍋耳式封火山牆,下有草尾裝飾,入戶門為框門,上有門罩,大旗頭村每棟住宅的牆裙至少有40公分,且為大石板牆裙,加強防潮效果。房屋結構為山牆承重。大建築群從西向東,群體布局整齊密集,小巷縱橫,東有池塘、曬坪及麻石廣場,西有廣場及池塘,南北兩側均為其他姓氏家庭的舊民居。

整個村占地約52000平方米,古建築群面積約14000平方米,前臨半畝魚塘,塘基砌以三石塊,突出部分狀如壺嘴,塘邊有一筆形古塔——文塔,塔下有兩方石,大者高三尺許,形如硯,小者方塊狀如印,組成一個明顯的“文房四寶”齊全的人文景觀,寄希望後代“讀書做官”之意。大旗頭村的下水道排水系統合理,所有屋檐的雨水排到天井小巷,自“滲井”洩入暗渠,經暗渠全部排入水塘。小巷全部以條石鋪砌,方便清理暗渠和疏浚下水道。

- 上一頁:都昌明代古樓 觸摸歷史遺跡

- 下一頁:講訴武則天乾陵地宮寶藏

熱門文章

熱門圖文