敬畏歷史 "假古董"要不得

日期:2016/12/13 18:52:27 編輯:古建築紀錄——對話同濟大學城市規劃系教授張松

我國幅員廣大、歷史悠久,即使到今天,城鄉各地依然保存著大量歷史建築、歷史街區和古鎮古村。據第三次全國文物普查成果的數據,全國共登記不可移動文物766722處,然而很多保存狀況不容樂觀,亟待搶救保護。但是,在很多地方,對真文物的保護修繕變成了大力興建“假古董”,傳承文化變成了以謀求政績為目的的旅游開發和文化地產開發。

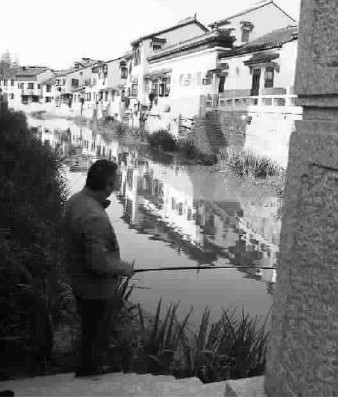

■ 修葺一新的老街少了些許歷史感本版 攝影 王文佳

同濟大學城市規劃系教授張松對此痛心疾首,他說,在經濟發展和開發建設中,要敬畏歷史、尊重文化、延續文脈,以保持和建設良好的城市宜居環境為基礎,實現歷史文化名城的可持續發展和地區的長久繁榮與穩定。

記者:上海目前古村落保護的總體形勢如何?

張松:上海的城鎮化程度非常高,大部分農村都已經衰敗了,大量人口進入市區,或者在郊區打工,村子老齡化的情況嚴重。同時,跟浙江、安徽等地的古村落相比,這裡的村子沒那麼古老,也沒那麼完整,即便是列入國家古村落名錄的村子也是雖有一定特色,但不是那麼有歷史底蘊。而且,這些村子普遍存在一度缺乏保護意識,保存狀況碎片化,建築衰敗等問題。

記者:您怎麼評價這些年我國掀起的“古鎮熱”?

張松:上世紀90年代後期,周莊、麗江等歷史城鎮的風貌保護和旅游開發取得較大成功,引發了全國性的“古鎮熱”。但在這一過程中,有積極保護文化遺產、合理開發利用古鎮資源者;也有盲目模仿、過度開發、重復建設者;還有歷史資源狀況不佳、大量開發“假古董”和人造景觀、攫取短期效益者。

必須明確的是,古鎮是有人居住的、真實的生活環境,不是“古董文物”,不可固化不變;古鎮也不是“舞台布景”,可以隨意搭建。古鎮的保護和發展,要切實考慮改善居住環境條件,使歷史環境地區逐步成為適宜人居的美好家園與和諧社區。古鎮的開發,應當堅持歷史環境保護的原真性、整體性和延承性原則。

記者:目前的古村保護主要有幾種模式,一種是把殘破的老建築推倒仿古重建,一種是通過老人的回憶和歷史資料的翻閱還原歷史面貌,另一種是在現有基礎上做現代化改造,對這幾種方式您分別持什麼樣的態度?

張松:首先我嚴重不認同仿古重建,即使是用仿古的材料原樣復制,也是假古董,是保護性破壞!沒有任何一個國家像今天的中國這樣,大規模地侵蝕歷史遺跡和破壞歷史環境。很多村子都存在這樣的問題,村落破敗,難以修繕,政府投入大量資金仿古重建,美其名曰保護,其實大錯特錯。

依據一張照片或者老人的回憶就所謂還原的做法我也反對,看著熱鬧,能促進旅游,但實際不真實。歷史是個疊加的過程,不可能簡單地復原。保護得好的古村落,包括“文革”標語、人民公社的大祠堂等這些痕跡都應該留下來,村子沒有必要統一風格。古村保護不是工程設計,要尊重歷史文化。除非是完全沒有價值的房子,不然老東西就應該保護下來。

至於老房的現代化改造,應該要做,但是歷史建築有法律身份,傳統村落的改造需要按照規定報批,對每棟房子進行評估,而不是為了改善居住環境,統一快速給老房打補丁。