西沱古鎮10年前和周莊等同入名鎮 如今卻門庭冷落

日期:2016/12/13 22:42:30 編輯:古建築紀錄

石柱縣,西沱古鎮有條長達一千多級的階梯,一直通往長江

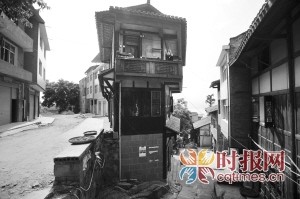

古鎮的中上段已經建造了不少新式樓房,與下段的吊腳樓形成鮮明對比

古鎮的中上段已經建造了不少新式樓房,與下段的吊腳樓形成鮮明對比

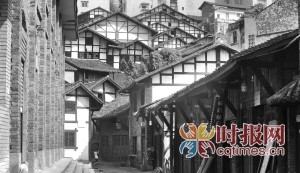

西沱古鎮下段還存有一些相對完整的老房屋

平時走在古街上能見到的游客也並不多,當地居民似乎也習慣這樣的清靜了

記者 唐會余 攝影 陳浮

“房屋出租,請聯系13×××××××××”。在西沱古鎮,不時可以看到房子的木門上,用白色粉筆寫著如此字樣。

街是空空蕩蕩的街,走動的人不多。住在房子裡的,不是白發老人,就是垂髫孩童。一些房屋出現嚴重風化,甚至垮塌。

“紫雲宮”、“禹王宮”、“萬天宮”、“桂花園”……古街上,街兩旁仍保存著明清遺留下來的層層疊疊的土家民居吊腳樓——要不是這些有明顯特色的樓,這裡看上去甚至和留守小鎮無異。

它實在不該如此滄桑——10年前,它和周莊、烏鎮同時被國家建設部、國家文物局評為首批“中國歷史文化名鎮”。

事實是,古鎮的一切都在明示暗示,這個千年古鎮,似乎已經被遺忘在了歷史的風塵裡。

古鎮守望者

頭頂全國歷史文化名鎮10年,卻在少數人記憶裡苟延殘喘,這真是讓熱愛西沱的人既著急又尴尬。48歲的譚紅建和42歲的黃寧平,就是其中兩位。

譚紅建的祖上是蒙古人,元末明初躲避戰亂遷徙到西沱定居。黃寧平的祖上是廣東客家人,湖廣填四川來到西沱,他是第六代。

兩家是世交,“老瓦片”(老街坊),在古鎮上出生、長大,黃寧平至今還居住在雲梯老街——市級文物保護單位張飛廟裡。

經歷了古鎮的繁華歲月,目睹如今的陳舊冷清,讓他們頓覺落寞。作為古鎮的守望者,他們試圖做點什麼,來延長古鎮的生命。

買下報紙寄給家鄉政府

譚紅建最初守望古鎮,是從關注古鎮推介文字的篇幅開始的。

2000年,譚紅建在廣東打工,做貨運,從一本推介鄉村旅游的書上看到了有關西沱古鎮的推介,只有幾句話,“少得可憐”。

2003年,西沱古鎮入選首批國家十大歷史文化名鎮,譚紅建是從廣州的報紙上看到了這個消息。“很大的篇幅,我買下附近報攤上所有報紙,寄給西沱鎮政府。”

“激動!”回憶起當年的情景,如今他還難掩情緒。他看到過廣東的古村落,因為獲獎,地方政府拿出巨資打造成旅游景區。他期待西沱古鎮可以利用入選的契機,迎來發展的春天。

2006年,父親生病,譚紅建回鄉發展,在鎮上開了家歌廳。不過,很快他就發現,擁有“名鎮”頭銜的家鄉,依舊沒有什麼變化。

年收益僅三四千元的古鎮推介網站

如果說譚紅建借古鎮的契機為自己鋪路,黃寧平則為外界認識古鎮打開了一扇窗——許多人了解西沱的第一張照片,是六七年前,黃寧平用西門子手機拍攝的,像素不高,但網友們都叫好。

黃寧平大學畢業後在糧食部門工作,下崗再就業。2006年,黃寧平在譚紅建家喝茶,聊起古鎮,他說想建個網站,推介家鄉。“西沱古鎮網”應運而生。

彼時,譚紅建還不懂網絡。如今,他已是論壇的超級版主。打開網站,能看到有關西沱的簡介、游記、照片、視頻等,注冊會員上萬。

為了拍到更好的照片,譚紅建和黃寧平學習照相技術,買設備,一有空就騎著摩托車去創作,找故事,然後發布在網上。

他們成了最了解古鎮、拍攝古鎮照片最多的人。

今年7月,為了拍攝古鎮鳥瞰圖,他們爬上210米高的火電廠煙囪取景,“不敢往下看,腿直發抖。”黃寧平說。

黃寧平的努力似乎並沒有獲得等值的回報。這個民間網站,每年的廣告收益只有三四千元,只夠支付租用服務器費用。

譚紅建和黃寧平等人,還自發組織了一些熱愛鄉土文化的當地人,編排了古鎮歷史風情,組建了鹽運表演隊,來還原巴鹽古道背腳漢子運鹽的歷史,這個表演成為了重慶市非物質文化遺產。

老太用賣雞蛋的錢投票

守望者畢竟不是古鎮的主流。西沱鎮常住人口4萬多,但對於古鎮的歷史變遷和價值,許多人渾然不知。黃寧平說,以前常有外地游客問路,本地人竟不知西沱古鎮在何方。這讓黃寧平感到無力。

2007年,重慶評選“新巴渝十二景”,可通過短信、網絡投票。石柱縣有黃水林海、西沱古鎮兩個景點入圍,當時黃水林海人氣很高,這讓黃寧平等人心有不甘。

他們號召網民為西沱古鎮投票,組織本土樂隊上街義演拉票,4個人各出自200元,印刷倡議書發放給趕集的人。

黃寧平說,最讓他感動的是,有個農村老太太把賣雞蛋的錢交給路人,請求幫她發1元錢一條的短信,為西沱古鎮拉票。

最終,西沱古鎮依靠民間的力量,成功入選“新巴渝十二景”。來自草根的宣傳推介,讓西沱人對家鄉有了更深的認同。

繁華的往昔

“你把游客‘騙’來了,別個吃不好住不好,連廁所都沒地方上”

轟轟烈烈的拉票,並沒有留住古鎮的原住民。

1996年,鎮裡在半山腰新修了兩條橫向公路,將縱向的雲梯古街截成了三段,更多的人移往山上新鎮。

如今,生活在雲梯古街上的,主要是老人和留守兒童,以及外來打工者。

庫區開發以後,近一半古街被淹沒。

黃寧平說,早在1986年,西沱古鎮已經是四川省歷史文化名鎮。在新修公路前,絕大部分居民都還生活在古街上,當時還非常熱鬧繁華。

古街缺乏接待能力,許多人乘興而來,敗興而歸。有村民跟黃寧平開玩笑說:“你把游客‘騙’來了,別個吃不好住不好,連個廁所都沒地方上。”

如今,街面瓦房下的門窗緊閉,斑駁銹蝕,門前的馬燈,灰塵滿布。一堆堆劈好的干柴,散落在路邊。門旁寫著“玉兔吉祥”的桃符早已泛黃,在風中搖曳。

在靠近長江的地段,是革命老區項目“和成字號遺址”,門旁的雜草淹沒了道路。

發展之恙

西沱鎮政府分管旅游的委員楊興林,來西沱工作前是石柱縣旅游局辦公室主任。他說,西沱古鎮獲批全國歷史文化名鎮後,還在“原地踏步”、“確實滯後了”。

多次行政變化

他分析原因,認為石柱縣旅游起步晚,1997年才成立旅游局,剛開始主打的是黃水,由於西沱鎮經歷了中心鄉、開發區到西沱鎮等行政變化,所以古街開發被耽誤了。“當地政府和群眾的保護意識不夠,當年修建的公路將雲梯接攔腰截斷,就是敗筆。那些突兀的新建築,也和古街不協調。”

擱淺的風貌改造

2008年,當地政府也引進了民營企業重慶龍唐實業集團,對古街進行風貌改造,完成了對龍眼橋、禹王宮、下鹽店、熊家大藥房、張爺廟的修復。最後,因為200畝商業用地擱淺。當時,政府承諾給龍唐公司200畝商業用地作為配套,後來因為土地用作了抵押等原因,沒有給這家公司,導致項目擱淺。”

兜兜轉轉,西沱古鎮的開發,如今交給了石柱縣國資委下屬的國企重慶黃水旅投公司來做。目前,黃水旅投公司正在與龍唐公司對古鎮修復的資金投入進行評估,由政府回購項目,談判最遲明年完成。

“不給土地和錢,我們做不下去”

而前一個開發單位龍唐集團,該集團西沱古鎮項目負責人彭經理道出了更多苦衷。

2008年10月,通過石柱縣政府招商,龍唐集團入駐,主要施工內容是對古鎮進行雲梯街風貌改造,包括高屋降層、修復古建築等。

“原來的房子都破舊了,沒法住人!我們買材料,按照圖紙進行改造恢復,對門面進行做舊處理。”

“因為政府沒錢,所以在合同中約定劃撥200畝土地用作風貌改造。”彭經理說,但政府此前把這土地作抵押貸款,用作修建火車站站前大道,後來又抵押貸款用來做西沱工業園的建設。

“按照計劃,是由我們先打造200米風貌改造,劃撥100畝土地給我們啟動。等到把剩下的七八百米雲梯街打造完,就把剩下的100畝土地給我們。這200畝是用來另修古鎮,做開發用的。”但承諾的土地一直沒有兌現。

“政府不給錢,又不給土地,哪個開發商來搞?我們不斷跟政府協商反映,沒有效果。”最後,他們接到通知,項目不做了,由旅投公司回購。

按照之前的合同約定,西沱古鎮在三到五年內打造完成,然而,項目從2008年入駐到今年四五月份停工,進展緩慢,“如果土地問題解決了,古鎮早就打造好開放了!”

石柱縣旅游局則表示,龍唐公司在理念和進度上與政府有分歧,且實力不夠。

“現在,古鎮年久失修,居住條件差,不宜居。想去改善,又是文物,擔心破壞。”不管誰來做項目,楊興林還是表達了對古鎮發展的矛盾心理。

而譚紅建和黃寧平則認為:“如果再不維護保養,十年之內就得倒塌。”

“你1124個脊椎,被背腳漢子腳板來磨。”

西沱古鎮村民、鹽運表演隊非物質文化傳承人彭家勝的順口溜,用重慶方言念起來,別有一番味道。

西沱古鎮,位於石柱縣,原名西界沱,唐宋時期就是川東、鄂西邊界的重要商貿城鎮,明清之際出現“川鹽銷楚、商業發達、客棧遍布、店鋪林立“的盛況。

這裡有長江沿線唯一的垂直江面的雲梯街,被建築學家稱為“萬裡長江第一街”,呈龍形向上,共113個台階,1124步青石梯,像一掛雲梯直插蒼穹,有雲霧時,猶如置身雲端,得名“雲梯街”。

“紫雲宮”、“禹王宮”、“萬天宮”、“桂花園”……古街上,街兩旁仍保存著明清遺留下來的層層疊疊的土家民居吊腳樓。

西沱古鎮的歷史文化價值亦有跡可循,古鎮人家姓氏以熊家和譚家居多,出了許多名人,熊家的孩子熊丸是蔣介石的侍從醫生,譚家則出過詩人和畫家。

未來

“希望它存活下去,不倒塌”

石柱旅游局經濟發展科科長盧飛說,開發起來涉及的程序復雜,房屋產權多是農民,除了要通過文物保護部門同意,還要產權所有人同意,可能會通過購買或租賃的方式,獲得產權人的授權。

現代建築破壞了雲梯街的層次感,風貌改造時,會對高的建築降層處理。對於兩條公路,也會采用廊道等接口方式予以規避。

今後,在雲梯街沉沒部分,會建游客小碼頭,和前往石寶寨的游客拉通。在下游會建更大的貨運碼頭。

石柱縣在嘗試通過立法的形式保護西沱古鎮。現在縣裡有個專門針對古鎮的協調辦,負責解決古鎮開發中遇到的各種問題。

對於西沱鎮未來的布局,楊興林表示,當地正在修建觀光生態園區,縣裡將西沱古鎮納入大黃水旅游圈,到時會從黃水修一條快速路到達西沱,沿江的高速公路也已獲批,利用三峽後期幫扶資金,西沱鎮將大力發展旅游業和服務業,爭取三年後有很大的改觀。

到時,可以游古街,看鹽運表演,泡溫泉,探古墓。

到時,可以品農家菜,聽黃水林海松濤,踏青千野草場。

……

西沱古鎮的未來,會不會朝著夢想的方向走下去?

不過,譚紅建和黃寧平都明白,古鎮的衰落,有政府和市場之手的選擇和拋棄,但他們還是希望西沱古鎮能夠存活得更長久一些,延緩衰老歷程,“我們不求它像周莊、烏鎮那樣繁榮,只希望它能存活下去,不倒塌。”

專家把脈古鎮經濟:

重慶古鎮多,單一、同質化

據《重慶古鎮》一書介紹,在重慶有一定規模和知名度的古鎮有35個。其中,全國歷史文化古鎮6個,重慶市歷史文化古鎮17個。

重慶第二師范學院旅游與服務管理系講師劉焱介紹,重慶古鎮具有歷史厚重(古建築隨處可見)、選址奇特(依山臨水)、因商而興(昔日輝煌,今朝衰微)、文化濃郁(烙印著巴渝地域文化的痕跡)、標志突出(石板路、青石街、吊腳樓)等特色。

因為地形復雜、交通不便,加上開發力度不夠,許多古鎮都是養在深山人未識,“盡管有部分古鎮的開發已經走在了全國前列,但同質化現象比較突出。”

重慶工商大學旅游與國土資源學院院長趙小魯去過西沱古鎮,認為其在開發和保護中不甚理想有現實的客觀原因:

首先,古鎮目前真正保存下來的歷史遺跡不是特別多,交通由水路改為陸路為主後,水碼頭西界沱陷入了沒落的狀態;

其次,距離城市較遠,旅游消費群體主要集中在城市。雖然對面石寶寨發展不錯,但兩者的風格不一樣,名氣也不同;

最後,作為古鎮,要給游客提供充足的休閒體驗,西沱古鎮規模不夠,很難讓游客真正休閒下來。

趙小魯舉例說,同樣作為古鎮的磁器口,因為距離旅游市場近,定位准確,發展得就很好。

趙小魯認為,成功的旅游開發,必須具備四個要素:一是靠城,即靠近旅游市場;二是靠景,有豐富的旅游資源;三是順路,交通條件完善,方便游客出行;四是有自己的特色風景區,能夠吸引游客。

同批入選的合川涞灘古鎮

如何能成功?

一江之隔的石寶寨為何發展更好?

在重慶,與石柱西沱古鎮同批入選國家首批歷史文化名鎮的,還有合川的涞灘古鎮、潼南的雙江古鎮。

涞灘古鎮發展得如何?我們專訪了合川城市投資有限公司副總、合川旅游公司總經理的李家科。

李家科認為,涞灘古鎮先由上海商人在打造,但效果不明顯,後來改由城投公司回購開發,才有了今天的局面,開發和改造共投入近1億元,目前旅游人數比以前翻了一番,年收益預計600萬元。游客來了,要吃喝玩樂住購,為合川服務業、城市品牌提升帶來的收益是巨大的。

古鎮在開發中,注重核心景區的保護,為了整體風格協調,甚至將民居的磚牆也改成了坡屋面,仍有原住民居住、經營,要經過審批,才能改造房屋。鎮政府等無關機構都搬遷了出來。

曾去考察過西沱古街的李家科,對西沱古街修建的兩條攔腰公路和高層現代建築表示遺憾,“影響了整體風格。”相比西沱古鎮景點單一,涞灘古鎮附近的二佛寺也能帶來旅客。他說,合川的釣魚城和涞灘古鎮,是合川區主打的旅游項目。

一江之隔的石寶寨為何發展更好?

早在上世紀80年代,石寶寨還沒有輪船碼頭,許多外國游客從西沱下船,等待小船去石寶寨的間歇,會游覽西沱古街。“洋妞穿著高跟鞋,跑得飛快。”

僅一江之隔,為什麼石寶寨可以發展得很好?楊興林說,石寶寨是國家級文保單位,西沱古鎮只是市級,在資金和資源分配上要少得多。

石柱縣文管所所長何玢華表示,西沱古鎮自漢代開始有歷史記錄,其保存的完好程度,達到了國家首批歷史文化名鎮的評選注重歷史文化和文物的完整性要求。和同期的歷史文化名鎮比起來,西沱古鎮保護較差,有人甚至把舊房子拆了,改建現代房屋。“這和當地人文物保護素養不夠有關,也和古建築不宜人居有關,主要還是政府沒錢。”

和我們一起神游古鎮吧——

“你1124個脊椎,

被背腳漢子腳板來磨”

正如譚紅建和黃寧平的期望,西沱古鎮“能存活下去,不倒塌”。我們同樣希望,古鎮能涅槃重生。所以,請跟我們一起,走近它——

從重慶主城出發,全程高速,3個半小時就能抵達西沱古鎮。

背腳

“古鎮生來一條坡,秦漢時在長江南岸建村落。巨蟹與蛟龍有個對話,‘你1124個脊椎,被背腳漢子腳板來磨。’古鎮的漢子為求生活過,成群結幫背井離鄉,去背傷心的腳。”

村民、鹽運表演隊非物質文化傳承人彭家勝的順口溜,是古鎮歷史的真實寫照,用重慶方言念起來,特別有味道。

他解說道,秦漢時期,雲梯街依方斗山脈而建,綿延數公裡,像一條蛟龍,1124個台階像龍的脊柱。江對面的石寶寨地形像個巨大的螃蟹。螃蟹嘲笑蛟龍,被運鹽的腳夫踩在腳下。

據考證,雲梯街的形成,得益於江對面川東鹽業的興起,西沱作為石柱縣唯一的長江口岸,是“巴鹽古道”的起點,這裡是通往湖南、湖北等地的必經之處。由此,演變成了商貿重鎮,唐宋時已是川東、鄂西邊境物資集散地之一。

作為運鹽到楚的長江口岸,催生了當地很多的背腳(下苦力的人)。由下而上,古鎮的主要通道是雲梯街,1124個階梯,青石板上,留下的坑坑窪窪,是當年背腳們拐杖留下的著力點。

雲梯街

古鎮的主體,是獨具特色的雲梯街。它由具有土家族的吊腳樓建築群與漢族傳統風格的古建築群組成。“陰雨天氣,從下面望上去,上千個台階中,人慢慢行走,漸漸消失在層層的雲霧之中”,彭家勝這樣解釋雲梯街的來歷。

舊時的雲梯街上,商鋪林立,繁華一時。據1949年統計,鎮上有油鹽商號17家,山貨商號4家,其他中醫藥、木材行、布匹、百貨、旅棧、茶館等70余家,逢場商攤販不下200個。

如今,走在雲梯街上,依然會感受到昔日的繁華。同濟鹽店、泰和商號、熊家大院、千腳泉等古跡或映入眼簾,或匍匐在腳下,錯落有致。站在青瓦古木的吊腳樓旁,感受彼時的熱鬧,身後是藍天白雲,身前是滾滾長江。

山西省靈石縣靜升鎮

江蘇省昆山市周莊鎮

江蘇省吳江市同裡鎮

江蘇省蘇州市甪直鎮

浙江省嘉善縣西塘鎮

浙江省桐鄉市烏鎮

福建省上杭縣古田鎮

重慶市合川涞灘鎮

重慶市石柱縣西沱鎮

重慶市潼南縣雙江鎮

中國第一批歷史文化名鎮

石柱西沱古鎮

合川涞灘古鎮

潼南雙江古鎮

渝北龍興古鎮

酉陽龍潭古鎮

江津中山古鎮

重慶6個全國歷史文化古鎮

- 上一頁:2013中國蘭州青城民俗文化旅游節隆重開幕

- 下一頁:明星代言過的旅游勝地

熱門文章

熱門圖文