雲南古村落面臨保護與發展的平衡難題 留得住還要活得好

日期:2016/12/13 19:15:01 編輯:古建築紀錄

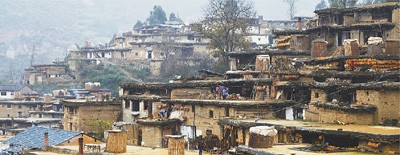

泸西縣永寧鄉城子村擁有西南地區規模最大的彝族土掌房建築群。記者 胡洪江攝

雲南省住房和城鄉建設廳近日通報,截至目前,雲南共向國家登記上報傳統村落1371個,占全國傳統村落上報總數的12%,位居全國之首。其中294個被列入中國傳統村落名錄,占全國國家級傳統村落總數的20%,同樣位居全國第一。

然而,數量優勢的背後,卻潛藏著保護與發展的矛盾。現代文化的沖擊、自然災害的摧殘、歷史舊賬的影響,將一些傳統村落逼到懸崖,甚至淪落至“斷壁殘垣”的境地。一邊是保護資金嚴重不足的現狀,一邊是當地經濟發展的需求,站在十字路口的古村落該何去何從?

——編 者

古村落消亡加速,一個村13年消失20多個明清院落

牆皮脫落、屋檐傾頹、窗板殘破、垃圾遍地……在碧色寨,一派蕭瑟景象。這個位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市草壩鎮的山村,仿佛遲暮的老人,每天目送著屈指可數的幾列貨車從村中鐵路駛過。

“雲南十八怪”中有一怪是“火車不通國內通國外”,說的就是1910年建成通車的滇越鐵路,碧色寨火車站也因此崛起為滇越鐵路第一大站。如今,碧色寨還保留著大量歷史建築:始建於1909年的滇越鐵路幫辦房,1915年希臘商人哥胪士所建的酒店,始建於1912年的大通公司舊址……可惜,這些珍貴的文化記憶卻日漸衰敗,保護現狀堪憂。

同樣在紅河州,泸西縣永寧鄉城子村擁有我國西南地區規模最大的彝族土掌房建築群,房屋依山順勢,梯級向上,層層疊疊,下一家的屋頂便是上一家的曬場。可當記者來到高處俯瞰,村口已經零星冒出幾幢現代水泥房,村子裡垃圾隨處可見。一場雨下來,道路濕滑得厲害。導游惋惜地說,“由於沒有地下排水管網,有的村道走不了了。”

著名的諾鄧村也未能幸免。這個出產火腿的古村,位於大理白族自治州雲龍縣諾鄧鎮,因《舌尖上的中國》而一夜成名。作為雲南最古老的村邑名稱,諾鄧在大山深處已經存在了上千年,至今仍集中保存著由民居、廟宇、鹽井、衙門、驿路等組成的明清人文建築群落。

然而,記者在諾鄧村看到,有的老房子土坯牆開裂,有的已經傾斜。康熙年間所建的龍王廟,院牆殘缺不全。雲龍縣旅游產業發展領導組辦公室主任楊希元說,“2000年,村裡還有130多個明清民居院落,如今只剩下106個了,13年間消失了20多個。”部分民間收藏已經流失,一些傳統文化形態也正在消失。

雲南省住房和城鄉建設廳在《關於全省傳統村落保護傳承和利用工作的情況報告》中坦言,絕大多數傳統村落尚未編制保護發展專項規劃,普遍存在保護管理措施薄弱、交通條件較差、設施建設不完善等現實問題。而雪上加霜的是,保護資金投入力度不足和籌集渠道單一,更加快了傳統村落的消亡速度。

- 上一頁:陳志華:一生只為古村落

- 下一頁:樂安加大力度保護開發流坑古村