百年老屋抱殘守缺 一代宗師李叔同故居不成樣

日期:2016/12/14 20:39:41 編輯:古建築紀錄

百年老屋已殘破不堪

故居是重點文物保護單位

中新網天津7月31日消息:一代宗師李叔同位於天津市河北區一條名叫糧店後街的故居,由於缺乏必要的維護和投入,這座有150多年歷史的清代建築多年來一直破爛不堪,而且日甚一日。

據此間每日新報報道,故居全部是磚木結構,曾於1986年、1990年先後被確定為市、區級重點文物保護單位。由於歷史原因,院內居住的20多戶居民始終沒有搬遷出去,有的還將原建築結構拆改,許多建築構件遭到破壞,院內一片雜亂,近一兩年,不斷有外地、台港澳及國外人士懷著崇敬的心情慕名而至,但都頗感失望。

這種現狀已引起社會各方面的普遍關注,天津市政協委員馮幸雲,還在今年的“兩會”上將此作為提案,得到有關部門的高度重視,現已著手准備對其進行重新修復和建設。

百年故居成了“大雜院”

河北區糧店後街60號院門口的牆壁上,“李叔同故居”的碑牌清晰地告訴人們它有別於其他民宅。可是這個院落的格局已經失去了往日的模樣。

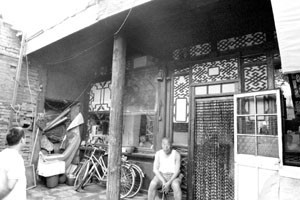

簡陋、低矮的院門,殘裂、斑駁的門楣。從門外向院內張望,映入眼簾的竟是一間破爛低矮的小平房,倒是它依傍的那面青磚老牆,雖已牆皮剝落,磚石侵蝕、風化,倒顯露出幾分歷史感,不過等轉到正面一看,昔日的大屋已分隔成一家一戶,只空留一面牆。院子裡橫七豎八地晾著衣物、拖把之類的現代生活用品,高低不平的屋瓦間,長滿了生命力頑強的野草,屋前的臨建小房存放著雜物———很顯然,這裡現在已是個大雜院了。其實這個院落,以前的布局應該有南北房各3間,東西房各5間,但從目前的狀況看,院內到處堆積的雜物和私搭亂蓋的小房,已不可求證了。正失望間,忽然抬頭望見,隔院竟還有雕梁畫棟,可惜從側門進去一看,這間碩果僅存的老屋,也已被煙火熏染成了民居,門前一位老大爺正悠閒地搖著蒲扇。僅從梁柱、窗框的樣式看,還隱約透出昔日院宅幽雅的痕跡。

整個李叔同故居,現已“龜裂”成為三部分,昔日“田”字形格局已蕩然無存。如果不是聽居民介紹,記者還真不知道這破爛不堪的房子就是名滿天下的李叔同故居。

新聞背景:李叔同故居位於現在的天津市河北區糧店後街60號院,他在1912年去上海之前,大部分時間是在這座宅院裡度過的。當初這裡共占地兩畝,房間60余間。整個建築沿街而建,坐西朝東,大門為“虎座”門樓,門楣上有極為精細的“百獸圖”镂刻磚雕,牆壁磨磚對縫。迎面為刻磚影壁,門樓右側為廳房,前四合院有兩個磚砌垂花門,有南北房各3間,東西房各5間,前臉均為雕有“漁樵耕讀”的木結構裝飾。在大四合院右側,原有一個小院名“意園”,建有籐蘿架,四周用竹籬圍起。意園有一間西屋,是李叔同從日本留學回國後改建的,稱“洋房”,李叔同在天津任教時,就是在這裡讀書、習字、作畫和接待友人的。東屋稱“中書房”,藏有線裝古版書5000余冊。

李叔同,天津人,原籍浙江平湖。1880年農歷九月二十日出生於地藏庵陸家胡同2號,不久遷此。1910年學成重返故裡,在宅院內修建一西式書房,取名“意園”,以示一展宏圖的意願。將西洋繪畫、音樂、話劇等藝術引入國內,並曾著有《李廬寺種》、《李廬印譜》等,為中國近代文化藝術發展做出卓著貢獻。1942年10月13日於福建泉州圓寂。(記者鄭東紅)

熱門文章

熱門圖文