古城因老街坊改造而幽雅

日期:2016/12/13 19:14:50 編輯:古建築紀錄

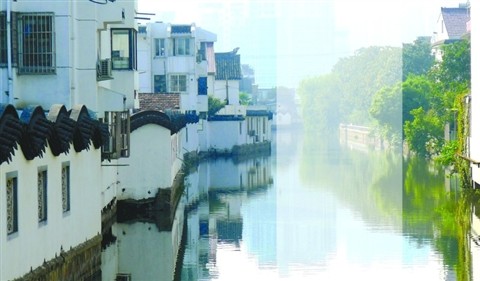

老街坊是蘇州古城發展的獨特資源,老街坊內蘇州傳統民居是蘇州古城的底色,粉牆黛瓦的色調、樸素淡雅的建築風格是蘇州古城的特色。保護好大量傳統的民居,使居民仍能舒適的居住在其中,是蘇州古城風貌得以保存和延續的一個關鍵。

專家認為,老街坊保護更新規劃不是終極保護,而是引導街區永續發展的開始。1994年本報創刊後就對本市的老街坊改造進行了報道。

據了解,在上個世紀80年代“點、線、面”保護更新工作的基礎上,1995年11月第一批三個街坊的改造試點正式啟動,分別由平江、金阊、滄浪三個區選擇10號(裝駕橋巷地區)、16號(三茅觀巷地區)、37號(定慧寺巷地區)街坊作為試點。街坊修建性詳細規劃反復論證,並多次赴京匯報,請建設部專家把關,在總結以往全面保護古城經驗的基礎上,制定了街坊保護“重點保護,合理保留,普遍改善,局部改造”的十六字方針。經過三年多的努力,試點街坊初見成效,既保護了古城街坊的傳統風貌,居住環境、市政、道路狀況也大為改觀。

近年來,蘇州古城一直在力圖解決古舊住宅與現代生活之間的矛盾。隨著古城周邊的新城的開發,大量的蘇州市民遷居至新的居住小區,從而古城內的居民數量也得以控制。這些年來,幽雅的蘇州古城隨著一個個老街坊的成功改造而越發的迷人。

保護環古城風貌還原水秀蘇州

魏小芸 供圖/王建中

2002年5月24日,蘇州環古城風貌保護工程在南門路正式啟動……

2003年7月28日,一期工程竣工,二期工程同期開始……

2004年6月26日,環古城風貌保護工程二期告竣,蘇州古城如畫卷般展開在世人面前……

現在的蘇州古城區內道路通達,護城河一帶水碧林青,沿線歷史遺跡保護到位,宛如佩在蘇城身上的一條“綠色項鏈”。市民既可乘游船繞城環行,體驗悠游古樸的蘇氏水城生活,也可驅車自駕,在周邊的商業城中感受現代蘇州節奏。而十年前,古城區風貌如何?護城河一帶又是怎樣的景觀?這些只能在報紙等資料中找尋了。

環古城風貌保護工程范圍是沿長約15.3公裡的護城河,內側100米,外側150米,總用地面積約391.4公頃。工程分3年實施,到2004年底基本建成,定位是綠色項鏈、黃金游線、交通走廊以及防洪屏障。從2002年動工起,晚報便用文字與鏡頭追尋這一歷史性大工程建設,串起古城風貌保護的歷史線條。11年前的環古城河道是姑蘇城背面,到處是破舊的廠房、倉庫、碼頭,貨船嘈雜不僅讓河道壓力山大,也讓河邊居民苦不堪言。一期工程主打周邊道路改造,實現了古城道路東、西、南三線貫通,打造出一條綠色交通走廊; 同時將護城河由嘈雜的貨運航線變成了專供游船行駛的水上游航線。二期工程對環古城的東、北、西三線景觀進行了獨特設計,形成了龍蟠水陸、江海揚華、舊城堞影、耦園橹聲等知名景點,還因地制宜地融入古典元素,重建了高低不一、或殘或缺的歷史城牆。

兩年的建設讓環古城道路實現全線貫通,繞城的路面道路、橋梁、地下通道或重建或拓寬,銜接暢通無阻。而周邊的停車場、商業設施、演藝中心齊備,在古色古香的歷史畫卷中穿插著點滴新鮮元素,也展示了蘇州向現代邁進的步伐。

熱門文章

熱門圖文