巍山古城長春洞

日期:2016/12/14 17:23:54 編輯:古建築紀錄

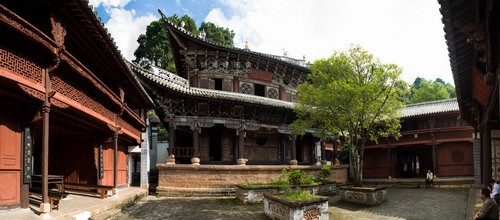

長春洞位於中國歷史文化名城巍山古城城南十三公裡處的巍寶山西麓,始建於清代乾隆四十四年(1779年),建成於清道光至光緒年間。據《長春洞長住田碑記》和大殿“中梁題記”載:“清乾隆四十四年,道人李法紀、楊法蔭自昆陽來,見此山環水抱,風景清幽,便在此購置山地建蓋茅廬,刀耕火種數年至清嘉慶四年(1799年)始建大殿、前殿和山門。清道光至鹹豐年間,道人楊陽慧改大殿為轉閣,光緒年間,道人楊老七、張乾用等人增修兩廂、花園等,遍植花木”始成現今之規模。

長春洞的外觀布局獨特,平面布局為一個規整的道家“八卦圖”,依次由山門、前殿、大殿、廂房和花園等組成。整個建築結構嚴謹,樣式新穎,建築和雕刻工藝十分精湛。以山門、前殿和大殿的建築工藝為其代表。大殿的隔扇門雕刻著“八仙過海”和花卉、鳥獸圖等,大都采用高浮雕和镂空手法,形象逼真、活靈活現。大殿的明間壁板上雕刻著“玉兔搗藥”、“金雞啼曉”和“宇宙萬物圖”,分別代表日、月、宇宙,象征日月同心,滋生萬物。大殿的天棚板中間有一邊長35厘米的八角形藻井,井內一條蟠龍盤曲其中,堪稱雕刻工藝的珍品。院內兩廂樓房裝飾雕刻甚多,其左右廂房的次間各有二扇圓窗尤為考究,每扇圓窗皆作菱花窗式,中心為六十九幅圖案,皆為鳥、獸、花卉、博古等,其形態各異,表現出雕刻者高超的工藝水平和豐富的想象力。

長春洞大殿的天棚、四面壁板和觀內的諸多庭院、門廊、通道、亭台的裙板上都有保存了大量的木板壁畫,題材有“天宮道教諸神”、“八仙過海”、“三國故事”、“二十四孝”,以及山水、花鳥、人物等,藝術手法多樣。在建築的彩繪上,其圖案布局采用傳統的“三廷”式劃分之法,即中間一廷為枋心部份,兩側為藻頭部分,藻頭用如意紋圖案,枋心繪織錦、雲紋、海水紋,具有濃郁的地方特點。斗拱、平板枋、雀替、穿插枋等構件繪青綠彩繪,色調典雅,圖案秀美。在大殿天花上保留清道光年間繪制的道教壁畫五十五幅,兩山下裙和前檐隔扇門、窗上雕刻並繪制二十四孝圖及山水人物圖,雕工精細,色彩绮麗,保存較為完好,在古建木構中獨樹一幟。長春洞建築繪畫技法成熟,木雕紋飾精細,反映了古代技師高超的藝術功底和對自己技法的充分自信,色調上大膽運用紅、黃、橙、粉等暖色,與古代官式建築的冷色調形成鮮明對比,具有較高的歷史和藝術價值。

綜觀長春洞古建築群,不僅在平面布局上采用了道家“太極(八卦圖)”的方式,突出了道家思想的神秘性,其建築更是使用高低、大小、方向等若干對比手法,顯得既莊嚴又活潑。在彩繪、雕刻、繪畫上,既有濃郁的地方特色,又融進了漢式建築的彩繪、雕刻和繪畫藝術。在這些彩繪、雕刻和繪畫上,其內容豐富多彩,形象逼真傳神,是雲南乃至全國道教建築的代表作之一。2006年5月,長春洞古建築群被國務院核定公布為全國重點文物保護單位。

- 上一頁:下梅古村:庭院深深 美人靠上曬太陽

- 下一頁:東山雕花樓古樓新看頭