可借鑒的英遺產保護工作營

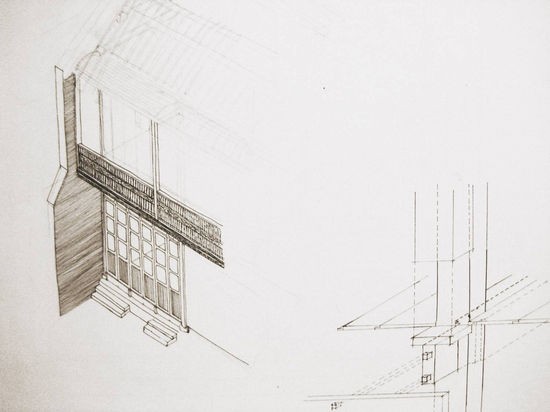

日期:2016/12/14 20:37:11 編輯:古建築紀錄 在同裡進行志願工作時,一位英國劍橋大學二年級學生繪制的老建築圖片。

在同裡進行志願工作時,一位英國劍橋大學二年級學生繪制的老建築圖片。 8月28日,是2012中國遺產保護工作營的志願者們在江蘇同裡工作的最後一天。和前十天在古鎮東溪街上的古宅慶善堂裡卸瓦、學木工、整理、修復不同,當天早上,19名來自中英兩國的志願者在同裡河邊的一處咖啡館裡,通過展示兩國不同的遺產保護案例,傾聽來自異國的遺產保護經驗。

今年是中國遺產保護工作營開辦的第二年,在去年和法國著名遺產保護志願者工作營聯盟REMPART合作進行平遙營和蘇州營的基礎上,今年營地擴展到了三處,新增加的同裡營由阮儀三城市保護基金會和英國最大的民間遺產保護組織國家信托(National Trust)合作發起。除了在一起修復同裡東溪街上的老宅,這個有著100多年歷史的英國民間遺產保護組織,也為中國的遺產保護提供了新的借鑒。

案例分享:牛津、香港、上海相映照

作為和英國近代遺產保護同步的百年組織,國家信托在1905年被英國政府從法律上賦予了為了英國人民的利益保管英國歷史自然遺產的權力,像英劇《唐頓莊園》中那樣的建築,國家信托保管的有350幢。除了每年來自360萬會員的1.22億英鎊(約合人民幣12.33億元)收入之外,國家信托還可以在不破壞土地和建築的情況下,通過各種經營形式獲得收入。

事實上,信托本身不是一種慈善行為,但在英國,這樣獨立於政府之外的遺產托管卻成為一種頗為主流的遺產保護的方式,除了致力於修復之外,還承擔了對老建築改造的責任。英國志願者、牛津保護信托的Jacquie介紹了他們對於牛津城堡的成功改造——這處有著近千年歷史的所在,曾經在英國內戰後被作為牛津城的監獄。在1996年,將最後的6名囚徒轉移之後,古堡的改造被提上日程,當地政府將這塊土地買下來,和牛津保護信托合作實施改造。改造的難度一方面來自建築的原有功能設計——監獄,另一方面則是需要協調公眾、公共部門、私人和商業的各方面訴求。最後,這處老建築於2006年成功變身,一半是保留完整的監獄,另一半則是五星級酒店,裡面最貴的一個房間是原樣保留的監獄。為期近十年的改造更是讓牛津城堡成為了聚集媒體、社區和居民目光的公共事件。

對於老建築的改造更新在世界各地都是熱議話題。來自香港的志願者就展示了正在改造中的香港維多利亞監獄的未來圖景——藝術園區、綠化廣場、商業店鋪;而來自上海的志願者則貢獻出從80年前的上海工部局宰牲場變身綜合商業地標1933老場坊的上海案例。

三者互相映照出三地遺產保護途徑的相異和目標的相同。

理念差異:英國人的工作假日,法國人的工作營

不同國家、不同機構對於遺產保護志願者的不同組織方式也為國內類似的民間志願者團體提供了借鑒。

在英國,國家信托每年都會組織幾季在不同地點召開的志願者工作營,但是他們將工作營稱為“工作假日”(working holiday),勞動修復的內容人人相同,但是因為是假日,所以參加的志願者可以自行選擇價格不同的住宿標准,組織者對此也有自己商業上的考量。這樣的設置方式和法國REMPART遺產保護志願者工作營聯盟的理念頗有沖撞之處,因為在法國人看來,勞動和修復本身是最重要的部分,其“工作營”(working camp)的理念也凸顯了這一點,並不講究住宿的等級,勞動中人人平等。此外,兩者在資金來源和人員構成上也截然不同,國家信托資金龐大、全職人員超過5000人;而REMPART則靠政府的撥款和會員的會費支撐,專職人員只有15人。

中國城市遺產保護工作營的組織者更傾向於以“工作營”這一相對更加純粹的理念來組織年輕人為中國的遺產保護出力。這樣的理念,也正吸引越來越多的“同道者”。同裡營的英國領隊就是去年參加平遙古廟修復的英國劍橋建築系的學生James。在今年和去年的工作營都擔任領隊的同濟大學朱曉明副教授總結說:“工作營的理想狀態是在一個有趣的地方一群有趣的人對著一幢有趣的房子做有趣的事情。但要保證這四個有趣,並不是一件容易的事情,最基本的還是要對志願者這個身份本身有同一的理解。”

熱門文章

熱門圖文