京“神秘圖書館”被喻最美:坐落山溝 藏書萬冊

日期:2016/12/13 23:12:36 編輯:古建築紀錄

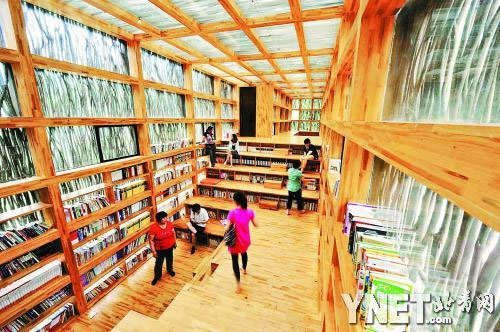

“京城最美圖書館,懷柔的山野之中,光線柔和,坐著的都是愛書的男女……” 近日,微博上廣泛轉發一個神秘的圖書館,它坐落在山溝,建築風格前衛,整個書屋的外觀被柴禾覆蓋,與周圍環境自然融合。

近日,記者走進大山,實地探訪這座書屋。更令人驚奇的是,這裡完全是公益性質,無論是村民還是游客都可以隨意進出閱覽,不少人寧願驅車兩小時,只為一睹這座“最美圖書館”真容。

不過讓人憂心的是,價值百萬的公益書屋直接交給了當地村委會管理,書屋目前尚無任何維護經費,開門9個月還未通水電,連管理員也是由兩位農村大姐義務擔當。很多去過的游客都擔心,這樣一個書屋,還能夠維持多久?

【探訪】微博傳山中有神秘圖書館

4.5萬根柴禾搭成籬苑書屋

遠離喧囂的北京城2個小時車程,在懷柔區雁棲鎮交界河村,真的有這樣一處“世外桃源”。在接連路過幾個知名山莊和度假村後,盤山公路越來越蜿蜒,車輛也明顯變少。順著“交界河村”的路標向右一轉,便走進一個普通的京郊山村。

如果是第一次來到村裡,很難一下找到書屋。向著村民聚居區的另一個方向,經過一條兩邊開滿金黃色太陽花的小路,順著水向右一拐,表面覆滿了柴禾的“籬苑書屋”出現在眼前。書屋背山面水,屋前的流水中生長著高大的蘆棒,周圍用小石子鋪路,走過木板鋪成的棧道,便到了書屋跟前。

剛走進書屋,還沒看到全貌,就能聞到撲面而來的松木的清香味兒,聽到一些低聲的談話。在玄關的台階前,整齊地擺了十幾雙大大小小的鞋子,正有人在這兒看書。脫鞋走上台階,眼前就是書的世界。

整個書屋約有170平方米,樓梯亦是書架,書籍整整齊齊地擺放在台階下方和窗台上,隨手拿一本書,隨處坐下來就可以閱讀。書屋中沒有一件家具,整個空間也沒有隔斷,只由樓梯構成高低層次,兩邊還有兩個相對獨立,可以圍坐的空間,供人喝茶、討論。

圖書隨便翻閱一天接待數百人

村民單秀芹告訴記者,修建這個書屋用了4.5萬根洋槐、桑木等十多種樹木的柴禾棒,都是在周圍大山裡撿來經過修剪而成的。記者看到,因為有了這些柴禾的覆蓋,整個空間雖然沒有任何照明,但亮度被調節得正好,既不曬也不昏暗,營造出了寧靜的氣息。打開窗,山風透過柴禾間的空隙吹進來,沒有空調室內卻非常涼爽。

別看面積不大,裡面藏了各種類型的1萬余冊圖書。記者看到,這裡既有時下流行的暢銷書,也有養生類的、歷史類的、傳記類的圖書,還有少部分音樂、美術書籍。“這些書有大學、出版社、基金會、區縣圖書館捐贈的,也有游客來看書帶幾本來放在這兒的,現在我們不為書源發愁。”單大姐說。

籬苑書屋隨意進出,書隨意翻閱,但不能帶走。室內還為怕涼的人准備了坐墊。單秀芹介紹,書屋目前只在周六周日開放,平時如果村民要看書,可以隨時給她打電話,她來開門。人多的時候一天要接待兩三百位游客。

驅車三小時游客只為來“養心”

在書屋的一個角落,一對年輕夫婦帶著4歲的兒子已經在這裡待了兩天。爸爸正在看《成吉思汗》,媽媽也窩在角落裡安靜地閱讀,孩子則閒不住,看一會兒書,四處玩一會兒。

“我們是昨天上午在微博上看見書屋的,當時就放下手裡的東西,開了3個小時車到這兒的。”爸爸崔毅告訴記者。昨天,他們一路找一路打聽地到了書屋,看了一個下午書後,臨時決定住在村裡,第二天再來。“我就是喜歡這裡的空氣,耳朵裡沒有汽車喇叭聲,只有蟬鳴,看一本書,和家裡人安安靜靜待兩天,我就想要這樣的生活。”年輕的媽媽說。

另一邊,幾個女孩正忙著以書屋為背景互相拍照。“我打算最近在村裡租個小院住一周,白天看書,晚上閒逛,好好養心之後再回城裡打拼。”一個女孩說,“在城市的環境裡怎樣都不能覺得心靜,在這兒我找到這種感覺了。”

【隱憂】書屋目前無維護經費

價值百萬公益書屋交給了村委會

交界河村村支書石萬泉告訴記者,書屋是由著名建築設計師李曉東設計建造的。2010年10月,他來交界河村探友,被周圍安靜秀美的風景吸引,於是產生為該村設計並捐建書屋的想法。李曉東走遍村裡的每個角落為圖書館選址,香港陸謙受信托基金和清華大學教育基金會出資百萬,眾多海外華僑出資捐書,書屋於去年10月13日正式開門迎客。

書屋建成後,由村委會接管,完全用作公益用途,無論是村民還是游客,進屋看書都不收取任何費用。但令村委會苦惱的是,書屋雖然建成,也受到村民和游客的喜愛,但目前周邊沒有任何配套設施,維護費用也還沒有著落。

因尚未通水電冬天無法開放

來過書屋的人都知道,這裡沒水,沒電,下午四五點鐘太陽偏西就要關門了。

“村裡的電線桿離這兒有百十米,最近的水管離這兒四五百米,如果要為書屋通上水電,要刨地埋管,我們初步算了一下,連工帶料得幾十萬元。” 石萬泉說,“現在距離書屋開門已經9個月了,但光冬天就歇了好幾個月,這裡沒電,沒法安空調、暖氣,夏天雖然不熱,但冬天非常冷,屋裡待不住人。”

此外,這座書屋沒有衛生間,游客如廁要到後面的旱廁,很多城裡人不習慣。

兩位農村大姐義務做管理員

昨天,書屋裡,村民王福英和單秀芹兩位大姐在這裡看著。她們赤著腳站在地上,一會兒擺一擺書,一會兒拿著抹布擦擦這兒抹抹那兒,抽空還要把飛進屋裡的飛蟲趕出去。

中午11點30分,還有五六個人在屋裡看書,單大姐提高音量對屋裡人說:“該休息了,下午再來看吧!”人們便開始收拾東西准備離開。石萬泉說,這兩位大姐都是義務來看屋,中午還要回家吃飯休息。現在只能保證周末開門,管理員平時不能隨時待在書屋,村民有需要只能隨時打電話叫單大姐來開門。

單大姐說,她們來這兒完全屬於幫忙,平時家務事、農活還要做,沒法全職放在書屋上。如果趕上哪天家裡有事,只能臨時找別人來替。

“如果有專門的資金為管理員發工資,我們就可以每天開放,也能帶動村裡就業。”石萬泉說。