桂邊第一雄關:友誼關的前世今生

日期:2016/12/13 23:24:51 編輯:古建築紀錄在廣西憑祥市中越邊境的群山上,曾經有一座用城牆、炮台、關隘、棧道等組成的軍事防御設施,長達數百裡。它有著一個彪悍的名字:連城要塞。這座要塞的起點,就是一座有兩千年歷史的關隘:鎮南關。

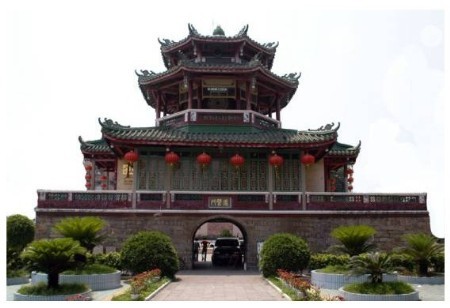

在一個雨後的下午,筆者來到這座古老的關隘。站在關樓上,環顧四周群山、炮台、關前關後的法式樓房……這裡早已沒有了旌旗林立,沒有了鼓角爭鳴,但當你觸摸到那防御垛牆以及靜默的炮台時,馮子材和孫中山的身影似乎剛剛離去,山上叢林裡隆隆的炮聲也似乎仍在耳邊環繞……

鎮南關

“鎮南關,關鎮南”

南疆商貿重鎮的前世

鎮南關之所以建在廣西邊鎮憑祥,很大一部分原因取決於這座南疆重鎮的地理位置。建關的首要目的,是為了戰防。

《廣西通志稿》記載:在漢代,統治者選擇郁林郡雍雞縣(今憑祥市和龍州縣城及上金一帶)設置了雍雞關,以鎮南方。這也是鎮南關最初的雛形。

隨著時間的推移,這裡的關名不斷更改,先後改為雞陵關、界首關等等。到了明王朝時期的1539年,由於“安南國頭目莫方瀛遺使臣阮文泰等奉命詣鎮南關請降”,皇帝才將這裡命名為鎮南關,以示明王朝平復了南方。而“鎮南關,關鎮南”的童謠,也從此在當地流傳。

也就是從這個時候開始,鎮南關成為了廣西邊境的商貿重地。因為憑祥與越南山水相連,當時的中越陸上貿易通道主要有兩條:一條是從雲南的開化府(今文山縣)進入越南;另一條則是從廣西的龍州、寧明出憑祥的鎮南關後進入越南諒山、高平。毫無疑問,鎮南關就此成為中越邊境貿易的集散地。

到了清代,鎮南關貿易進入了巅峰時期,尤其在雍正1729年“大開洋禁”後,西歐近代工業品從越南流入憑樣,中國商品也經憑樣出口東南亞。至今,我們仍能從當地老人口中聽到當年的繁盛鼎沸,走在憑祥炎熱而狹窄的街道上,也隨時都可見到頭戴草帽、面龐黝黑的越南人,他們或兜售越南土特產,或者搶購中國物美價廉的日用品。當地居住著的壯、漢、瑤、侗、苗等民族的中國人,他們常以槟榔和五色飯這些當地特色,招待“山那邊”過來的客人……

萬人墳上悼英雄

老將馮子材的百年一憾

登上鎮南關樓,石階一側,是始建於明代洪武年間的垛牆,像一列固執的老兵,默默地挺立在邊關山脊上。停下遠眺,中越兩國的關口歷歷在目,而資料告訴我,離我腳下不遠的那片青松翠柏覆蓋的地方,就是中法戰爭所留下的萬人墳。

鎮南關

或許是清代鎮南關的富裕引來了白眼狼。到了清光緒年間,敵人從鎮南關的山那頭——越南殺過來了。1883年,法國占領越南後,對中國的廣西和雲南虎視眈眈。很快,法軍偷襲攻占鎮南關,盡管隨後因兵力不足、補給困難而退至文淵(今越南同登)、諒山,但退走時,侵略者炸毀了鎮南關古關牆,並在旁邊豎立起一塊中文木牌,上寫“廣西門戶已不存在”。

當時滿清派來的鎮南關繼任守將是已告病還鄉的馮子材。這位臨危受命的古稀老將,以“捐軀赴國難,視死忽如歸”的決心和氣概,只帶著一口紅漆棺材和兩個兒子便奔赴鎮南關前線。

在鎮南關前巡視防務,馮子材決定將軍營移進關內距關樓八裡處的關前隘。他料定,這裡的東嶺炮台是敵軍進犯的必由之路,便於此連夜構築了一道土石長牆,並在緊要處建堡壘,布置兵力,積極備戰。

歷史是如此記載的:1885年3月23日,法軍統帥尼格裡率領主力三千多人,配備了三個炮隊向鎮南關攻擊。一時間炮聲震谷,槍彈雨集,長牆幾乎被突破,形勢萬分危急。在這千鈞一發的緊要關頭,馮子材高呼:“再讓法軍入關,有何面見粵人!”,隨後他以帕包頭,腳穿草鞋,手持大刀,親率守軍殺出長牆,大破法軍。數天後,士氣大振的中國軍隊發動反擊總攻。接連收復文淵、諒山、長慶等地,殲滅法軍2000多人,取得了震驚中外的鎮南關大捷。

不過,鎮南關大捷雖然讓法國戰敗,法國茹費理內閣倒台,但最後的結果竟然是清廷向戰敗的法國求和,落下一個“中國不敗而敗,法國不勝而勝”的怪談。這也讓本次戰爭成為老將馮子材的百年憾事。當時,當時,全國不少地方通電譴議和。一些愛國人士把清廷退兵令,比作南宋岳家軍從朱仙鎮退兵的金牌诏。有的還賦詩填詞,抒發悲憤:“不使黃龍成痛飲,古今一轍使人哀……”

鎮南關下還有一座風情獨具的法式小樓,那是當年鎮南關對訊署(中發戰爭之後中發法雙方在桂越邊境成立的機構,專門負責處理邊境的外交事務和維持邊境治安的機構)的辦公樓。

我對那小樓多看了幾眼,卻覺得它的殖民色彩特別刺眼。而當地人則告訴我,要看這樣的樓到越南看吧,到處都是——法式建築已經成了越南鄉村公路邊的建築模式,建築有新有舊,卻都延續著同一種風格與色彩,讓人不得不承認殖民文化的深遠影響力……

連城要塞起點

“邊防連營300裡,烏鴉飛不過,老鼠鑽不進”

中法戰爭後的鎮南關迎來了一次擴建,這一次,它已不僅僅是一座關隘這麼簡單。它與馮子材的繼任者,抗法名將蘇元春督辦修建的連城要塞聯系起來,獲得了一個霸氣的稱謂:連城要塞。

1886年初,蘇元春在得到清政府撥付的第一批10萬兩白銀後,便率員從鎮南關至龍州,沿著中越邊界勘察,攀山越嶺,選定連城走向和炮台地點。同時,他親任邊防督辦和中法勘界委員會中方首席代表,與越方合作,開展了兩年多勘界工作並制作《中越分界圖》。

最後,蘇元春以鎮南關為起建立起一座以憑祥市鎮南關、平而關至龍州縣水口關(包括寧明、大新邊境古城牆和古炮台)的長達數百裡的軍事防御設施。他在連城沿線險要的地方築130多座炮台,設18關卡、64處隘口,將原本設於柳州的邊防軍務重心南移到中越邊境,此後十多年對法軍起到震懾作用,不敢進犯。

經過100多年的滄桑歲月,連城要塞城牆和炮座炮台塌落甚多,大小炮多數散失。從此鎮南關遙望這連城要塞,遠看似巨龍,氣勢雄偉,橫亘在邊境數百裡的群山上,與祖國南疆國門第一路——南友高速公路相交匯,讓人不由得回想起數百年前商貿繁盛的景象。

一位老人還告訴我,鎮南關當地人提到蘇元春將軍,無不豎起大拇指。為爭取龍州金龍峒七隘三村的回歸,蘇元春斗智斗勇,做了很多保衛國土的好事。“法國人當時在龍州開辟了通商口岸,建商業區和領事館,蘇將軍則針鋒相對地在小連城、公母山上築炮台,炮口直指他們。甚至堅決不許法國人進入連城,法國人只能啞巴吃黃連有苦說不出。”甚至,這位老人還唱起了當地民謠:“邊防連營300裡,烏鴉飛不過,老鼠鑽不進……”

金雞山古炮台

百年難發言的中國“炮王”

令人惋惜的是,蘇元春戍邊19年,其中11年都在不遺余力建設連城要塞。然而,無能的清政府卻在光緒二十七年(公元1903年)將蘇元春無端處罪,充軍新疆,最後客死他鄉。現今,人們只能走上鎮南關旁的金雞山,緬懷這位當年的抗法名將。

金雞山古炮台

海拔596米的金雞山位於鎮南關西側,原名右輔山、石山頂,舊名梅梨嶺。由於這裡現駐有中國邊防軍隊,只能按照旅游標示行進。經過駐軍崗哨的指引,得知蘇元春當年主持修建的三座炮台中,鎮中、鎮南炮台由於處在軍事禁區,不得參觀,只有鎮北炮台才可以上去。

鎮北炮台上,當年屯兵的地道式通道還在,出了地道,便是金雞山的懸崖邊緣,一尊德國產克虜伯大炮昂首挺胸地盤踞在那裡。在那個時候,這種大炮堪稱“炮王”——口徑120毫米,射程達25公裡,這種大炮清政府從德國分批購置了不少,安置在沿海或邊境最重要的軍事駐地。而鎮南關築炮台所用的青磚、石塊,全靠人力完成。僅將大炮從山底運至山頂就花費9個月時間,整個工程延續10年之久。

從當地駐軍口中,我聽到了一個頗具諷刺意味的故事:安裝在鎮南炮台的巨炮,首發試射,彈丸居然卡在炮膛中——彈丸卡在口,百年難發言,這門大炮就此報廢,炮台也成了空擺設。而其他大炮自架設起來後,也從來沒有對越南境內虎視眈眈的法軍開過火。倒是在孫中山領導的鎮南關起義中,炮台被起義軍占領,孫中山親自掉轉炮口,向清軍猛轟,留下一段“傾覆滿清,建立民國”的革命傳奇……