漕運通濟小燕京 運河古鎮是通州

日期:2016/12/13 22:37:43 編輯:古建築紀錄

■編者按:

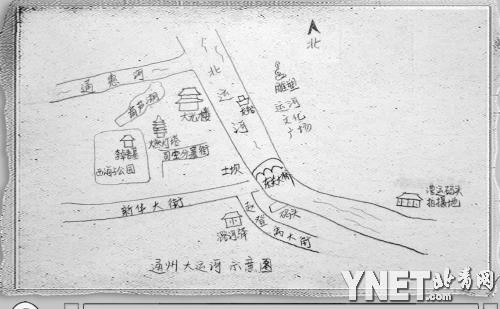

京杭大運河的七個河段,其最北一段北京至通州稱通惠河,第二段通州至天津段為北運河。通惠河與北運河的交錯點在通州,同時通州還是潮白河、溫榆河、小中河、減河四條河流的交匯處。通州的地理位置非常重要,是南下江南、北通邊塞的水陸要沖,西漢時取“水路陸路交通便利”之意,將這裡稱為“路縣”。金朝建中都於北京後,因所有入京的漕運糧船都要經過這裡,就取“漕運通濟之義”,將這裡命名為“通州”。由此,通州成為中國漕運的重鎮,開始了它“萬船朝宗”的輝煌歷史。

運河遺跡何處尋 一支塔影認通州

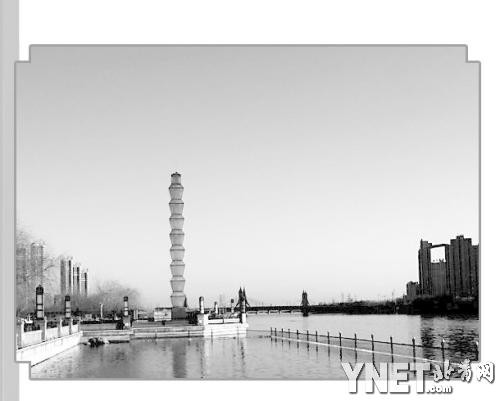

■塔影巍巍映水中,長寄旅人客思深

我來通州尋找運河的遺跡,首先從燃燈塔開始。燃燈塔建在大運河西岸,有人說它是給運河上往來船只指路的燈塔,也有人說燃燈塔是通州的標志,而我更認為燃燈塔是大運河的心靈家園。

在通州乃至全京城可以用家喻戶曉來形容這座燃燈塔,來通州如果不看燃燈塔等於虛度此行。我到通州尋訪這座古塔,不只是為了一睹芳容,更是為了尋找與運河有關的古詩“意境”。清朝王維珍在其《古塔凌雲》詩中有雲“雲光水色潞河秋,滿徑槐花感舊游。無恙蒲帆新雨後,一支塔影認通州。”詩中給人們勾畫出一幅圖畫:南來的旅人,乘舟自杭州沿大運河來到京城,在臨近通州的運河上,遠遠地看到夕陽下,燃燈塔高大的身影映在靜靜的運河之上。看到燃燈塔的塔影,旅人知道通州到了,京城也就在不遠的地方。漕運艱辛,經歷了一路艱難險阻的漕運船工,臨近通州,望見燃燈塔的身影,他們平安押運漕糧抵達目的地,終於可以松口氣了,運河邊的燃燈塔曾經是多少運河人的心靈家園。也正因此“一支塔影認通州”成為通州和大運河的生動寫照。不僅如此,這句詩中也為人們描繪出一幅運河奇觀。據傳,每到夕陽西下之時,燃燈塔影,會垂映在數百米之外的大運河上。這種傳聞是真的嗎?這也是我此行的目的之一。

我從城裡來到通州,行前我查找到的資料介紹燃燈塔在西海子公園裡,到通州縣城,向通州人打聽燃燈塔的位置,才知道燃燈塔現在已經不在西海子公園內,而是在附近的三教廟裡。去尋找燃燈塔,通州人給我指路,讓我坐公交車在新華大街站下車,然後找到路北的吉祥路,順路往北走,再打聽人就行了。我從新華大街站下了公交車,按照路人的指點,很容易就找到了吉祥路,其實已經不用再向人打聽了,遠遠地就能夠看到燃燈塔高大的身影,朝著塔的方向走是不會有錯的。

現在新華大街正在改造,路北基本上已經夷為平地,所以附近的居民很少,走在路上靜靜地難得碰到行人。吉祥路的盡頭,路在這裡分出了岔道,往東去的路為司空分署街,往西就是西海子公園了。

■司空分署無遺蹤,只留街巷憶舊名

司空分署街東起北大街,西至吉祥路。此街在明代已形成,因街中部有明代設置的司空分署衙門而名。通州乃水陸要會,既可拱衛京師,又可通過大運河控制江南,從陸路還可扼住通往遼東的咽喉,因此通州城的戰略地位甚高,朝廷對於通州城的安全極為重視。

從地理環境而言,北運河在通州城之東收納白、榆、減諸河之水,每至夏秋之交雨量集中之時,洪水泛濫,常常沖毀堤岸,危及兩岸田莊和漕運的安全。通惠河上閘壩甚多,又需要隨時修繕。鑒於此種情況,明代在通州設置工部分署以修葺城池、堤岸、閘壩等工程。因西周管理工程部門名為司空,於是這處衙署遂名司空分署。隨著司空分署在此地建立,署前逐漸聚集居民,在此地形成東西向的街道,便是現在的司空分署街。

清朝滅亡後,司空分署不再設立,舊址設立縣立小學校,新中國成立後建為司空分署街小學。

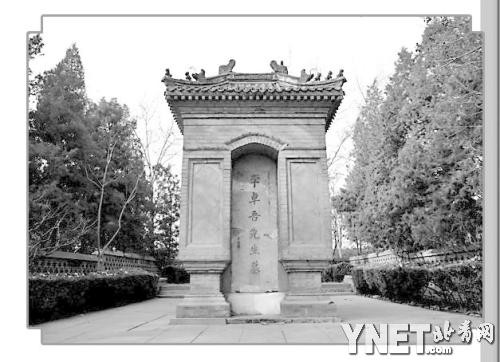

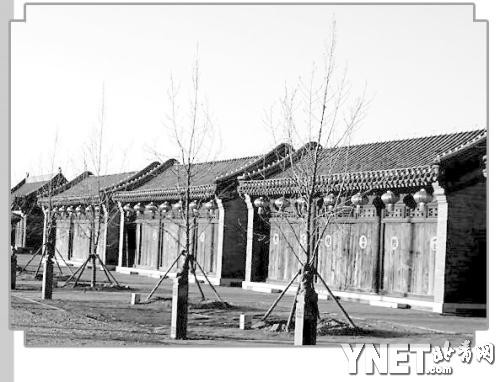

■禅寺悠深藏古塔,福澤民眾有神靈

司空分署街的北側,與之平行的是大成街,燃燈塔就坐落在大成街的三教廟中。所謂“三教廟”是今人取的名字,因這裡建有三座廟宇,即儒教的文廟、佛教的佑勝教寺和道教的紫清宮。這三座廟宇相距很近,呈倒“品”字形排列,文廟在正前方,紫清宮、佑勝教寺在文廟後面的東西兩側。

在大運河申遺進程中,文廟作為大運河重要的歷史遺跡進行了修復。文廟始建於元大德二年(1298年),比北京城內的孔廟還早建4年。文廟也是通州縣學所在地,是目前北京地區僅存的州縣級孔廟。走進文廟,孔子塑像迎面而立,令人肅然起敬。燃燈塔高大的身影屹立在廟堂之後,我朝著燃燈塔的方向而去,來到了文廟後面的佑勝教寺。佑勝教寺俗稱“塔庵”,著名的燃燈塔就在這座寺院裡。燃燈塔為十三層密檐式佛塔,系磚結構,平面八角形。塔身精美的雕刻吸引著我的目光,讓我為它歎為觀止。佑勝教寺是通州修建較早的古寺,修建年代應早於燃燈塔,據說建於北齊之時。歷史上佑勝教寺規模宏大,經歷代歲月,現佑勝教寺留有大光明殿和對面山門三間,並保存一個寫有“燃燈佛塔”字樣的大香爐和一棵古樹。

佑勝教寺東邊幾步之遙就是道教的紫清宮,紫清宮始建於明代中期,清光緒年間復建。紫清宮中供奉的是太上老君,卻俗稱紅孩兒廟,因殿堂壁上所繪的哪吒在傳說中可以呼風喚雨,每逢干旱,來此祈禱的老百姓絡繹不絕。

■八國聯軍毀衙署,元代鐵獅落凡塵

在三教寺的牆角無意間一尊鐵獅闖入我的眼簾。鐵獅蹲坐狀,鑄法細膩,栩栩如生,仔細看鐵獅的說明牌方知這座鐵獅可不一般,乃是元代戶部京畿都漕運使分司署大門外的鐵獅,是與大運河有關的文物,而且此獅還是北京現存最早最大鐵獅。戶部京畿都漕運使分司署是元代管理通惠河、壩河轉漕事宜的衙署,於元皇慶至順年間設置於通州城東北部臨近北運河處。衙署門前鐵獅原雄雌各一只,後來雄獅丟失,僅剩雌獅。清康熙八年(1669年)順天府通永道署設置於元代衙署舊址,康熙十五年(1676年)補鑄雄獅,將兩尊鐵獅置於道署門前。光緒二十六年(1900年)通永道署支持義和團反抗外國傳教士欺壓百姓和阻止八國聯軍入侵北京,結果道署被侵占通州的洋兵焚毀,唯有雌雄兩獅幸存。1964年,通州區第三中學設置於元代衙署舊址,鐵獅又復置於大門內甬道兩側。“文革”時期“紅衛兵”破四舊揮錘砸獅,清代補鑄的雄獅被毀,而元代所鑄的雌獅砸之不壞而得以保存。1984年因第三中學拆建,鐵獅遂輾轉於區文物管理所、區工會院內,現在鐵獅棲身於通州三教廟。望著眼前歷經磨難的鐵獅,不禁使人歎道:“昔日王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”。

■葫蘆湖是葫蘆頭,石壩碼頭留余思

我在前幾年出版的通州城區地圖上看到,燃燈塔的後身有一座湖泊名為葫蘆湖。葫蘆湖就是通惠河故道葫蘆頭,曾經建有大運河石壩碼頭。據通州人說當年葫蘆湖和燃燈塔都屬於西海子公園。

西海子公園是通州鼎鼎有名的公園,這座公園始建於1936年。通州舊城之北,東西有兩處湖泊,遼金元三代稱湖泊為海子。西海子靠舊城西城牆,其形成與修築燃燈塔有關,當時為增加塔基高度從旁取土,形成大坑,久之存水形成湖泊。西海子南北長約二百多米,東西為一百多米。1936年秋,偽冀東政府辟為“西海子風景區”。新中國成立後,建成西海子公園。西海子公園裡著名的人文景觀就是明代思想家李卓吾先生墓,此外再著名的就是西海子公園的“水”。西海子公園占地面積14公頃,其中水面近5公頃,曾經建成京郊第一座水上世界。

我走進西海子公園,只見葫蘆樣的湖水,占據了公園大半的面積。葫蘆湖不大,不長時間就可以轉完一圈。據老人說這座湖並不是葫蘆湖,而是明代的碧湖,葫蘆湖在西海子公園的北側,通州八景之“波分鳳沼”就源自那裡。通惠河水從太液池而來,太液池有鳳沼之稱,“波分鳳沼”東起葫蘆頭,即西海子公園北側的葫蘆湖,西止於西陂即現在的天橋灣西北處。鳳沼內水質清冽,每到夏天附近居民就在水中捉魚蝦,摸螃蟹。鳳沼內舊有水閘,上世紀50年代,一次發水將水閘沖壞,水漫鳳沼,從此美景不再。葫蘆頭曾經是一處開闊的水面,大運河的石壩碼頭有一座就建在這裡,南來的漕糧從漕船上卸下後,在這座碼頭裝上駁船,經通惠河向北京轉運。

碼頭街巷古驿站 危樓龍舟襯塔影

■碼頭漕糧轉運忙,驗糧樓前道辛苦

從南方不遠千裡而來的漕船到達通州,如同到達溫暖的家,碼頭是漕糧轉運和各類物資卸裝船只停靠河岸的主要設施。通州大運河碼頭眾多在全國是首屈一指。這是由於諸多自然原因造成,大運河的河口和河道經常淤塞,使得通航多有變化,因此造成大運河在通州一段北端的碼頭經常變移,形成了諸多碼頭。通州運河碼頭有磚石階狀式、土岸排樁式和自然河床跳板式三種。

在通州諸多碼頭中,最為著名的要數石壩碼頭和土壩碼頭。石壩與土壩碼頭建於明嘉靖七年(1528年),巡按直隸監察御史、巡倉御史吳仲,主持通惠河重修工程成功,並疏浚了白河。此次重修,吳仲將元代通惠河河口從張家灣北移到通州城,這樣通州城東便成為轉運漕糧的重地,並在通州城東,運河西岸建有兩座碼頭即石壩碼頭和土壩碼頭。

石壩碼頭設在通州城東北通惠河口以南,碼頭以條石築成,故稱石壩碼頭,簡稱石壩,俗稱北壩。碼頭順河長20丈,寬11丈,砌成180步台階,伸入河底。因這座碼頭在北運河北端,很多人認為此地標志著京杭大運河北段開端。南來的漕船在石壩碼頭卸糧、驗糧。在通惠河口南側的葫蘆頭東岸,與石壩碼頭配套而建有一座階式石壩,漕糧由此裝上駁船,經通惠河向北京轉運,這也是石壩碼頭的組成部分,卸糧碼頭在運河北端,裝糧碼頭在通惠河口南側,一卸一裝形成了石壩碼頭。土壩碼頭位於通州舊城東門外迤南的運河西岸,具體位置在東關大橋西側迤北的土壩街一帶,在前幾年出版的通州地圖上可以找到,這座碼頭主要是向通州皇倉轉運漕糧的碼頭。土壩碼頭非常簡陋,只是以排樁擋土岸,這樣既防河水沖刷改易,又便漕船靠岸卸糧。

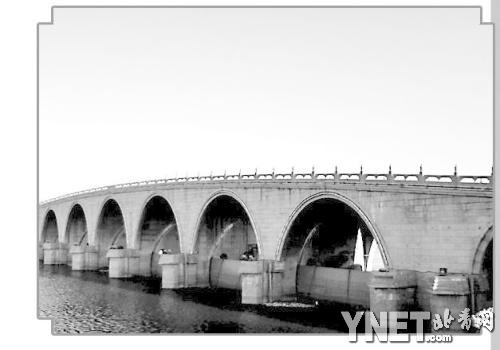

通州東關大橋曾是大運河上非常重要的水旱碼頭——東關碼頭。新中國成立初期,運河上還沒有東關大橋,過河要靠擺渡。那時候運河水量大,水面有300米寬,後來修建成東關大橋橫跨北運河,全長330米,使得“天塹變通途”。

除了漕運碼頭,通州城外還有民用碼頭。民用碼頭是商業碼頭,主要在東關大橋以南的運河西岸。明清時期為了保證漕糧運輸,商船不准與漕船爭路,都被攔在東關大橋以南的區域。商船數量巨大,因此在運河西岸形成了一段狹長達千米的碼頭群。

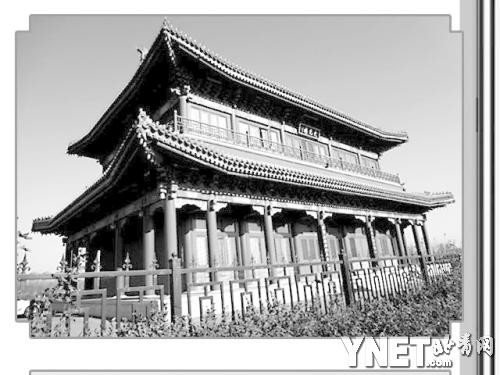

從東關大橋沿濱河路往北,遠遠地看到在運河西岸有一座仿古的建築,這就是大光樓。大光樓始建於明嘉靖七年(1528年),大光樓取卦爻“自上下下,其道大光”之義。明清兩朝,戶部坐糧廳官員在大光樓驗收漕糧,因此大光樓又稱驗糧樓。光緒二十六年(1900)庚子之亂,八國聯軍將大光樓及眾多古建燒毀。光緒二十七年(1901年),朝廷下旨停止漕運,南糧改由火車運送至北京,大光樓也隨歷史消失。大光樓原來的位置在通州舊城北門外沿通惠河向東,現在我們看到的這座大光樓是復建的。

現在通州城已經難覓當年漕運碼頭的遺跡了,如果想看漕運碼頭,在運河森林公園裡有拍攝電視劇《漕運碼頭》的外景地,在那裡有復建漕運景觀。不僅如此,運河森林公園裡的大運河以自然而原始的狀態輕輕地流淌,使人追憶起大運河曾經的似水年華。

■三顧運河為塔影,一朝運河現奇觀

過東關大橋,在大運河東岸就是運河文化廣場。現在運河文化廣場在全國有兩處,一處在大運河南端的杭州,另一處就是大運河北端通州的這座運河文化廣場。穿過運河文化廣場仿古的牌樓,如畫美景映入眼簾,廣場兩側,各有四座高大的帆船雕塑,船帆高高揚起仿佛鼓風而動。在運河沿岸每隔五六百米在地上就鋪有花崗巖石雕,意為“千裡運河”,將運河流經的古城古鎮濃縮在這些石雕之中,人行走其間,仿佛沿著千裡運河穿越而來。

我到運河文化廣場,為的是尋找傳說中“一支塔影認通州”描繪的燃燈塔影垂映在運河之上的奇觀。燃燈塔在大成街,與通州城東的大運河相距數百米。而燃燈塔高僅53米,它的塔影能夠垂映在運河上嗎?為了這一奇觀,我從城裡輾轉而來,歷經3次才如願以償。第一次是因為天氣原因,運河上水霧太大,燃燈塔在朦朦胧胧中無法看清。第二次是因為風大,北風吹皺一河清水,水面波光粼粼,塔的倒影已被水波打碎,又不能見。直到第三次,我才得以見到這一奇觀。

那天天氣很好,我到達運河廣場已經是下午4點多鐘,冬日的夕陽將西方染成了橘黃色。我從東關大橋沿著運河東岸,向燃燈塔的方向走去。靜靜的運河在我的身邊流淌,燃燈塔的身影越來越近。在運河廣場的北端一艘仿古的龍船停泊在運河上,據說這艘龍船是按當年康熙、乾隆皇帝下江南時的龍船仿制的。在龍舟之側,隔著大運河,燃燈塔的身影鶴立在運河的西岸。夕陽拉長了塔的身影,長長的塔影垂映在靜靜的運河之上,龍舟、塔影、運河、夕陽構成了動人的畫面。

■運河西畔潞河驿,京門首驿迎貴使

東關大橋西側,有一條不寬的街,名為趙登禹大街,與西城區的趙登禹路同名。兩條大街都是為了紀念抗日英雄趙登禹,在1946年被命名的,此街的形成與大運河息息相關。

我乘坐公交車在東關大街站下車,按照地圖上的記載,趙登禹大街就在路的南側。現在通州正處在大的改造建設中,路南已經被圍牆圍上了。在圍牆中有一個豁口,口內是一條不寬的街,街兩側的地面建築已經夷為平地。有老人在路邊曬太陽,我上前詢問趙登禹大街的位置,老人指了指眼前空蕩蕩的街巷說:“這就是趙登禹大街。” 實地探訪趙登禹大街已無實物,認識趙登禹大街也只能借助於資料的記載。

趙登禹大街形成於明朝,原名為東關大街。明代,東關大街在通州城東門外迤南,運河西畔,與河道平行,為南北走向。東門外迤南,沿運河在運河西岸形成了一條狹長的民用碼頭,南來的商船滿載著南方的絲綢、水果、物品在此地裝卸,於是傍河形成一條貨棧與買賣街道。舊時東關大街店鋪林立、廟宇眾多,異常繁盛。

東關大街不僅是一條買賣街,明代接送外國使節的潞河驿也設置在此街,潞河驿的舊址就在趙登禹大街5號。潞河驿被譽為京門首驿,是一個少見的水陸兩用驿站。潞河驿的水路碼頭在趙登禹大街5號院東側約50米處。據《通州志》記載,潞河驿設置於明代永樂年間。當年外國使節走水路出入北京必於此驿碼頭上下船,並由禮部官員至此接送。清康熙三十四年(1695年),為保障漕運,潞河驿移至張家灣的蕭太後河南岸,與當時的合河驿合並成一個驿站。乾隆年間,東關地區要興建東路御酒廠,選定潞河驿舊址,直至民國年間,東路御酒廠仍然生產白酒。

潞河驿原為南向前後兩個院落,隨著趙登禹大街的拆遷現在已經完全消失了,不過有關部門已經規劃,將復建潞河驿,等到復建完成,我們將會在運河邊看到嶄新的潞河驿。北京2月13日電

■文/尹玉泉

■攝影、手繪圖/李倩