古城“復古”:經濟與文化的博弈

日期:2016/12/13 23:11:36 編輯:古建築紀錄

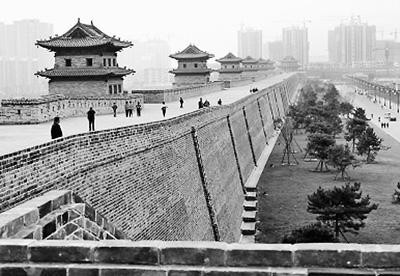

大同修繕一新的古城牆

蘇州古城景觀

平遙古城

借助“古城申遺”的東風,蘇州宣布將分段、逐步重點恢復、修建蘇州“古城牆”;投資2億元、占地1平方公裡的骊靬古城復建項目已在甘肅金昌市如火如荼地開建;甘肅敦煌擬投資30億元復建敦煌古城,以漢唐文化、絲路文化為主題,對歷史城市格局、建築文化、宗教藝術、商貿流通、民族交融、生活和娛樂等進行體驗式還原和提升;河北灤縣計劃投資50億元復建灤州古城,占地2000余畝,再現昔日灤州勝景;河北正定邀請專家論證恢復古城風貌;河南鄭州斥巨資在鬧市建成仿古城牆……

“麗江、平遙古城近年來飽受游客青睐,導致各地扎堆復建古城成為時尚。”青島大學文學院教授王凱在接受記者采訪時說:“古城具有文化歷史內涵,如果不是單純為了追求經濟效益,復建古城是有一定的歷史和審美價值的。”

“復古”成為時尚

專家介紹,中國古代城牆在明清時期達到鼎盛,全國有大小不一的城牆數千座,但至今仍保存較完整的已經不多了。在保留有城牆的城市中,南京、襄樊、荊州、平遙等地的古城牆,雖也有不同程度的破壞,但總體狀況保存完好,均被列為全國重點文物保護單位。

始建於春秋時期的蘇州古城牆,是中國古城牆中的一朵奇葩。蘇州古城牆突破古時建城規制“方”形的約束,呈不規則長方形,這是順應地理位置所致;古城巧置八座水陸城門,為國內僅有。但是近30年來,由於無法可依、情況復雜,蘇州古城牆一直處於“邊保護、邊破壞”的尴尬境地。

2008年起,蘇州市職業大學吳文化研究所用兩年時間對蘇州古城牆進行了全面調研,對每一段城牆都拍攝了多媒體資料。調研做出的《蘇州城牆逐步恢復的必要性和可行性分析》報告顯示,蘇州城牆的周長共15204.31米,目前較完整的老城牆有1249.98米,不完整的城牆有618.19米,受侵擾明顯的殘余土體遺址161.04米,剩余的10多公裡都是綠化景觀帶、規劃再建區等。

近年來,河北省秦皇島、張家口、邯鄲等地先後對山海關古城、雞鳴驿、廣府古城等進行保護性開發。

宋代古城牆作為安徽壽縣三個全國重點文物保護單位之一,是全國保存最完好的七大古城牆之一。2011年以來,壽縣宋代古城牆復建工程獲得突破性進展。

“南京古城牆保留得較好,主要得益於上世紀80年代以來我們不斷加大的維修、復建力度,以及周邊環境的整治。”南京市文物局一位官員告訴記者。

“修舊”能否“如舊”?

翻修古城牆,是不是“偽文物”?北京師范大學哲學院教授劉成紀認為,追溯歷史,城牆一直就是毀了修、修了毀,在古城牆上比如長城就可以發現各個朝代的石頭。

在北京,不使用水泥是文物部門在明長城遺址公園建設中提出的最堅定的一條要求,這是從堅持古城牆“修舊如舊”原則來考慮的。

始建於明代的北京古城牆,正是用這種以石灰、石膏為主要原料的黏合劑配以巨大的城磚砌成。這一點,從該公園中現存的古城牆殘垣可以很明顯地看出。

據介紹,目前我國古城發展模式有兩種,一種如麗江、平遙,采取古城保護,另建新區。另外一種如北京、西安等大城市,采取點、線、面相結合的保護形式。“這兩種方式各有利弊,究竟什麼樣的模式更完善,更適合正定,還需要深入研討。”北京城市規劃設計院顧問王東認為,不應在處理古城舊與新的關系時,把兩者過於對立。“因為每一座古城都是歷史的足跡和進程,可以有古建築與新建築遙相呼應,但兩者需和諧統一。”

經濟與文化的博弈

記者注意到,在一些地方復建古城過程中,一些旅游公司、地產公司特別積極,因為復建能帶來旅游和地產開發等經濟效益。這不得不讓人擔心,如果企業來主導古城復建,能否保護好古城的歷史風貌以及注重歷史文化內涵?

“復建的古城再宏偉、漂亮,充其量是一個人造景觀,沒有多少文化內含和底蘊。我是不會去看的。”中國人民大學哲學博士洪瓊說。

“歷史古城必須要現代化,這一點毋庸置疑。”中國文物學會名譽會長、國家文物局古建築專家組組長羅哲文說,古城保護與城市現代化並不相悖。“歷史文化名城不僅僅是作為建築或人文資源而存在,古城裡的人民需要享受現代化的文明生活。”

“不久前聽說日本的鑒真廟正准備大修,他們做了一個修復規劃,修復時間竟然是100年。”文物保護專家舒乙認為,古城保護是長期的文化建設工程,不能一擁而上,更不能僅僅為了追求經濟效益。

- 上一頁:古街古藝講述傳承故事

- 下一頁:宜賓古城:墮落的“萬裡長江第一城”