“飄零一家”台灣眷村故事:一個孩子的南渡北歸

日期:2016/12/13 23:54:54 編輯:古建築紀錄

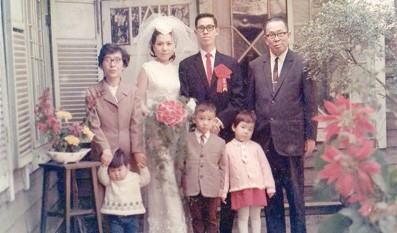

亮軒在青田街父親的寓所拍的結婚照。小孩子是繼母所生的弟弟妹妹。

1949年,有人選擇回到大陸支援建設共和國,有人選擇南渡去到台灣。一場變故中發生了無數故事,最近幾年備受關注的《大江大海1949》、《巨流河》、《南渡北歸》等,都跟這一主題有關。

關於在台灣的外省人故事有很多:白先勇的小說、王偉忠的眷村故事、齊邦媛的回憶錄……在此之外,最近出版的《飄零一家—從大陸到台灣的父子殘局》(台灣書名《壞孩子》)又提供了新的敘事方式。作者亮軒,本名馬國光,媽媽孫彩蘋先嫁給地質學家馬廷英,生下亮軒後,將其送到台灣;後嫁給章乃器,在大陸生下了後來的著名歷史學家章立凡。亮軒說,自己寫的是“小歷史”,但是希望能成為大歷史的一個參照。

一個孩子的南渡北歸

出生在抗戰時期的西南聯大、抗戰勝利後在下關碼頭被搶到上海、1948年來到台灣—這就是亮軒人生的前五年。

亮軒的父親是地質學家馬廷英,馬廷英創立了“地殼剛體滑動學說”,比西方學者的“板塊學說”早了十五年;在美國把琉球群島、釣魚島交給日本之前,他已推測到釣魚島海域有石油蘊藏,並通過一位立委將意見轉達給當時的“總統府”秘書長張群。

抗戰前夕,馬廷英和亮軒的母親孫彩蘋同在日本留學,戰爭爆發後,中國留學生都急著回國,有家眷的人更容易買到船票,孫彩蘋想出以“馬家家眷”的身份和馬廷英一同回國,兩人一同上船到了天津。馬廷英在天津的姊妹以為他們真的是夫婦,為他們布置了新房。但是兩人並沒有完婚,他們分開了。馬廷英在重慶,孫彩蘋則去武漢抗日,武漢失守,孫穿越江西戰場到重慶去找馬廷英,二人決定結婚。婚後不久生下了第一個女兒,卻很快就發現彼此並不合適。孫彩蘋決意分手,想拿掉腹中的兒子,在朋友的阻攔下,孩子還是生下來了—這個孩子就是馬國光。

戰火連天,父母不和,亮軒甚至不能確定自己是出生在1941年還是1942年,只知道自己生在重慶的北碚。馬廷英和抗戰時期的學者們一樣,戰爭裡也能把學問搞得有聲有色。母親想把兩個孩子都留給馬廷英,只會專心做學問的馬廷英完全不會帶孩子。亮軒的童年是在父親的學者朋友家裡長大的,在楊家駱教授、地質學家李捷家都住過。亮軒沒有父母照顧,李捷決定把他帶回家中,當做自己的孩子撫養。1946年抗戰勝利,母親孫彩蘋去李家看過亮軒一次。隨後李家全家准備從“陪都”重慶回南京,在下關江面上,李夫人讓自己的女兒李本明照看亮軒和另一個弟弟李本京,自己則帶著保姆去買車票。李夫人剛走,母親帶著兩個男人到了船上,強行把亮軒塞進一輛黑色小汽車:“一個男人走到了李本明的身後,捂住了她的嘴,另一個人則早把一輛黑色的小汽車開了過來,我的母親親手從本明的懷裡用力地拉扯著我。”

亮軒就這樣離開了本來准備過一輩子的李家。母親把他接回身邊,並沒有親手撫養,而是把他交給了如今位於上海南匯的一座寺廟,讓寺裡的比丘尼撫養。他就這樣成了清涼寺裡的小和尚。雖然不在父母身邊,慈悲的比丘尼們倒是把他撫養得很好。

1948年,亮軒大約五歲,廟裡的大師父牽著他的手到了一輛大軍車邊,陌生的母親坐在車裡。大師父要走時,孩子的本能反應是跟著一起走,但被母親拉住了:“我拼了全身的力氣要跟大師父下車,人卻被媽媽兩手拉住吊在半空,空自掙扎。”母子就以這樣的方式再度重逢。

抗戰勝利後,台灣接收了“台北帝國大學”,並改組為“台灣大學”,馬廷英是台灣的第一批“接收大員”。隨後,母親把亮軒和姐姐帶到台灣,想與父親和好。母親帶著他們泡溫泉,訂制被面,布置出一個小家,但是父親並沒有回心轉意。某一天,亮軒和姐姐睜眼叫媽媽,發現屋裡只有爸爸,母親從此離開了。

亮軒和姐姐開始與父親在一起生活。此後,馬廷英終生沒有再提孫彩蘋的名字,戶口本上的母親那一欄寫著“殁”。

“該哭就一定得哭出來”

1975年,在下關碼頭上和孫彩蘋爭搶亮軒的李本明忽然給亮軒來信,說在北京遇到了“娘娘”—也就是亮軒的母親孫彩蘋,同時夾著一封母親寫給亮軒的信。亮軒來不及看信,一把抱住妻子大哭:“我也有媽媽啊!”

彼時“文革”尚未結束,兩岸沒有往來,母子只能靠書信聯絡。1988年,亮軒從香港轉機到北京,看到了一只眼睛已經失明的母親。母子重聚,雙方都控制情緒,沒有出現抱頭痛哭的場面,但是此後幾天,母親卻隨時都會忍不住痛哭,亮軒這才明白:“該哭就一定得哭出來,昨天沒有哭出來,今天也要哭出來。”

亮軒從當時被稱“亞洲四小龍”的台灣到北京,看到的全是“怪現象”:買什麼都要“票”,花花綠綠的小紙片講究多,北京的票在上海還不能用,要出遠門的人要提前申請外地的票,還得安排好行程;老字號東來順到處油膩,點的菜上錯了,跑堂的只說“還不是一樣吃”;路上的出租車輕易不停,因為拿死工資,做不做生意無所謂。

更讓他震驚的是母親和弟弟的遭遇。母親的丈夫章乃器因毛澤東邀請,放下香港金融事業回到內地,更動員母親一同回去。“反右”時,章乃器幾乎送命,生前未得平反。母親在“文革”中亦受迫害,六七十歲了還在掃大街。章立凡從19歲到28歲都在坐牢,青春困在牢獄中。

探親之前,亮軒得到勸告:不要探親,探親多是些不愉快的事情。亮軒講了自己的朋友張拓蕪的故事。殘疾作家張拓蕪,一個人在台灣,老了想回安徽宣城的老家看看。張拓蕪自己並不寬裕,又想給老鄉們捎點什麼,便從台灣的菜市場買了兩箱廉價衣服帶回去。一路顛簸到宣城鄉下,老鄉們出來歡迎“台胞”,他就按親戚關系的親疏讓老鄉們挨個來挑選衣服作為禮物帶走。禮物派完了,也沒有人理他了—誰都沒有見過他,沒有感情。張拓蕪一個人在小旅店裡發燒,旅店生怕“台胞”在店裡有事,立刻告訴派出所,派出所帶著“台胞”治病,同時又希望他趕緊走,免得麻煩。病好了,張拓蕪又轉機香港,他在香港大哭一場:“我再也不要回去了。”

相較之下,亮軒慶幸地說:“我的探親是最好的結果。”

各種各樣的寂寞

亮軒說,台灣的“外省人”多是寂寞的。除了小說裡寫的,最近的暢銷書裡披露的,還有更多各種各樣的寂寞。探親的不快樂,也許只是寂寞的一種。

亮軒寫過厚厚60萬字的王鼎鈞評傳《風雨陰晴王鼎鈞》,這是他敬重的“鼎公”,但是亮軒說,王鼎鈞在台灣的日子其實不好過。當年國共內戰,國民黨軍官要解散王鼎鈞所在的隊伍,讓他們回家不打了,王鼎鈞和其他人還堅持要繼續打,把軍官揍了一頓。在當年國民黨的立場上,這本該是官方標榜的“忠黨愛國”,但是王鼎鈞曾經是共產黨的俘虜,從俘虜區逃出來的時候穿出來的是共產黨的衣服。在台灣時,“白色恐怖”一直籠罩在他頭上。王鼎鈞一生臨淵履薄,他寫作時提到鲂魚發怒時尾巴會變紅色,竟然被當時的保安官員指責“紅色代表共產黨,煽動農民暴動”。

魯蕩平的孫女魯芬,一直稱亮軒“哥哥”。魯芬生前曾幫李安的制片人徐立功做事,徐立功發現一直聯絡不上她,報案找人去開她家的房門,才發現50歲的她在電腦前面,已經孤獨地死去了。這就是台灣的“名門之後”。

亮軒有個老師叫宋海屏,曾經在亮軒的學生時代做過關於美學的演講,讓他很有印象。自己當了老師之後,亮軒打聽得知,這位宋老師死在醫院沒人知道。宋老師沒有親人,一個人住院,不治身亡,醫院貼出了告示讓親屬來認領,兩個星期之後仍然沒有親屬前來,醫院就自行將遺體火化。等到宋老師的同事得知消息來探望,醫院說:“對不起,你們來晚了,人我們已經燒了。”

講到這些,亮軒幾乎落淚:“這就是外省人,我覺得可憐。我並不是說這種可憐一定要同情,我只是說有這樣一種命運。有多少人沒有辦法適應那種失落,剎那之間灰飛煙滅,什麼都沒有了。家都沒有了,一個親人都沒有。”“我的回憶不是眷村的”

時代周報:你的弟弟章立凡把這本書和《大江大海1949》、《巨流河》放在一起,當做兩岸歷史的拼圖。當初寫這本書的初衷是什麼?

亮軒:我從學校的教職上退下來,想要給我父親寫一本傳記,我總覺得我好像虧欠他。他是一個傑出的地質學家,一生都在做學術研究。我決定寫我跟他的故事,少年成長的這一段跟他的關系比較密切。

當時台灣有幾本回憶從前的書,齊邦媛的《巨流河》、龍應台的《大江大海1949》、張婉典的《太平輪1949》,我都看到了。看的時候覺得非常熟悉,這三本書裡都有我認識的人,都有我熟悉的事情,好像就是我熟悉的歷史。齊邦媛跟我們家的關系非常密切,我叫她齊姐姐,我們兩家從重慶時代就開始來往一直到現在。

因此我也來寫,但是我只能寫自己成長的歷史。但是我寫的不是他們那麼大的氣派,也許是小歷史、微歷史,就是小小的那麼一個點,它可以變成大歷史對照的時候需要的一個准心。你從小小的地方去讀,會發現很多別的事情都對得上。我相信在台灣很多的外省家庭,應該都有很多故事,只是寫下來的,大概百分之一千分之一。我代表的人可能不太一樣,大陸很多人對外省文化創作的理解就是眷村文化。我的回憶不是眷村的,我是一個老老實實的傳統的讀書人家庭出身,時代的動蕩也讓我們有太多的波折。

時代周報:在你的書裡看到兩岸歷史有些微妙的重合,例如過去很多人都有政治頭腦,現在都在埋頭賺錢。

亮軒:在我們的年齡還是個位數的時候,我們就知道孫科、李宗仁、衛立煌,小男孩下課聊天說的是孫科、李宗仁怎麼選出來的。你現在跟年輕人去討論這些,他們覺得跟說唐太宗沒什麼兩樣。大陸也是這樣。這其實是個好現象,表明大家日子都過得好了。

時代周報:最近幾年一直有聲音說,大陸的文化有斷層,台灣反而對傳統繼承得比較好,你覺得呢?

亮軒:不要這樣講。台灣有人說,自己是文化的、歷史的,對岸是地理的,我不太同意。大陸經過了政治的動亂,有過一些苦難,但仍然可以有一個重新萬苗齊發的時間,中華文化是非常強韌的,漢族的文化絲毫沒有動搖。

我看到很多中國人對於文化的渴求是很真實的,我很感動。北京對我最好而言的是,書店真好,買不完,我每次來都買一大堆往家寄,有一次買了兩車,結賬結了一個多鐘頭。北京的書店是其他地方比不上的,榮寶齋、琉璃廠,全都是有關中國文化的書,這樣的書店只有北京有。風俗之厚薄奚自乎?自乎一二人之心所向而已,哪怕是少數的讀書人,對於中華文化都有相當的影響力。

-

没有相关古代建築