河下古鎮賞“非遺”

日期:2016/12/13 23:06:42 編輯:古建築紀錄

河下古鎮

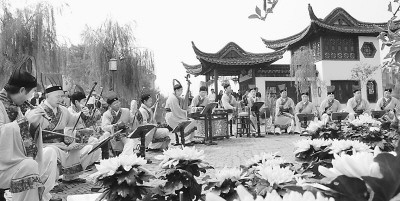

十番鑼鼓表演

峨冠博帶,長衫飄飄;箫笛齊鳴,鑼鼓交響;一行人抬著滿載樂器的轎子在石板街上且行且奏,樂曲回蕩在初冬的古鎮上空。

這是國家級非物質文化遺產《十番鑼鼓》上演時的一幕,類似的文化遺產在江蘇淮安河下古鎮還有很多。

走進“非遺一條街”

2500年的滄桑洗禮,造就了河下古鎮商賈雲集、人文蔚起、甲第相望、園亭林立的勝景。漢賦大家枚乘、枚皋、晚唐詩人趙嘏、《西游記》作者吳承恩、女詞人邱心如……歷經千載,文脈不斷,僅明清兩朝這裡就走出過67名進士、123名舉人、12名翰林,狀元、榜眼、探花三甲齊全,河下因此被稱為“中國第一進士鎮”。深厚的歷史文化底蘊也使得淮安區非物質文化遺產極為豐富,全區擁有1個國家級項目、7個省級項目、31個市級項目和78個縣區級項目。

為使旅游與非遺保護“比翼齊飛”,淮安區在河下古鎮精心打造了非遺一條街。走進“李記紙扎”店,筆者見識了第11代傳人李國祥的功夫:紙扎的驢不僅能搖頭擺尾,還能讓人“騎”著;錢家絨花布鞋店裡年近古稀的錢奶奶在娴熟地糊底骨、打布條、繡花、縫邊,花上12道工序去制作讓人愛不釋手的絨花布鞋;“效娲泥藝”的泥人潘用一把木質的雕塑刀在初見眉目的泥人臉上輕劃幾道,一張微微上翹的嘴巴便長在了泥人身上,而在他身後的博古架上,擺放著數十件大小不一、形態各異的泥塑作品;博裡農民畫館內,農民畫家潘宇正在精心修改他的作品《龍騰盛世》:幸福村文化活動中心前,幾條金龍在舞龍人的手中上下翻飛,圍觀的農民興高采烈地觀看,還有人拿起手機、相機、攝像機在拍攝,歡樂的氣氛躍然紙上。

路過王興懋醬園門口就能聞到一股濃厚的醬香味,這裡前店後廠,也是84歲的手藝人王嵩余的家。屋後的院子裡和樓頂上有幾十口大缸,算起來也是200多年的古董了。這裡采用真正的古法釀制醬油,釀好的醬油呈紅亮色,在陽光下傾瀉成一匹濃香的緞子,而它的制作工藝也已被列入省級非遺保護目錄。

“與生命賽跑”的非遺搶救

時至今日,周寶洪談及搶救《十番鑼鼓》的那些年,依然會用“命懸一線”來形容:“要不是那本書,恐怕《十番鑼鼓》跟著83歲的陳報富,已經人亡藝絕。”

“1997年,陳老把我喊去,將一本珍藏多年的冊子親手遞給我。熟宣紙捻訂,小楷毛筆書寫,面上寫著‘十番鑼鼓’四字。”陳老再三叮囑他,將書中的10首曲目整理出來,有朝一日,讓它們重登舞台。沒過多久,陳老駕鶴西去。周寶洪猛然意識到,搶救瀕危技藝,猶如“一場與生命的賽跑”,分秒必爭。他反復摸索書中的工尺譜記譜法,將其演奏旋法、定弦方法、敲打法一一攻破。2008年,起始於清道光年間的《十番鑼鼓》終被列入國家級非遺保護名錄,周寶洪也成了省級非遺代表性傳承人。

據介紹,淮安區非物質文化遺產極為豐富,素有“一鄉一品”、“一鄉一藝”之稱,處處有絕活。為了不讓文化遺產流失,自2006年起,淮安區展開了為期3年的普查行動,初步查出397個項目,涉及手工技藝、傳統醫藥、戲曲音樂等34個種類。

淮安區文化館館長吉鳳山說,根據普查結果,他們建立了數據檔案庫,實行動態管理,不斷增加新的項目入庫。目前,全區建立起四級非遺名錄體系,擁有1個國家級項目、7個省級項目、31個市級項目和78個縣區級項目。然而,能被選入非遺名錄的項目,畢竟只是滄海一粟。吉鳳山經常走出文化館,到田野尋找處於名錄之外的非遺文化,為這些即將消失的文化做好記錄。“文化遺產的消失不等人,對它們的保護絕不能‘以後再說’。”

“非遺代代相傳,說到底還是靠人。拯救非遺,離不開培養傳承人。”淮安區文廣新局副局長陶楊告訴筆者,區財政列入預算投入十幾萬元,按月資助54名非遺傳承人帶徒弟。“對傳承人的保護絕非一時之舉,下一步還需利用社會投入,讓他們生活無憂。”

讓“沉睡的手藝”活起來

“非遺保護,不應僅是靜態、被動地保護,更要發揮市場的力量。”據淮安區文廣新局局長楊文傑介紹,近兩年,已有20余位非遺傳承人受邀進駐河下古鎮,原本“沉睡”的文化遺產重煥生機。

“岳家茶馓,剛出爐的,5塊錢8個!”走進第9代傳承人岳雲飛的店面,岳雲飛和他的妻子孫玉梅正在忙碌著,兩支長長的竹簽,挑起細細的面條,三根一股,繞成梳子狀,放入煮沸的油鍋中,只需1分鐘就呈油亮亮的黃金色,隨後瀝油撈出,一股香味撲鼻而來。各種茶馓別具一格,菊花、扇面、梳子等造型個個招人喜愛。盡管利潤不高,岳雲飛對前景仍然看好:“現在游客多了,除了做散裝的,每天還趕制50個茶馓禮盒,從早到晚都忙不過來。”兒子岳建峰也辭了外地工作,回老家傳承手藝,“今後想創新茶馓配方,把家族手藝推向海外”。

潘玄武如今也在這條街上開了家名為“效娲泥藝”的門店,觀音像端莊慈祥,美猴王活靈活現。在店裡的通訊錄上,留有不少報名學泥塑的游客姓名。“只要有人肯學,我在這兒開一輩子店都值。”潘玄武坦言,他打算明年成立一個泥塑培訓基地,為有興趣的孩子提供培訓。

但不少非遺傳承人也表示,非遺項目的集聚只是第一步,後續的資金和政策支持仍很關鍵。岳建峰說:“希望鋪租、稅收的優惠政策能更久些,讓非遺項目在此落地生根。”

說起非遺保護,江蘇省非遺保護中心副主任戴珩坦言,“非遺保護,需要的不僅僅是名錄,更需要政府和公眾的共同擔當。淮安區對非物質文化遺產的保護,為‘文化基因’的流傳創造了條件。”他表示,非遺不能永遠留存於名錄上、博物館裡。在挖掘、整理、保護之後,千方百計讓它“活”起來,才是理性對待非遺的關鍵。