廣州荔灣源勝街:古玩老街 市井天堂

日期:2016/12/14 9:36:59 編輯:古建築紀錄

在廣東省廣州市荔灣區轄域的源勝街北南長壽路,東臨文昌路,西臨帶河路(現稱康王路),全長近千米。隨著商業發展,源勝西街上的古玩市場覆蓋范圍呈現向北擴展趨勢。早期出現在建隆大街與河溪湧邊街一帶的天光墟對古玩街的影響較大,因此,古玩街的北部便可延至建隆大街。荔灣是羊城的老城區,古有“西園”之稱,至今仍把荔灣區內大部分地域稱“西關”。當中,源勝街的街巷與建築主要依循河溪湧的形態逐漸發展而成,在350年間淤短了300米的河湧為街道的出現提供了土地。但由於資金有限,多在土地上建設簡陋木屋,此乃當今源勝街保存的歷史印記。

歷史坐標

源勝街的歷史變遷長度長達一個世紀,古玩墟市卻是在90年代初落戶於源勝西街。

不同於北部城市的儒化性,有著2000年歷史的廣州老早便醞釀出一股“市井之氣”,手工業、商業的走俏使得這個城市的小販街市文化濃郁,為城市的絲綢、藥物、花鳥、茶葉等集中交易市場的出現打下了殷實基礎。最早的商業圈是荔灣區的十八甫街墟,與明代興起,唐代時作為接待外商的驿站,而發展至清代,在十三行港口的頻繁貿易刺激下,十八甫的盛世繁華在史書上寫下濃厚一筆。其中,大量出現的作坊、工廠、店鋪,開始不自覺地以產業為輻射中心靠攏,於是,在十八甫的源勝街便出現了以巷、街為界的市場格局,包括玉器街、陶瓷街和古玩街。

■前世

幸得古玩保住西關味道

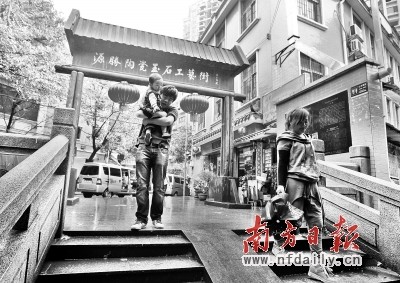

康王路入口處的長聯寫盡古玩街的身世:源流可溯滄海桑田千秋萬代,勝跡可尋荔灣巷陌半爪一鱗。牌坊後面的街道兩邊,密密麻麻排著一個個攤檔,各種玩意兒漸欲迷人眼:斑斓的銅器、玉器、陶瓷、木器、字畫、紫砂壺……這裡,就是古玩人熟悉的源勝西街。走完幾十米的小街,以為已走到盡頭,卻發現轉入一個更大的迷宮:這裡古巷縱橫交錯,每條巷子裡都人聲鼎沸,人頭攢動。小店裡處處擺放了洋溢著昔日民風的古玩舊貨:既有以前保存在富家箱底的護身如意、雕漆手杖、镂空佩飾,也有舊時婦女所穿的“三寸金蓮”花鞋、頭上所佩戴的碧玉銀簪,還有上個世紀的留聲機、長柄電話……

在源勝街繁華而忙碌的背後,深藏著一段厚重而沉澱的歷史。史籍記載,源勝街最少已有百年歷史。一塊上書“源勝街”三個大字的清朝光緒年間的界碑至今仍然保留安放在源勝陶瓷玉石工藝街路口樹基上。按照《清代南海捕屬圖》的標識,在源勝街口有一座“順母橋”,是清代一名富商為紀念其母而修建。該橋於民國後期被毀,僅余遺跡供人憑吊。當時,源勝街一帶遍布河湧,沿湧一帶可直通荔枝灣及至珠江。沿湧一帶帶河路(今康王路)周邊是清朝末期的玉器集散地和玉器加工廠,在此處將做好的玉器雜件等拿到華林寺、西來初地附近地區銷售。上世紀80年代末、90年代初,在附近的豬仔墟、建中裡的民宅被掘地盜玉的現象極多,所埋的碎玉就是當年加工的遺址遺物。

在1990年9月,當時的街道辦事處為配合政府整治市容,開辦了源勝陶瓷玉石工藝街,引入130多個原在清平市場擺地攤的經營陶瓷、玉石、玉器與工藝品等的個體工商戶。隨著知名度不斷提高,該集市范圍不斷擴大、延伸。經過十多年的不斷發展與完善,現共有數百個經營店鋪。這裡既有石灣、景德鎮的陶瓷、宜興的茶具、福建的壽山石、雞血石、緬甸的美玉,也有竹雕、木雕、銅雕、牙雕、文房四寶、紙幣、郵票甚至像章等,真是林林總總,成行成市,共聚一地。尤其是木雕、石雕、銅雕、紫砂壺、壽山石等,每年都批量外銷。

源勝西街、長壽路一帶的玉器古玩買賣傳統,還與廣州西關自清代以來形成的博古好雅的收藏風氣有關。“清朝末年,廣州西關聚居了一批名門望族、官僚巨賈。他們在寶華路、多寶路等地,建起了西關大屋。他們當中出現了一些有名的收藏家,喜愛玉石古玩,從而帶動這裡濃郁的民間收藏風,西關的一些老中醫也是這支收藏隊伍裡的一個群體。”原廣州市荔灣區地方志辦主任許恩正說。

■今生

繁華不再,環境堪憂

隨著城市的發展,源勝街在保持其傳統特色,吸引大量游客的同時,也逐漸老化,存在著一些消防安全隱患和衛生問題。如何在保持其傳統特色的同時消除現有的隱患,是源勝街面臨的重要問題。

源勝街內有幾百家玉器攤位和店鋪,引來大量人流,再加之周邊聚居的市民,街道狹窄,導致源勝街異常擁擠。記者看到,由於源勝街過於狹窄,汽車不能入內,各種兩輪人力小貨車進進出出搬運貨物。有的通道則只能容納一輛人力小貨車通行。當人力小貨車過來時,正要經過的行人就必須讓出道來。

源勝街不僅狹小、人流量多,而且消防設施不足。經過一條狹小的內街時可以發現,街的一邊是玉器檔口,另一邊是兩個堆得滿滿的大垃圾箱,一些垃圾因堆放不下,散落到地上。檔位和垃圾箱之間只相差一米左右,衛生環境很差。

不僅店鋪情況不佳,源勝街部分屋檐滴水,街面有些地方污水橫流。抬頭往樓上看,原來是樓上民宅晾衣服滴的水,順著屋檐滴下,行人經過時不小心就滴在了頭上。

而中午則是源勝街最髒亂的時候。11點多的時候,飯盒運進源勝街,檔主們開始吃飯,很多檔主吃完飯,順手把飯盒扔在街道正中間,街上開始出現飯盒和沒有吃完的飯,有人經過時踩一腳再踢一下,飯盒肢解成幾部分橫臥在地上。大概12點多的時候,源勝街面上到處是飯盒,看上去非常髒亂。飯後,有些小販用單車載著西瓜、蘋果、椰子等水果,有些人則挑著雞蛋走街串巷,使源勝街顯得更加狹窄。

攤位占道,是玉器街擁擠的原因之一。在耀華東街、田料古道等街,大量攤位占道經營,使街道看起來更加擁擠。據悉,有關部門曾對源勝街進行整治,清拆了街內600多個占道經營攤檔。

走到源勝街的內巷時,坐在門口的人紛紛望過來。走進去才發現,巷內房屋也是經營玉器陶瓷的,但是沒有幾個人光顧。一位經營陶瓷的大媽表示,他們夫婦來這裡經營陶瓷已經七八年了,開始幾年還不錯,後來進來源勝街經營的人越來越多,競爭越來越激烈,來店鋪光顧的人少了很多,只剩下幾個老顧客。據了解,不僅來源勝街經營的人多了導致競爭激烈,華林玉器街的建立也分流了部分源勝街的顧客。

對於源勝街的衰落,廣東商學院流通經濟研究所所長王先慶認為,源勝街與其他老的商業街一樣,在慢慢退化。只有對其進行改造以適應現代人的消費需求,才能維持發展。

■相關

行內人的古玩“中英街”

對於大多數人來說,廣州的源勝西街只是一個默默無聞的小街坊。但對於經營工藝品等小買賣的人來說,源勝西街則是“無奇不有”的代名詞。而對於熱愛古玩的人來說,這裡是一個可以漫步,可以沉溺,可以淘得心頭好,更可遇良朋知己的好地方。

一段百年商道,如一個巨大的磁場,吸引著來自海內外的行家爭相尋寶。他們懷著不同的夢想,千裡迢迢來到這裡,上演一幕幕悲喜劇。這就是古玩一條街——源勝西街,一個市井天堂,一個夢想照進現實的缺口。

(鄒永生,古玩街檔主)

鄒永生10多年前已經開始在這條街上經商。他說,上個世紀90年代初是源勝陶瓷玉石工藝街名氣最大、最興旺的時期,在收藏界基本上無人不知。那時,這條街的規模遠沒有現在這麼大,中間一條路寬約3米-4米,兩邊排著一個個的攤檔,這些攤檔裝修也較為簡陋,大部分還只是用鐵皮搭建。而其中最出名的要數距街口約一百米處的一排磚砌店鋪,長約幾十米,大量出售玉石、瓷器等,吸引海內外的古玩鑒賞家、收藏愛好者來這裡淘寶。天一亮,這裡人頭湧湧,摩肩接踵,由於場面火爆,行內人都稱它為古玩“中英街”。

“那時,這個市場上的古玩舊貨很多,而且真貨多,假貨少。”鄒永生說。隨著城市和公路建設的飛速發展,當時全國各地出土大量古錢幣、古玉器、古瓷器等。這些物品大量湧向廣東,使得源勝陶瓷玉石工藝街上的古玩交易十分活躍。當時,在此經營的多是廣州本地人,而貨源主要來自福建、江西、湖南、四川等地,外地供貨商攜著貨物千裡迢迢來到廣州,爭相送貨上門,十分殷勤。後來隨著各地古玩交易市場的興起,民間玩收藏的人越來越多,貨源逐漸短缺,現在的情形是商鋪老板想方設法從外地供貨商中搜集各種舊貨古玩。

短短十多年的時間,古玩市場的供求關系發生大逆轉。

源勝陶瓷玉石工藝街早期的繁盛,造就了一批暴富者。他們憑著精明的生意頭腦和敏銳的眼光,從供貨商手中低價買入真品,然後轉手高價賣出。古玩交易雖然利潤巨大,但也是一個投資大、高風險的行業,需要具備一定的文化素質和較高的鑒賞水平,若“走眼”收到赝品,不但賠本,還可能傾家蕩產。鄒永生就認識這樣一個人,早年在這裡掘了第一桶金,身家上百萬。後來,隨著古玩市場的競爭激烈,他經營不善,屢屢受挫,現在淪落到街邊擺地攤。這種人生際遇的大起大落,在源勝陶瓷玉石工藝街並不少見。

■口述歷史

廣州古玩地圖

廣州目前涉及經營古玩的成規模的商場有10余家,比較出名的有文德路一帶的店、合群一馬路越和玩賞珍藏品海印館、文昌北路陶瓷玉石工藝品市場、源勝街工藝品街鋪文德路一帶的字畫商鋪等。

而老城區裡的古玩街也聲名在外。在廣州西關長壽路以北,龍津路以南,文昌路以東,帶河路以西,不足1平方公裡左右的地塊,有一個名揚海內外收藏界的帶河路古玩工藝品市場。

古玩早市

源勝街古玩早市是西關保留下來的早市中規模最大的,地處文昌北路286號。每周二清晨4時半左右開市,攤主們陸續出攤,收藏愛好者們也在那個時間相繼到來,大約9時左右結束。如果是熱天會早一點,冬天視天氣情況會略晚半小時左右。早市分兩部分,一部分是室外地攤,一部分在文昌陶瓷玉石工藝市場的二樓一隅。該早市經營范圍廣,古玩、工藝品、舊貨三大類都有,經營項目包括字畫、陶瓷、玉器、錢幣、古籍、新老紫砂、硯台、印章、少數民族特色工藝品等等,所有項目應有盡有。到了文昌北路很容易發現早市。因為清晨4時多文昌北路一條街都會黑乎乎的,只有早市所在地的路口人聲沸動,光影搖曳。在渾濁的路燈光和微弱的手電筒光下,買家們放亮眸子、拿著放大鏡尋覓、鑒別寶物。

“三萬三”傳奇

作為一個有較長歷史的行業,古玩玉器有一些自身獨有的交易方式,比如在開價的時候,常不明言價錢而是以手指來比劃。據老一代從業者介紹,這種交易方式其實源自於從前的“袖籠交易”。

在老一輩從事玉器行業的人當中,很多都知道“三萬三”的故事。清朝嘉慶年間,玉器墟橫街的長慶街裡有間“信誠玉器石莊”,因為年景不好,生意清淡,只得關門歇業,莊內玉石已一塊無存,只留一塊被視為無用的大石頭,多年來一直放在小便處做墊腳石。

有一天,莊主李德祥在家閒坐無聊,他的孫子在家裡玩耍,尿急小便,回來就對爺爺說:“那裡還有一塊玉石,為什麼不賣掉呢?”李德祥說沒多大用不值錢,孫子說:“說不定能賣呢。”李德祥有點信了,認為童子口不可不信,於是取鐵錘向石頭邊敲了幾下,沒想到用力過猛,敲出一大塊,原來內含翡翠,竟是一塊寶石。

第二天,他約了幾個好友行家來看,大家都認定是塊寶物,鼓勵他復業,於是,他把玉石切開,車成各種首飾,其中有一對玉镯,價值連城,浸在瓷器碗水內,在日光下全碗碧綠,寶光奪目,人稱“透水綠”。後來有個富商出重金購買獻給兩廣總督,再進貢給皇後。這一塊“墊腳石”救活了信誠玉器石莊,賣出各款玉器,共得白銀三萬三千兩,所以,這塊玉做成的首飾被稱為“三萬三”。至今,凡是質地翠綠而有寶光的玉器還被稱為是“三萬三”玉制成的。

■周邊聯游

華林寺

華林寺位於玉器街中心地帶的華林前街31號。相傳在1400多年前,南北朝時期的蕭梁大通年間,達摩祖師漂洋過海東渡中國,在當時珠江岸邊(現下九路西來正街)登陸。為了紀念達摩祖師“一葦渡江”,現在這一帶被稱為“西來初地”。

明朝崇祯年間,福建彰州的宗符禅師在遍游大江南北後,來到廣州主持西來庵。清朝順治十二年(1655年),宗符禅師募集款項擴建修葺西庵,改名華林寺。華林寺在明清最盛時,寺廟范圍一度達到3萬多平方米,不過,世易時移,如今的華林寺只有5000多平方米。但一直沒有被時間所改變的,是這裡的香火,每逢初一十五,前來朝拜觀光的人絡繹不絕。

作為廣州五大名剎之一的華林寺,傳說中有釋迦牟尼22粒捨利子,寺內至今仍存有一座七層高的漢白玉石塔,其造型精致,巧奪天工,在廣州寺廟中是獨一無二的。1995年,廣州市政府重修了華林寺內廣東省唯一的古羅漢堂,其結構獨特復雜,采用四個大井采光,內部陳列有500羅漢,使得這座寺廟更是別具特色,成為嶺南佛教一處重要所在。

華林玉器街

從時間上來看,顯然是先有華林寺在前,後才有華林街的形成與得名。

在明、清兩代,廣州水陸交通日益發達,商業活動頻繁,玉石雕刻業也逐漸繁榮。清初廢除“匠籍”管理制度後,廣東各地能工巧匠集中到廣州經營,民間玉器生產經營蓬勃發展,並於清代道光年間(1821—1851年)成立了行會組織,制定了嚴格的行規和學師制度,規定凡玉器工人都要加入行會,才允許從事玉器制作。負責行會業務的人稱為值理,由行業人員推舉有聲望的長者擔任,每兩年選舉一次。

行會內按生產業務不同,分別成立六個堂口:成章堂,主管制作花件和光身碎件;鎮寶堂,以制作玉镯為主,亦制作其他光身產品;誠福堂,以制玉镯圈為主;崇禮堂,專開大料;裕興堂,主管玉器墟及玉器攤檔的擺賣;昆裕堂,專門經營玉石原料。前四個堂口均帶徒傳藝,成章堂學藝四年,其余的學藝三年,滿師後方可入行工作,並可父傳子一人。

1929—1936年是廣州玉器行業鼎盛時期。當時廣州的社會相對比較安定,經濟比較發達,人們對金玉裝飾的需求在逐步增加。而此時,緬甸的翡翠玉源源不絕進口到廣州來,為玉雕生產提供了充足的原料,使玉雕業得以迅速發展,最盛時從業人員過萬,主要集中在大新路、文德路、長壽路、文昌路、帶河路一帶。

文/南方日報記者蔡華鋒實習生 羅瑞娴 圖/南方日報記者吳偉洪