中國寺院之最:建築奇觀山西渾源懸空寺

日期:2016/12/14 17:31:58 編輯:古建築紀錄

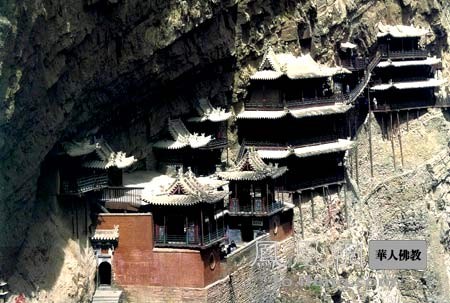

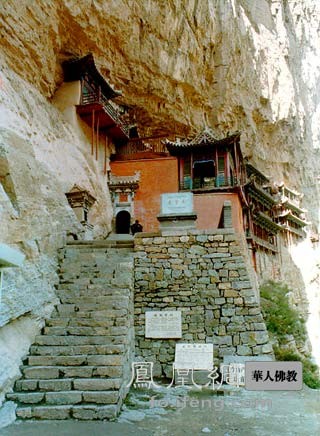

聳峙在山西省渾源縣境內的北岳恆山為全國重點風景名勝區,亦是著名海內外的道教聖地。但是建在北距渾源縣城4公裡、地處恆山入口處金龍峽峭壁上的懸空寺,卻是聞名遐迩的佛門古剎,系全國重點文物保護單位。

懸空寺上接危崖,下臨險谷,倚山為基,就巖起室,結構巧妙,造型奇特,明攀暗附,虛實相塵,懸空而建,饒富險趣,故名“懸空寺”。懸空寺始建於北魏晚期,即公元六世紀,金、明、清歷代屢經重建或修葺,在明、清兩代達到極盛期,今存建築多為這一時期的遺構。

寺院的總體布局以釋迦殿、雷音殿、三佛殿、五佛殿、觀音殿、地藏殿、伽藍殿、三教殿、三宮殿、太乙殿、關帝殿、純陽宮、鐘鼓二樓等組合穿插而成,40余座殿堂樓閣均是在絕壁上鑿洞插梁、開石立柱構建。殿堂樓閣之間有棧道相通,危梯盤旋,樓殿疊架,碧瓦朱甍,巍峨壯麗。懸空寺的總體建造布局即不同於平川寺院的中軸突出、左右對稱,亦有異於山地廟宇的依山就勢、高下疊置,而是巧借力學原理附崖而建,布局緊湊,錯落相依,回轉曲折,穿插多變,你中有我,我中有你,建築施工之難度可想而知。登樓府視,如臨深淵;下谷仰望,懸若長虹;隔岸遠眺,但見重樓飛掛,畫廊騰空,似壁上懸物而飄逸欲飛,俨然仙山瓊閣。誠如明代王湛初詩雲:“誰鑿高山石?凌虛構梵宮。蜃樓疑海上,鳥道沒雲中。”

寺宇依巖壁背西面東,呈南北走向多層次橫向布列,參差疊置,變化微妙,形體組合與空間對比顯得既錯落有致,亦井然有序,山門在寺院南端。拾級而上,入寺門,穿暗廊,抵院內,南北各有危樓對峙,既是鐘、鼓樓,又是門樓。院西依崖建面闊四間進深一間雙層雙檐平頂樓閣一座。東面就巖起牆,形成一處長不足10米,寬僅及3米的狹長院落。自院北鐘樓內攀梯而上,可入三佛殿、太乙殿、關帝殿等殿堂。三座大殿頂部南北兩側分別建觀音、地藏、伽藍諸殿,均就巖入龛,單檐歇山,平面呈方形。鐘樓以北懸崖峭壁上起面闊三間、三面出廊、三層三檐歇山頂樓閣兩座,南、北高下相望,中隔斷崖,以棧道相連,分別為雷音殿、三官殿、純陽宮、三教殿、觀音殿、五佛殿。這兩座摩天高樓於峭壁之上開鑿洞竅,半插飛梁,下以不及碗口粗細之木柱支撐,柱腳插入巖縫,既無礎石,亦無釘锲,令人更覺凌空欲飛,如懸似掛。這些建築占地面積雖然不大,但是建築規模卻不小,高低有序,形式多樣,屋檐有單檐、重檐、三層檐,屋頂有正脊、垂脊、戗脊岔脊,梁架有抬梁結構,平頂結構、斗拱結構。整個建築於對稱之中有變化,分散裡面有聚聯,窟中有樓,樓內有窟,半窟半殿,窟殿相連,曲折回環,虛實結合,疏密有致,構思奇妙。登游過程中攀懸,穿石窟,鑽天窗,走屋脊,步曲廊,跨飛棧,忽上忽下,忽梯忽洞,忽廊忽徑,如入迷宮。

寺內有各種銅鑄、鐵鑄、泥塑、石雕像近80尊,其中大多是具有較高藝術價值的珍品。三佛殿內的脫沙像置於須彌座上,褒衣博帶,結跏趺坐,面相豐滿,神態安詳,飛龍背光尤為精美。三教殿內佛、道、儒三教之祖釋迦牟尼、老子、孔子塑像共居一室,是中國歷史進程中三教合流的反映,頗耐人尋味。

懸空寺為北岳恆山十八景之冠,歷代騷人墨客多有題詠,均镌刻在懸崖峭壁上,供游人欣賞觀瞻。1990年,國家文物局拔專款對懸空寺進行大規模加固和維修,使這一座國內罕見的建築在懸崖峭壁上的古剎得以再現當年的風彩。1991年,恆山文物管理所組織專人依現存於大同華嚴寺內的清代拓片將日久風化消失百余年相傳為唐代詩人李白所書“壯觀”二字重新镌刻在寺下峭壁上,令游客大飽眼福。

推薦閱讀:

營造法式卷第二十八 諸作用釘料例 諸作用膠料例

化干戈為玉帛 戰國時期青銅矛

能讓財神爺厚愛的家居風水

濟源 傳說中的洞天福地

- 上一頁:後海廣化寺

- 下一頁:吳哥窟:世界12座最不可思議的寺廟