莫高窟姊妹窟 安西榆林窟

日期:2016/12/14 17:30:59 編輯:古建築紀錄

消逝的神祇

在號稱“世界風庫”的瓜州縣縣城廣場上,“讓世界隨風舞動”的巨大宣傳板異常醒目。一排排巨大的白色風車迎著獵獵高風,矗立在沿途的戈壁灘上,緩緩轉動。從瓜州縣城出發,沿西南方向前進,穿過小鎮、村落、布滿駱駝刺的戈壁荒灘。蜿蜒的道路隨著山勢緩緩上升,行進75公裡,抵達一處山谷中。山谷兩側的山體頂部平緩,山勢陡峭,踏實河奔流的喧嘩在深谷間激起回響。兩岸數十米高的崖體上,布滿了古代的洞窟。

榆林石窟,亦名榆林寺、萬佛峽,河谷兩岸榆樹成林,石窟因此而得名。榆林石窟現存洞窟42個,榆林河東岸31窟、西岸11窟,其中唐代4個,五代8個,宋代13個,回鹘1個,西夏4個,元代3個,清修9個。共有壁畫4200平方米,彩塑250多身。

榆林石窟的營建歷史、建築樣式、彩塑和壁畫的題材、內容與藝術手法同敦煌莫高窟有密切的關系,因此被稱為莫高窟的“姊妹窟”。

由於沒有碑銘和文獻可作依據,榆林石窟最初創建年代已無從考證。敦煌學者通過洞窟的中心柱和壁畫的藝術特點進行判斷推測,大致認為榆林石窟開創於初唐,盛於吐蕃時期,終於元代,第28窟可能為最早創建的洞窟。

從拱形的入口進入幽暗的洞窟內,兩側是1米多高的防止人為觸摸的玻璃屏風,正中大佛神情安詳,眼皮微睜,略顯慵懶,泥塑的稜角之處已斑駁脫落。四周的壁畫主要呈冷色調,圖案也大多對稱工整。畫作的筆鋒纖細,功力深厚。只是在千年的歲月中,泥塑和壁畫不可挽回地淡褪了顏色,甚至消失。

一幅幅氣勢磅礴、恢弘的畫卷展現的是一個不容易走進的世界,但卻是一個奇妙的世界。在高高的洞窟內,那些尚未被侵蝕的地方,神祇的故事依然生動著、鮮活著。

唐玄奘的漫漫取經路

唐玄奘西天取經的故事,就鮮活在榆林石窟的經變壁畫裡。

1953年,敦煌文物研究所考察榆林石窟,在第2、第3窟的壁畫中發現了玄奘取經圖,並將第3窟普賢變中的取經圖臨摹了下來。上世紀50年代後期,還給西安大興善寺玄奘紀念館復制了一幅,作為最早的玄奘西天取經的藝術形象展現在觀眾面前。在近60年的保護和研究過程中,在榆林石窟的第3和第29窟,又發現了兩幅玄奘取經圖。敦煌學者段文傑認為,6幅取經圖都繪制在安西境內西夏時代的洞窟裡。

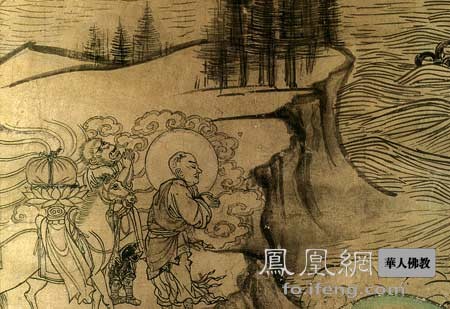

玄奘取經圖作為普賢變中配圖的一部分,位於西夏時期開鑿的第3窟西壁門南側。

圖中左側探出一塊平地,遠處森林繁茂,在玄奘面前是一片茫茫雲海。雲海下方滾滾激流拍岸,濺起層層浪花,阻擋了玄奘前行的道路。玄奘下著襦褲身披袈裟,行籐麻鞋,遙望普賢菩薩身後的仙山瓊閣,雙手合十,身子前躬敬禮。玄奘頭後有圓光,祥雲缭繞身旁。悟空作猴相,眼大嘴闊,毛發束起,著小袖襦白褲,腳穿籐麻鞋,隨師施禮,風塵僕僕。猴行者身後牽白馬,馬背馱著蓮花,花中現經袱。

這些唐玄奘取經圖繪制時間都在西夏時期,由此可推斷,唐玄奘取經故事在瓜州地區的流傳應當是西夏或者更早些時候。

站在壁畫前,又有誰能感受西行取經的玄奘內心的孤獨和掙扎,誰能體會他面對茫茫戈壁和未知前程的無奈和踟蹰?

瓜州,古絲綢之路上的一站,“上置玉門關,路必由之,即西境之襟喉也。”這裡也是玄奘西行取經路上最為艱難的路段。唐玄奘於唐貞觀三年四月從長安出發,從涼州以後行程由於身份問題,屬於竊行偷渡,受到涼州都督李大亮的通緝。玄奘只好晝伏夜行,以躲避官府緝拿。從涼州到瓜州,玄奘在高僧惠威的兩位弟子的幫助下奔波趕路。然而,在到達瓜州之後,這兩個弟子都沒有繼續跟隨玄奘西行,一個前往敦煌,一個因身體不適不堪遠行而放還涼州。實際上,玄奘滯留瓜州時已是孤身一人。

過瓜州如何出關,關外如何走,玄奘一無所知。

直到遇上石磐陀(《西游記》中孫悟空原型)之後,情況才有改變。西域人石磐陀幫玄奘,是想要攀結唐玄奘的名望和地位,並不是真的對佛教信仰的虔誠。他做了玄奘的弟子,幫助玄奘置辦好繼續西行的行資,熟悉伊吾道的他還答應送玄奘度過玉門關和莫賀延碛。

玄奘在瓜州滯留准備了月余之後,開始了他經過玉門關,偷渡瓠蘆河,穿越戈壁沙漠,經過五烽及莫賀延碛到達伊吾的漫漫征程。

石磐陀幫助唐玄奘渡過玉門關和瓠蘆河,立下了汗馬功勞,然而隨著西行路途的險惡和未卜,他內心裡也充滿了忐忑和恐懼,害怕唐玄奘被官府捉拿後牽連自己,就准備趁玄奘熟睡之際加害於他。玄奘識破了他的想法,晚上不敢睡覺遂起身念經。最後,玄奘放石磐陀回去,獨自牽著換來的一匹瘦老赤馬上路。

西域廣漠,殘陽如血,在刺骨的寒風中投下玄奘蕭瑟的身影,這情景仿佛一曲羌笛流淌出的雄渾悲歌。

在之後的五烽險阻中,玄奘多次遭遇生命危險,但是每每逢凶化吉。

玄奘獨自一人輾轉到第一烽時,藏身草叢中,晚上取水時不慎被守水人王祥發現。他勸玄奘回去,後又被玄奘取經的決心和虔誠感動,幫助玄奘順利通過余下四烽。玄奘得以順利繼續西行。

得到水和食物的補給後,唐玄奘又一個人上路,在野馬泉不慎將壺中的水灑出大半,沒法返回危機四伏的五烽,絕望中他只得硬著頭皮繼續向西走,最後人、馬都昏迷在荒漠裡。

晚上,荒漠裡寒冷異常,已經處於半脫水狀態的玄奘正無力地念觀音經。涼風吹過,老赤馬嘶鳴了幾聲起身行走,玄奘咬牙起身,抓好行囊緊緊跟隨,終於在路上發現一片水草得以自救並填充補給,歷盡磨難,唐玄奘終於牽著識途的老赤馬成功走出荒漠。

榆林石窟中唐玄奘取經圖,就是根據這段歷史記載繪制而成的。瓜州榆林石窟群以外的唐玄奘取經圖,是由此基礎上演繹而成,基本上還遵循了唐玄奘之後隨行一人的基本事實。榆林石窟中玄奘取經圖構圖很多要素和環節,都可以從玄奘途經瓜州的具體時間中找到繪圖的根據。

傳承和保護

和榆林石窟一樣,從炳靈寺石窟、天水麥積山石窟、山西大同的雲岡石窟再到洛陽的龍門石窟,佛的腳印一步一步走向東方腹地。

然而,為什麼要把佛安置在懸崖峭壁上的洞窟內?這種方式來自哪裡?

佛說,當於清淨處修禅定,於是便有了“鑿仙窟以居禅”的說法。世界上最早的佛教石窟是開鑿於公園前3世紀的印度阿旃陀石窟,共30多個洞窟,前後開鑿了500多年。公元7世紀,玄奘特意將拜谒這個石窟群作為自己西行計劃的一部分,伫足山腳,可以看到層嶺疊巒之間的重閣亭台,70余尺的巨大佛像背貼崖體面對溝壑莊嚴矗立。

1300多年的日曬雨淋,在滲水潮濕、冰凌來襲、洪水、風化沙蝕等惡劣自然環境的破壞下,榆林石窟已如垂垂老者。“文物很敏感,稍微過激的氣候變化就會使其受到影響。榆林石窟附近的山崖為沙礫巖層,滲水比較嚴重,因此潮濕成了洞窟內文物面臨的首要威脅。”

與著名的敦煌莫高窟為“姊妹”窟的榆林石窟的壁畫和泥塑藝術是敦煌石窟藝術的重要組成部分,它在佛教思想、壁畫內容、表現形式等方面,均與莫高窟一致,甚至一些壁畫的創作者也是莫高窟壁畫的作者。

“但榆林石窟藝術並不是莫高窟的翻版,它也具有很多自己的特色,比如洞窟形制上,有完整的前室和長甬道,主室壁上畫出12根排柱支撐窟頂寶帳的窟室樣式,都是莫高窟所沒有的。”

榆林石窟不但豐富了敦煌石窟藝術體系,更與敦煌莫高窟相呼應,成為中國石窟文化史上絢麗的雙生花。

回首再看一眼千年西行路,陽光被拒絕在洞窟的兩道大門之外,只在很少情況下才能進入洞窟中。四壁及穹頂的壁畫和端坐正中的泥塑佛像,湮沒在黑暗的時間裡,塵埃浮動霉菌滋生。上千年的變遷,古人留下的畫作和神祇被遺忘在遙遠的山谷裡,壁畫褪色脫落,神像碎裂,空留下歎息一般呼嘯而過的風聲。

推薦閱讀:

馮骥才:歷史建築建設性的破壞一直存在著

西藏發現羌姆石窟

北京康有為故居垃圾遍地雜草叢生 面臨拆遷風險

北京魯迅故居將被拆遷 官方稱非文物保護院落