五台山最高塔 塔院寺

日期:2016/12/14 17:21:51 編輯:古建築紀錄

簡介

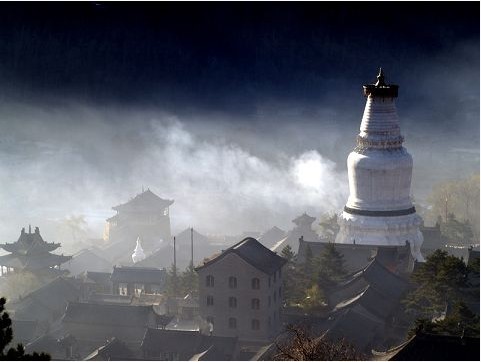

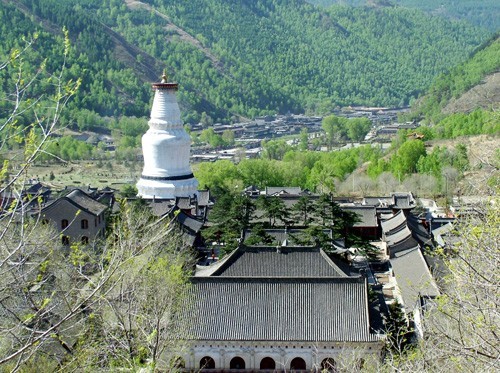

塔院寺位於五台山台懷鎮顯通寺南則,是五台山著名的五大禅處之一[1]。這裡原來是顯通寺的塔院,明代重修捨利塔後獨成一寺,因院內有大白塔,故名塔院寺。聳入雲天的大白塔,是寺內的主要標志。塔全稱為釋迦牟尼捨利塔,俗稱大白塔。塔身撥地而起凌空高聳,在五台山群寺簇擁之下頗為壯觀,人們把它做為五台山的標志。此塔通高七十五點三米,環周八十三點三米。塔基為正方形,塔身狀如藻瓶,粗細相間,方圓搭配,造型優美。塔頂蓋銅板八塊成圓形,按乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌等八卦地位安置。塔頂中裝銅頂一枚,高約五米,覆盤二十一米多,飾有垂檐三十六塊,長兩米多;每塊垂檐底端掛風鐘三個,連同塔腰風鐘在內,全塔共有二百五十二個。風歡鈴動,叮铛作響。

傳說

很早以前,塔院寺每年春三月,都要設一個“無遮大會齋”,就是不分僧人和百姓,不分窮人和富人,也不分男女老少,凡來者都分給一樣的飲食。

有一年設無遮大會齋,齋飯的鐘聲響過,人們向塔院寺湧來,有一個叫化子模樣的女人,懷裡抱著一個孩子,身邊拖著一個孩子,身後跟著一條狗,也隨著人群湧入寺內。她擠上前,對分飯食的庫頭和尚說:“我有急事,請先分給我吃吧!”庫頭和尚給了她三份飯食,連兩個孩子的也有了。這個貧女又說:“狗有生命,也該給一份。”和尚又勉強給了一份。殊料貧女又說:“我腹內有子,尚須分食。”庫頭和尚發怒道:“肚裡的孩子還沒出生,就要分食,你真是貪得無厭!”貧女進而分辯道:“眾生平等,肚裡的孩子也是有生命的。”隨後,從袖子裡取出一把剪子來,剪下一把頭發,放在案桌上,用偈語唱道:“苦瓜連根苦,甜瓜徹蒂甜,是吾越三界,卻被阿師嫌。說罷,就躍身騰空,變成文殊菩薩,引著的狗變成了神獅,兩個孩子變成了天童。庫頭和尚慚愧不已。後來,在文殊菩薩顯聖處建了座塔,把菩薩留下的頭發放在裡面供養起來。《清涼山志》記載:“在大塔東側,昔文殊化為貧女,遺發藏此,萬歷間,圓廣道人重修,見發若金,隨人視之不一。

架構

塔院寺,寺以塔名,頗為得體。寺原為大華嚴寺塔院。明成祖永樂五年(1407年)擴充建寺,是五台山“五大禅林”之一、全山“青廟十大寺”之一,1983年被國務院確定為漢族地區佛教中國重點寺院。其傳承法系既有顯密,亦有藏密。塔院寺藏密。塔院寺坐北朝南,由橫列的殿院和禅堂僧捨組成。中軸線上的建築有影壁、牌坊、石階、周門、山門、鐘鼓樓、天王殿、大慈廷壽寶殿、塔殿藏經閣,以及山海樓、文殊發塔等建築,氣魄雄偉,有殿堂樓房一百三十馀間,占地面積15000平方米。在五台山眾多佛塔中,塔院寺大白塔最著名,其他諸塔猶如眾星捧月一樣簇擁著它。大白塔始建於何時,目前已難以稽考。《清涼山志》載,此塔在漢明帝以前就有了。佛教有一傳言,公元前486年釋迦牟尼佛滅度,其屍骨煉就成八萬四千個捨利子,古印度阿育王用黃金七寶鑄成了八萬四千座佛捨利塔,分布於大千世界中。中國有十九座,五台山獨得其一,稱之為“慈壽塔”。據說東漢明帝時,西域僧人摩騰就是看到五台山台懷之地似佛祖說之靈鹭山,且此地已有一佛塔才奏明漢明帝在五台山修築寺院的。由此可知,佛捨利塔,建造於五台山興建佛寺之初。北魏時顯通寺稱“大浮圖寺”,意即大塔寺,可見大白塔至遲在北魏時期已聳立於五台山了。現在的大白塔,據專家研究,始建於元大德六年(1302年),由尼泊爾匠師阿權尼哥設計建造,俗稱“大白塔”,將以前的慈壽塔置於大塔腹中。該塔工程之大,建造之難,為五台山之冠。建成後,最初作為顯通寺的塔院,明永樂五年(1407年),朱棣命太監楊升重修此塔並獨立起寺。明神宗萬歷(579年),皇太後李娘娘又令太監范江和李友重建。1952年由人民政府撥款將塔院寺修舊一新。

推薦閱讀:

五台山最早寺院 顯通寺

查濟古村:時光在此放慢腳步

衡山萱洲“古鎮 花海”似畫卷

景山 歷史最悠久的宮苑園林

建築

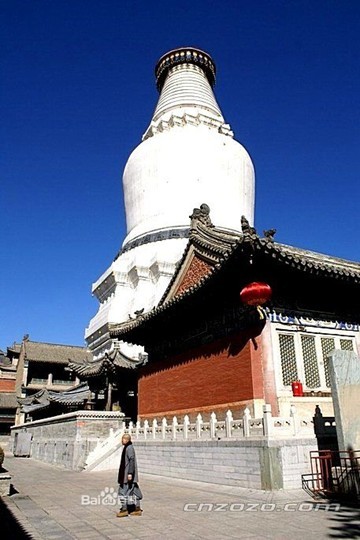

塔院寺,原為顯通寺的塔院,明代重建捨利塔時,獨立為寺。寺內主要建築以捨利塔為中心,排列著大雄寶殿、藏經閣等建築。藏經閣內木制轉輪藏共33層,各層放滿經書,現存經書兩萬多冊,是名副其實的藏經殿。院內的捨利塔,又稱大白塔,全身雪白,高約56.4米,比北京北海的白塔還要高出20.5米。大白塔聳人雲天,在紅牆、琉璃瓦殿頂的陪襯下,顯得巍峨壯觀,早已成為五台山的標志。

大白塔的下層是殿宇,俗稱塔殿,內有文殊、觀世音、普賢、地藏四菩薩和釋迎佛像,還有色調鮮艷的濟公和尚瓷像和雕工細膩、小巧玲珑的劉海戲金蟾木雕。五台山寺廟分為兩類,一類是漢僧寺院,俗稱“青廟”,一類是喇嘛寺廟,俗稱“黃廟”。清代曾將部分青廟改為黃廟,青衣僧隨之改為黃衣僧,因此,這裡又有了漢族的喇嘛。青廟的首寺是前面已經講過的顯通寺,黃廟的首寺則是菩薩頂。

在五台山台懷鎮顯通寺南側。五台山五大禅處一。原是顯通寺的塔院,明代重修捨利塔時獨立為寺,改用今名。寺前有木牌坊三間,玲珑雅致,為明萬歷年間所築。寺內主要建築,大雄寶殿在前,藏經閣在後,捨利塔位居其中,周設廊屋,東列禅院,布局完整。各殿塑像保存完好,藏經閣內木制轉輪藏二十層,各層滿放藏經。供信士禮拜與僧侶頌誦。寺內以捨利塔為主,塔基座正方形,藏式,總高約60米,全部用米漿攔和石灰砌築而成,在青山綠叢之中,高聳的白塔格外醒目。塔剎,露盤,寶珠皆為銅鑄,塔腰及露盤四周各懸風铎,風來叮當作響,極富古剎風趣。台懷諸寺,群山環峙,塔院寺位居在前,高大的白引人神往,人們把它看作五台山的標志。

塔院寺坐北朝南,由橫列的殿院和禅堂僧捨組成。塔院寺的建築,以雄偉壯闊為特點,比起布局勻稱嚴謹的顯通寺來,要開朗得多。中軸線上有影壁、牌坊、石階、山門、鐘鼓樓、天王殿、大慈廷壽寶殿、塔殿藏經閣以及山海樓、文殊發塔等建築,氣勢雄偉。

聖跡

大白塔位於殿閣之間,旌偉挺拔,直指藍天,有氣蓋山河、一覽五台之慨。古人稱譽此塔:“厥高入雲,神燈夜燭,清涼第一勝境也。”塔基為正方形,環周83.3米,通高75.3米。寶塔通體潔白,塔身狀如藻瓶,從底到頂,精細相間,方圓搭配,造型優美。塔頂之上,蓋銅板八塊按乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌八卦地位安置,拼成圓盤形狀,其上為風磨銅寶瓶。圓盤周長23米多,銅頂高5米多,從銅頂到銅盤邊緣有銅鈕固定,望去似北方草帽,南方斗笠。圓盤邊緣,還吊裝36瑰銅質垂檐,每塊長2米馀,寬近1米。各垂檐下端,又掛風鈴三個,連同塔腰風鈴在內,共有252個。每逢風和日麗,鳥雀圍翔,風吹鈴響,悠然成韻。明朝鎮澄法師,曾有詩先贊曰:“浮圖何漂缈,卓出梵王宮。遠帶青山色,孤標紫界雄。金瓶涵海月,寶铎振天風。自是藏靈久,神邦萬古崇”。大白塔是中國建塔史上的一項偉大成就,是中國塔式建築中少見的珍品和孤例,是研究高層建築如何經歷地震和風雨雷電侵襲而不衰的實物資料。

大白塔也是朝聖佛教信徒心目中的偶像。香客多繞行白塔還願,一邊走一邊念經或叩頭,一邊撫轉法輪。蒙藏族佛教徒到五台山,首先要朝拜“塔院寺五聖跡”的第一聖跡,就是大白塔。

在大白搭東側,還有一座高兩丈余磚構文殊發塔,外抹白灰,通體白淨,狀如寶葫蘆。相傳文殊菩薩顯聖遺留的金發,就藏其中。大白塔底坐碹洞裡有佛足碑。石碑上所刻佛足足印長1.6尺,寬6寸,足心有千幅輪相和寶瓶魚劍圖,十個足趾有華紋字。據下部碑文解釋,釋迦去世前站在一塊大石上,對弟子阿難說:“我最後留此足跡,以示眾生。誰見到此足印,瞻禮供養,就能免罪消災。”唐玄奘取經時,把這佛足印也拓下帶回,唐太宗敕令將佛足刻在石上,立於祖廟。明萬歷王午年秋,寺僧又按圖刻石,供養在大白塔下。寺內現存其它蒙、藏、漢文各類碑記數十通。

五台山塔院寺還與中國革命的領袖們結下不解之緣。寺內方丈院中,至今還設有毛澤東故居陳列館。室內按原樣陳設,炕上鋪一床軍被,地上擺一張木桌,桌上放有一方硯台,桌子前面有一把木椅,木桌和炕沿中間方台上放有大盒,上架一只銅茶壺。後院東跨三間,左右兩間分別是周恩來、任弼時當年路居住室。1948年春天,毛澤東率黨中央機關離開延安,路經晉西北,開赴河北省西柏坡。4月9日傍晚時分,來至台懷鎮塔院寺。第二天早晨,毛澤棄、周恩來分別由地方干部陪同,觀看了寺院文物。毛澤東視察了塔院寺、十方堂寺和蒙藏合作社等處,一路上他親切地與僧人交談,關心他們的生活和佛事活動,並勉勵地方干部一定要保護好文物,要忠實地執行黨的宗教政策,團結愛國僧人,把五台山建設好。周恩來視察了菩薩頂、顯通寺、羅喉寺、萬佛閣,觀看了量墨殿、銅殿、銅塔、“開花獻佛”等文物古跡。毛澤東在五台山路居,雖僅有一宿,但在五台山的人民的心中,留下了“春到五台”的美好回憶。

推薦閱讀:

五台山最早寺院 顯通寺

查濟古村:時光在此放慢腳步

衡山萱洲“古鎮 花海”似畫卷

景山 歷史最悠久的宮苑園林

- 上一頁:五台山最高文殊菩薩像 殊像寺

- 下一頁:五台山最早寺院 顯通寺