山西晉陽西山大佛

日期:2016/12/14 17:31:00 編輯:古建築紀錄

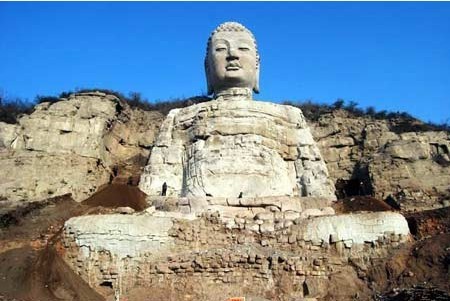

近1500年前,在晉陽西山傳來了叮叮當當的開鑿聲,經五任皇帝,歷26個春秋之後,來自北齊全國的工匠們終於發出一聲歡呼,大佛建成了,在這座耗盡北齊國力的大佛前,工匠們流下了欣喜的熱淚。

從那個時候起的800年間,這尊大佛便屹立在那裡,默默注視著人類的繁衍發展。它目睹了隋唐的盛世,經歷了五代的紛爭,度過了宋金的劫難,到了元代的時候,這尊飽經滄桑的大佛終於抵抗不住歷史給它帶來的一次次磨難,大佛的頭部頹然墜落,它的身軀便又一次淪入大自然的風雨中。

等到我們再一次發現它時,它的真容已經無緣得見了,只是歷史上曾記載了它的輝煌:那照亮晉陽的燈火,那數十米長的袈裟,那比它還高大的佛閣……一切只是我們的想象,我們的憧憬。

一千多年是如此漫長,相對而言,我們這二十多年的漫漫追尋不過是一個瞬間而已,許多年以後,當後人們在重修的大佛面前頂禮膜拜時,當他們又一次為大佛的壯觀而震驚不已時,我們這些曾經的尋佛者的願望可能也就達到了。

68年,古並州大巖寺建成。

551年,文宣帝高洋鑿大佛。

1363年,寺毀閣傾,大佛頭部脫落。

1980年,王劍霓老先生查明大佛遺跡在蒙山北峰,稱“大肚崖”。

早在佛教傳入中國的第二年,人們便在山西建立寺院。魏晉南北朝時期,山西湧現出法顯、慧遠、昙鸾等一代高僧,山西也逐漸成為中國佛教文化的中心,大佛所在之處的蒙山開化寺則是香火最盛的寺廟之一,隋唐時的晉陽佛教文化更盛,可謂中原地區重要的佛都。

從唐代到後漢的400多年間,歷任太原官吏都在不斷維護晉陽西山大佛。在百姓眼中,大佛極具靈氣,地位非常高,而在皇家的眼中,此處形同國廟。

大佛不僅在佛教文化史上有重要的地位,還與眾多赫赫有名的歷史風雲人物淵源頗深。

傳說李淵做太原留守時,常來拜大佛,從此與李世民父子有著不解的淵源。有一次他參拜過大佛的當晚夢見佛光普照,以為祥瑞,從而堅定了起兵的決心。在此之前,隋文帝為大佛建佛閣,改額“淨明”。唐武德三年,高祖李淵來游,復改名“開化”。

顯慶五年,唐高宗與武則天巡幸晉陽時,對大佛的莊嚴宏偉感慨不已,回到京城長安後,命令內宮的能工巧匠為大佛制作了一件碩大無比的袈裟,派遣特使送到晉陽,在晉陽僧俗的萬眾矚目之下為大佛舉行了披戴袈裟儀式。袈裟上裝飾的金銀珠寶大放異彩,五色光洞燭山川,轟動並州,轟動全國。

以後歷任太原守吏都在布施維護大佛。宋淳化元年,前寺院建成釋迦如來捨利塔兩座。宋代又在後寺北半裡許蒙山北峰建“杭州天目山祖師峰徹禅師塔”,其塔距大佛約200米,高大巍峨,稱“雁塔峰台”,俗稱“千層塔”,民諺有“倒了千層塔,砸了後寺院”之說。

元末1363年左右,因戰火寺毀閣傾,日久之後大佛頭部也因風吹雨蝕而風化脫落,顯赫了800年的大佛就此湮沒600余年。

明洪武十八年(1385),晉恭王朱棡只重修了前寺院,稱法華寺。

也許有人要問,面對那麼大一尊佛,人們怎麼就視而不見呢?

大佛依山而鑿,經過年久風雨剝蝕,巖石表層風化嚴重,又長出小樹蒿草,漸漸失去了原有的風采,且胸以下埋於崖下沙石斜坡中,致使人們無法辨清大佛,就是站在佛身上也渾然不知,難怪以往探佛者慨歎“大佛已不存在了”,“僅遺亂石而已”。

上世紀80年代初,大佛被探佛人――太原文史學者王劍霓發現。1983年12月11日,新華社、《人民日報》、《光明日報》等媒體向世界發布:“山西找到埋沒了六百多年的石刻大佛像”,海內外眾多文史學家都為之震驚。

翻開發黃的《人民日報》,看到了這條簡訊,全文如下:“山西省文物工作者最近在太原西南蒙山北峰找到了被埋沒六百多年的北齊大型石刻造像――晉陽西山大佛。據古籍記載,西山大佛始鑿刻於公元551年,像高約66米,僅次於四川樂山大佛,但鑿刻時間比樂山大佛早160余年。

在被人譽為‘大肚崖’、‘石洞崖’的地方,文物工作者發現佛像露出的胸部高15.75米,胸以下部分埋於數十米的土石中。佛像頭部尚未找到。佛像背後石崖頂上的開闊地有古建築遺跡綿延約半裡。”

從那時起,修復大佛就牽動著無數人的心。

而對西山大佛的發現,可以說是上個世紀,太原乃至山西文化史上一次重大發現,具有極高的文物價值和歷史價值,絲毫不亞於發現北齊徐顯秀墓和隋代虞弘墓的價值。

據史籍記載,西山大佛位於山西太原晉源區寺底村西北二裡的蒙山,始鑿於我國南北朝時期的北齊天保二年(公元551年),經五任皇帝,歷時26個春秋,到北齊後主高緯時方鑿成。

專家肯定地說,佛像全高六十多米,至今已有近1500年的歷史,比已炸毀的西方公認“世界第一大佛”阿富汗巴米揚大佛高,時間還要久遠100多年,比四川樂山大佛低,但比其建造時間早162年,是我國乃至世界最早的露天摩崖石刻大佛。

在日本,晉陽西山大佛有中國佛像之首的稱號。加之蒙山開化寺從北齊始歷代均有碑刻留存,再有晉陽帝王之氣象雲集,王維、王翰、王之煥、王昌齡等歷史名人之靈集,古風悠然,文化積蘊很深,極具開發和利用價值。

作為山西乃至世界佛教建築、雕刻史上的一大奇跡,西山大佛目前已引起國內有關學界的關注。

中國文物學會李瑞森副會長說,西山大佛不僅是太原人的大佛,更是全人類的,它屬於摩崖石刻藝術中的精品之作。

中國佛教文化研究所田東輝副所長說,西山大佛所承載的歷史文化是其他大佛所無法比擬的。對大佛進行保護性開發時,應把其周邊區域作為一個整體進行規劃,爭取把它做成一個既能體現當地地理文化特征,又能滿足信眾宗教信仰需求的全國著名旅游景區。

27年前,年近六旬的王劍霓老人踏破青山,在太原蒙山首度發現湮沒600余年的西山大佛,在國內文物考古界轟動一時。但由於當時不具備對大佛進行全面開發條件,此後蒙山又一度歸於沉寂。

王老坐姿如佛,講起當年情景。他的人生際遇可謂奇特,從16歲起就冒著生命危險為我抗日民主政府做秘密工作,始終追求進步,不料之後的首次政治運動,他被打成“特務、反革命”,在職時始終默默無聞,埋首苦讀。

當進入暮年之時,他累積的深厚內蘊終於如火山噴發,先後做了兩件轟動全國乃至世界的大事,一是發現晉陽西山大佛,並確定其遺址是佛教淨土宗早期道場,二是查明了王氏家族“根”在太原。

更奇特的是,王老一輩子謹遵祖訓:“不讀日本書,不辦日本事,不掙日本錢”,一提起日本人,他就想起仇深似海的殺兄之恨。然而,晚年通過西山大佛,他卻同日本佛學家、富山縣光明寺住持栗三直隆交成了朋友。

最早拭去大佛積塵的人,正是王劍霓老人。

他說,小時候就聽祖父提起過“太原西山有大佛”,這句話在他幼小的心靈裡撒下一粒種,隨時有可能發芽。

解放初,他被分配至原太原市南郊區文化館,更與文史考證結下不解之緣。正當他准備到西山尋找這尊神秘佛像時,“反右”運動讓他突遭“十年浩劫”。身處逆境,他不悲觀不洩氣,充分利用被迫獨居山洞的時刻,重溫了幼時讀過的《尚書》、《左傳》及其他史籍,整理了多年搜集、在“文革”中幸以保存的文物資料,這為他後來查找西山大佛創造了條件。

1979年,重返工作崗位的他已54歲,第一件事就是要繼續尋找歷來未查明的大佛。

在《北齊書》“幼主恆紀”中記載著:“鑿晉陽西山為大佛像,一夜燃油萬盆,光照宮內。”這個“宮”就是指歷史上著名的晉陽宮,遺址在晉源鎮古城營村九龍廟一帶。他心想,哪尊大佛處“燃油萬盆”光能照到古城營村,便是哪尊大佛了。

晉陽西山在哪裡,《北齊書》中並未講明。晉陽西山即太原西山,這裡的天龍山天龍寺、龍山童子寺、蒙山開化寺三處都有大佛,到底哪處才是“西山大佛”呢?

推薦閱讀:

小議中國現代建築中的古典元素

土木:中國古建築之魂

趣談古建築得名

布達拉宮一部珍貴的歷史畫卷

對此,史學界說法更是不一。如,范文瀾《中國通史》載此大佛“在太原天龍山……已不見遺跡”,中國佛教協會《中國佛教》載此大佛“即所謂天龍山造像。”郝樹侯《太原史話》載此大佛“在太原蒙山……今則佛像已不存在了。”

恰好1980年,全國地名普查工作開始,太原市南郊區地名辦公室也開始組織人員普查全區地名,年近六旬的王劍霓高興地向組織提交了加入普查隊伍的申請,帶干糧,飲山泉,越澗攀峰,沿北部、南部、中部三個方面,三上天龍山,往返三百余裡。實地觀察的結果是,不論在天龍山石窟的何方,都被龍山阻隔,“燃油萬盆”根本不會照到“晉陽宮”。

他又登上龍山童子寺石窟處,匍匐爬入荊棘叢裡,弄明此處大佛像鑿於“西山大佛像”之後,不能混為一談。否定了上兩說,就只有蒙山之說了,於是通過翻閱史書,他終於找到一絲線索,三闖蒙山覓佛蹤。

他發現了刻有五代劉知遠《重修蒙山開化莊嚴閣記》的殘存斷碑,碑載“西山大佛”就在這裡,並且記載,佛像就在“寺後一裡”,而寺已不存在。

通過在當地百姓中尋訪,他了解到,附近不少地名中都包含“寺”字,而且位於蒙山的“大肚崖”一名也讓他覺得有些奇怪。另外,佛前寺底村民又稱大佛處為古“大巖寺”。這一發現讓王劍霓更加堅信,自己離大佛已經不遠。

王劍霓在當地村民陪同下,開始在附近山中尋找高大石崖―――他意識到,要鑿200尺高的坐像,必須有至少同樣高度的山巖。當行進至“九蓮洞”時,因山勢陡立,須攀籐附葛,突然他腳下石頭滾落,身子一閃,懸於籐葛草條之上,晃悠悠就要墜於深澗。說時遲,那時快,幸虧同行的寺底村黨支部書記弓貴來急忙一把拽住,才脫離險境。

第三次,他在寺北找到了大佛。

近觀,崖如大肚;遙望,胸臂分明。頓時,頭部脫落的石刻巨人現於眼前。他爬上巨人頸上向東南方望去,從山溝處可見二十裡外古城營村,的確可以“燃油萬盆,光照宮內”。

找到了,石刻巨人就是“晉陽西山大佛”!從此,他最先與大佛結下世緣。之後作為太原市南郊區政協委員的他,每次區裡開“兩會”,都要提出來開發保護大佛。

經過對天龍山、龍山和蒙山所作多次實地考證,王老最終認定蒙山“大肚崖”就是史書記載的晉陽西山大佛,撰寫了《晉陽西山大佛遺跡找到了》一文發表於國家刊物《地名知識》1983年2期,並上報中央,文化部派考古專家實地勘察肯定,認為“有重要歷史價值”,解決了我國文史考證600年以來的一大懸案。

王老心中激動,寫下這樣一首詩:“東風助我回天力,西山找出大佛來,獻給祖國與世界,為我中華增異彩。”

“佛教淨土宗早期道場就在‘並州大巖寺’,即大佛所在的太原西山開化寺!而‘並州大寺’是其簡稱。”王老說這並非推斷,而是有史籍記載根據的。11年前,也就是1996年,他撰寫了《並州大巖寺在太原西山》一文發表於《中國方域》第4期,“可惜當時沒有引起社會各方面注意啊!”

2006年,他再次寫文《唐後“千載謎”解佛教淨土宗早期道場並州大巖寺――太原西山開化寺》,請寺底村委的高志明先生為他的“代理人”負責轉送文稿,得到了有關領導的重視,決定開發這一具有極高歷史文物價值標志的佛教文化古跡。高先生還持此文稿親上北京,送呈中國宗教學會副會長王志遠博士,王博士在百忙中率佛學專家人士專程到西山大佛處勘察,他認為這項考研是“趙樸初老先生的生前未解遺憾”,現在得解,可以完成趙老生前夙願了,“而且淨土宗大師中的慧遠、昙鸾、道綽都是山西人,東魏、北齊、隋唐年間的前後100多年又是並州佛事的鼎盛時期。”

王老翻出厚重的作於唐貞觀十九年(公元645年)的《續高僧傳》,在《昙鸾》中記載著東魏昙鸾“敕住”並州大巖寺,今太原西山大佛處的寺底村人世代相傳“西山大佛是並州大巖寺的主佛像”,傳稱此處為古“並州大巖寺”,這與《續高僧傳》所載“並州大巖寺”是一致的。

這一論斷隨之引起日本佛教界高度重視,2007年4月19日,日本友人栗三直隆先生組團來到太原瞻禮西山大佛,並帶來他多年考研淨土宗集大成者昙鸾“敕住”並州大巖寺確址在太原“西山大佛”處的成就《昙鸾大師關系表》,恰好與王老寫的《佛教淨土宗大事記》互補,他們“一拍即合”,達成共識:太原西山大佛處是中日佛教淨土宗、淨土真宗的早期道場。

12世紀時,日本源空創立了日本佛教淨土宗,親鸾創立了淨土真宗,供奉昙鸾、道綽、善導為“中國三祖”。昙鸾大師在“並州大巖寺”初修淨土六年,後移至交城玄中寺;道綽大師在“太原蒙山開化寺”繼續弘揚淨土19年,後移玄中寺;唐代善導大弘淨土法門,創立了淨土宗。於是他們認為,“並州大巖寺”、“太原蒙山開化寺”就是晉陽西山大佛所在處。

王老說,栗三先生曾講過:“這尊大佛是全世界佛教徒的寶物,請當作文化財富慎重保存。”

2007年8月,日中宗教界友好使者菅原鈞先生也來到太原,專門約見王老。原來,65年前,王老的祖父力宏大師同日本名僧常盤大定、菅原惠慶二位在玄中寺共同舉辦過“嚴修昙鸾大師圓寂1400周年法會”暨“奉贊大會”祈禱和平,在當年極端困難的境遇中一起堅持反對侵略戰爭,而先輩名僧菅原惠慶正是菅原鈞的父親。

這真是世交重逢,情深意切,了結了67年前創建中日佛教界友誼後、隔海渴念至今之夙願。

大佛既然以山得名,就必須查明兩山得名的歷史根據。《永樂大典·太原志》“山”篇載有,“蒙山:縣西十五裡,十六國時,漢劉聰征劉琨不克,掠晉陽之民逾蒙山西歸,即此山也。”指的是並州刺史劉琨打敗匈奴族漢國劉聰入侵晉陽之戰,這一史事在《二十四史》中亦有記載。

王劍霓說不宜稱“蒙山大佛”,因《北齊書·幼主恆紀》中記載著:“鑿晉陽西山為大佛像……”從字義上講,“蒙”還有蒙昧之意,而從涉及的歷史看,“蒙山”曾是匈奴族入侵漢族之處,會讓人聯想到流血與悲憤,“西山”卻可寓意向往西方極樂世界,自然與尊佛修寺、慈悲祥和相融。

“西山、蒙山一佛兩名,在太原來說,無可厚非。但在全國來說,單稱西山大佛或蒙山大佛都欠妥。”王老的看法是,在國內可稱“晉陽大佛”或“晉陽西山大佛”,對世界可稱“中國晉陽大佛”,這是名正言順的。

但也有人指出,《北齊書》上所說的“晉陽西山”是個很寬泛的概念,現今它包括了晉源區的天龍山、龍山、蒙山直到尖草坪的崛山,雖然全國也有三四處“蒙山”,可在中國地名中,“西山”的使用率更高。

據王老講,地名是歷史上形成的,必須“史有所據”,如要更改重大地名,須經中央民政部“全國地名委員會”並按《中央地名管理條例》審核批准方可,省、市、縣、區均無此權。

大佛的修復計劃可以追溯到上個世紀80年代,但當時囿於經費局限,無法完成開發保護工作。直至2006年,太原市晉源區文物局正式申報了關於大佛開發專案,修復計劃才可以說得上是有了實質性進展。隨後不久,在各方專家的多次呼吁下,大佛修復計劃終於被列入了“太原市文化產業重點招商項目”。

晉源區委宣傳部長梁宏宇說,近年因當地煤礦開采過度,蒙山的植被和生態遭到破壞,想要構建優美的旅游環境,就必須全面關停污染類企業。於是從2006年起,晉源區陸續關閉了景區境內的煤礦、私采小窯口、采石場和水泥廠。

2006年9月,晉源區對通往蒙山大佛景點的道路加以拓寬、平整和鋪墊。

2007年初,大佛修復工程終於啟動了。應晉源區政府邀請,國家權威地質專家進駐蒙山,開始采集佛體輪廓、地下空洞、巖石構成、風化程度等方面的重要數據。在此基礎上,晉源區邀請中鐵西北科學院完成了大佛加固設計方案,並由山西頤田雕塑公司實施修復,首先采取保護措施,對巖體進行灌漿和裂隙填充,加固處理,隨後以北齊造像風格、最先進的技術來重塑佛頭,而不使大佛本體承重。

“論高度,晉陽西山大佛是世界第二大佛,論年代則是世界現存最早的露天摩崖石刻大佛。”眾多學者、專家認為,如果王劍霓的發現得以證實,將使西山大佛成為世界“雙最”,大佛必將成為太原市乃至山西省吸引世界的一張“金名片”,提升山西的旅游文化品位。

蘇州一個小小的寒山寺,據說每年除夕午夜前來聽鐘的日本游客竟有10萬人之多。日本淨土宗信徒現有近4000萬人,淨土宗於近現代又傳到美國、加拿大、巴西以及東南亞、歐洲各國,幾乎遍布全球,成為世界佛教界傳衍最廣、信徒最多的一支佛教派系,統統加起來的話,那可不是一個小數目啊!這些善男信女都有可能成為來並觀光、朝觐祖庭的游客呢。

推薦閱讀:

小議中國現代建築中的古典元素

土木:中國古建築之魂

趣談古建築得名

布達拉宮一部珍貴的歷史畫卷

- 上一頁:莫高窟姊妹窟 安西榆林窟

- 下一頁:貴陽黔明古寺