山西古代建築精華之西溪仙廟

日期:2016/12/14 17:30:04 編輯:古建築紀錄

在晉東南地區,一直流傳著因孝道成仙的“真澤二仙”的傳說,二仙廟隨之星羅棋布。歲月流逝,二仙廟不復當年之盛,但晉城境內現存的二仙廟仍為數不少,僅陵川縣就有小會嶺、西溪和南神頭三座。其中,立廟至少有千年的西溪二仙廟,是晉城乃至晉東南地區創建年代最早、規模最大、建築最精的一座。

6月20日,帶著滿腹好奇,記者驅車60多公裡,從晉城市區趕往位於陵川縣城西南約4公裡的崇文鎮嶺常村,探訪2001年被列為第五批全國重點文物保護單位的西溪二仙廟。

身處溝底風光秀麗

從晉城一路駛來,臨近陵川縣城時,發現通往西南方向的公路有兩條:一條是上山的水泥路,另一條是平坦柏油路。路邊沒有標志牌,哪條路前往西溪二仙廟呢?

“這條就是去二仙廟的,一直頂到頭就到了!”一名路經的村民指向柏油路,“這是專門為二仙廟修的。”

駕車僅行駛了二三百米,原本平坦的路面就變成蜿蜒的下坡路。約四公裡之後,迎面群山環抱,青松古柏掩映之中,一座建築錯落有致的古廟宇盡收眼底。

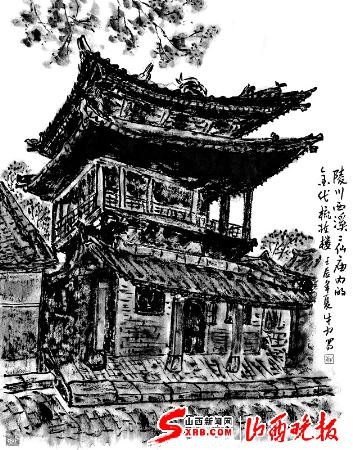

居高臨下站在入口處,眼前的山門東西兩端設有側門,上各有耳房,面闊三間的戲樓端坐山門的中門之上。到一般寺廟是“拾階而上”,此處卻要靠近中門“順階而下”,才能來到戲樓下。

坐北朝南的二仙廟面朝棲鳳山,寺院後殿有從西而來的溪水環繞流過,“西溪”即由此而來。隔溪,二仙廟又與虎頭山相望。二仙廟文管所所長張文峰雖然今年才32歲,可談起二仙廟奇特的選址卻頭頭是道,“古人建廟講究選有山有水之處,西溪二仙廟群山拱翠,細水長流,確實是塊風水寶地。”他環顧四周,“像這樣建在山溝底的廟宇,在國內還是很少見的。”由於此處景色宜人,風光秀麗,民國以前的數個朝代,陵川人就總結出“西溪春色”這一景。據介紹,相比別的二仙廟,來這處二仙廟拜佛的香客格外多。

從前殿兩側往前至山門的眾多建築,多建於明清時期。山門建於清康熙年間(1662年-1722年),而前殿重建於明洪武十八年(1385年),清乾隆年間重修。歷朝歷代的修繕,才有了二仙廟現有的規模。二仙廟前殿面寬進深均為三間,殿頂為單檐歇山式。前殿內設有座玲珑剔透、做工極為精美的木雕神龛,殿前由十根石柱支撐的卷棚歇山式獻亭,面闊三間,其斗拱及檐柱盤龍鳳舞,外形爭芳斗艷。

鮮見的金代梳妝樓

在張文峰看來,欣賞二仙廟的精華,最好從後往前看。繞過前殿,來到二仙廟後殿,張文峰介紹,西溪二仙廟的最精華部分,就是後殿及分立東西兩側的梳妝樓。

後殿位於整個廟宇中軸線的末端,殿內供奉的二仙塑像為後人添置。殿兩側各有一偏殿,而偏殿前還有兩座很小的垛殿。殿建於高約1米的高台之上,面闊三間,進深六架椽,五鋪作斗拱,琴面式單下昂單檐歇山式屋頂,灰色筒瓦鋪制。這座典型的金代大殿建築屋頂上,飾有琉璃脊獸,琉璃構件做工精細,稱得上是琉璃藝術精品。“通常在廟宇裡,很少修建梳妝樓。”張文峰說。在晉城,宋金時期建築並不少見,“但同時期的樓閣卻很是稀罕。”分列後殿兩側的東西兩座梳妝樓,均為兩層三檐歇山頂樓閣式建築,“是當地百姓為‘二仙’所修,一人一座。顧名思義,供二仙梳妝打扮之用。”東梳妝樓為重檐九脊頂,平面三間呈正方形,二層用斗拱支出平座,平座與柱頭用四鋪作斗拱,做法大方簡潔,造型優美舒展,是金代樓閣式建築中的上乘之作。西梳妝樓雖經民國年間重修,但也基本保留著金代樓閣形制。

推薦閱讀:

山西古代建築精華之圓智寺

山西古代建築精華之南禅唐風

山西古代建築精華之關北慈雲

山西四朝古建精華佛光寺

一般來講,一座金代建築就足以被確定為“國保”,而西溪二仙廟內,三座金代建築組成的建築群已極為罕見。“金代建築數量多,保存基本完好,是西溪二仙廟被列為‘國保’的關鍵。”張文峰說,尤其是其東西梳妝樓,是晉城最早的樓閣式建築,被有關專家稱為“中國古代樓閣式建築的代表作”。

梳妝樓平時並不對游客開放。“這兩座金代遺構經多次翻修,主體框架保留了金代用材,整體略小於後殿,但做法非常考究,是陵川古代能工巧匠的傑作。”張文峰說,1992年,因為地基下陷,樓體傾斜,省文物部門曾對東梳妝樓落架大修。

“二仙情結”根深蒂固

在當地,“二仙”的故事源遠流長。“已經形成一種‘二仙文化’。它的實質,其實就是中國的孝道文化,體現的是中華民族傳統美德。”張文峰說。

傳說中的“二仙”,是晉朝時人,出生在陵川,後隨父母遷居於壺關紫團山下的一個小山村。“二仙”是一母所生的同胞姊妹,名字已失傳。姐妹倆七歲始說話,但聰慧異常,穎悟非凡,言出有章,事事通情達理。對這般聰敏的女兒,父母當然十分鐘愛。誰料親母不幸早逝,繼母李氏對尚在幼年的一對女兒視作眼中釘。但面對繼母的百般虐待,二女也從不違背其願,盡心去完成所交之事。傳說中,這種侍母的孝心,使天神格外垂憐,在一片仙樂聲中,二女飄然成仙。二女成仙後,對老百姓的生活疾苦十分關懷,幾乎有求必應,老百姓感恩戴德,便到處修廟立像奉祀。“其實人們信奉‘二仙’,也是想通過她成仙的過程,來教化人們從善、孝順。”張文峰說。

西溪二仙廟創建年代不詳。當地流傳,北宋徽宗崇寧年間(1102年-1106年),在一次宋朝對西夏用兵的戰爭中,宋軍糧草斷絕。千鈞一發之際,被困軍隊被兩個身著紅衣、腳穿繡花鞋的妙齡女子所救。經過一番訪問考證,朝廷訪得兩個女子是“二仙”變成的凡婦,宋徽宗便將姊妹二人分別封為沖惠真人、沖淑真人,並賜廟號為“真澤”,因此西溪二仙廟也被稱為“西溪真澤宮。”有關“二仙”的傳說,不僅作為史實記載下來,而且還見之於碑記和縣志,其中“二仙”犒軍還被載入正史《資治通鑒》。

在後殿前,最早的一塊碑,是刻於“金大定五年(1165年)二十有八日”的《重修真澤二仙廟碑》,為金代狀元趙安時撰文,至今保存完好。趙安時的碑刻不僅完整記載了“二仙”成仙的故事,而且在不經意間“透露”了西溪二仙廟的創建年代——“偶見二仙墨碑乃唐乾寧年間進士張瑜所撰。”碑文開頭寥寥數字,將西溪二仙廟的歷史追溯到唐乾寧時期。“乾寧”為唐昭宗(894年-898年)年號,由此可見西溪二仙廟早在這一時期就已出現,距今已有1100多年歷史。

元好問曾“到此一游”

西溪二仙廟的另外“一絕”,就是廟宇內的27通大小碑刻。由於西溪風景迷人,歷代文人墨客曾在此寫下許多贊美的千古佳作。

在前殿台基的後牆,立有“元好問詩碑簡介”的牌子。這位生於金明昌元年(1190年)、卒於元憲宗七年(1257年)的金元兩代文壇巨匠,曾隨時任陵川縣令的父親元格客居陵川。“期歲之間一再來,青山無恙畫屏開。出門依舊黃塵道,啼殺金衣喚不回。”給西溪二仙廟留下這首七言絕句時,元好問才14歲。

這首詩被刻於一塊落款為“大元延佑四年五月(公元1318年)”的石碑上。很顯然,這塊詩碑是在元好問去世61年後被有心者刻在石碑上,流傳至今。“可能是廟裡覺得,當時只有14歲的元好問名氣還不算大吧!”張文峰開玩笑說,“他的這首詩,估計在當時來看,也就是類似現在的‘到此一游’吧!”“你知道國內最早的‘森林保護法’在哪裡嗎?”張文峰冷不丁的一句發問,讓記者感到有些疑惑。他將記者領至山門前,只見一塊方形石碑鑲嵌在東面的一堵牆上。

這塊題頭為“陵川縣為禁約事照得本縣二仙尊神”的石碑上寫著:“南山嶺新長小松樹,多有鄰近無知愚民,專一彼牧牛羊馬騾頭畜吃踏作踐不堪。又令男婦推稱喂蠶,砍伐明條致傷大樹欺神毀壞深可痛恨。擬合出示嚴禁為北示,仰各村人等知悉:敢有仍前作踐樹木者,許後開管地方小甲人等,郎便鎖拿送縣,以憑枷號重處,決不輕貫頭至碑者。”碑為“明萬歷乙酉壬午月立石”,落款有“督工神首”“化綠人”“廟主”及“本縣玉工”等13人的姓名,其中的7名田姓者,似乎為祖孫三代。“西溪二仙廟周圍植被之所以能保持得如此好,與周圍歷代村民的保護意識密不可分。”張文峰笑著說:“有人考證,這算是國內最早的‘森林保護法’,功不可沒啊!”

推薦閱讀:

山西古代建築精華之圓智寺

山西古代建築精華之南禅唐風

山西古代建築精華之關北慈雲

山西四朝古建精華佛光寺

- 上一頁:浏陽石霜寺

- 下一頁:山西古代建築精華之圓智寺