澧縣城頭山古文化遺址:中國最早城市的前世今生

日期:2016/12/13 19:14:57 編輯:古建築紀錄

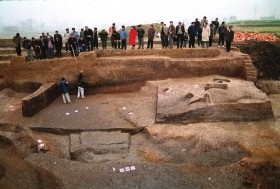

(中外考古專家考察澧縣城頭山古文化遺址。圖/新華社 )

本報記者 丁婷婷 澧縣報道

從常德澧縣縣城出發,西北10公裡處就是城頭山遺址。這是中國迄今發現的最早城市,距今約6000年。

不久的將來,一座更新的城市——津澧新城,或將在這座古城附近誕生。如今,這片土地上新的人群正加緊踏著步伐,邁向下一座“城市”。

新舊交錯,時空穿梭,古城與新城隔著6000年打了個照面,其間的漫漫歲月,平了山地,改了河道,留下了一部皇皇中國城市文明史。

最早的城,最早的規模生產

這裡是城頭山,6000年前。一條護城河,緊緊包圍著堅實的城牆。

可以猜想,在數十萬年前,人們從森林或山洞走出來,定居在澧陽平原,他們學會種植水稻,每到秋天,會把糧食儲存下來,以度過寒冬。

後來,他們居住在一起,為了防御野獸或其他部落的攻擊,也為保護剩余的糧食,他們在聚集處周圍的平地上挖出一道深深的壕溝——在當時,挖溝是部落自我保護的普遍做法,挖出來的泥土,就順勢堆在壕溝旁。泥土越堆越高,最終夯成一座3米高的城牆——這便是這座城市最早的時光。

在這之後的2000年裡,城頭山人不斷把壕溝挖深,又不斷地把城牆加高加厚。經過四次大型修築,到4800年前,護城河已有30多米寬,城牆的絕對高度達10多米,城牆全長1200多米。

“修建這麼一個龐大的工程,即使是一萬人同時建設,也要一兩年才能完工。僅僅靠城裡人似乎是無法完成的,很可能是征集部分城外人共同建設。”與城頭山打了十多年交道的城頭山古文化遺址管理處前主任羅宏武說。

修建起來的護城河和城牆把平地圈成一個圓形城市,城頭山人在其中生活了2000年之久。

他們給城市設置了東南西北四個大門。南門是陸上通道,北門是與護城河相通的水塘,東門是船埠,西門則是一個有一片開闊地的豁口。

城中心部位是像三角帳篷一樣隆起的陶窯,羅宏武介紹:“有的專門燒底座,有的專門燒陶身,還有的專門燒紅燒土。城外一些聚居地使用著同樣的陶器,可能是這些地方也在城頭山控制范圍之內,也有可能是城頭山人將多余的陶器交易給外邊。”——用現在的話說,這叫“規模生產”。

它的產生,它的沒落

這座“中國最早城市”是怎樣產生的?

學界普遍認為,城市產生應是農業革命的結果。古人類告別了采集食物階段,開始人工栽培種植食物,這使得他們得以在一個地點定居下來,告別不斷遷徙的生活。

用湖南省文物考古研究所前所長何介鈞的話說,“農業經濟的發展,極大地促進了定居的普遍性和穩定性,人們產生了對土地的高度依賴,在原來維系氏族部落的血緣關系之外,又產生了濃厚的地域或領域觀念。這些觀念和行為的變化,直接的結果就是古城和古國的出現。”

距離城頭山遺址1公裡處,人們發現了距今約8000年的人工栽培稻;距離城頭山遺址10多公裡處,則發現了距今約8000年的大量稻田實物標本,其中40%有人工栽培痕跡。

“城頭山正是在澧陽平原的稻作文明基礎上發展而來。”羅宏武說。

新的社會分工隨著生產方式的改變而誕生。在城頭山,最好的注腳是成規模的制陶業,“可以推測這個時期制陶業的專門化得到了進一步加強,社會分工明顯。”湖南省考古研究所所長郭偉民這樣認為。

那麼,這座脫胎於農業革命並產生了手工業的城市後來怎樣了呢?

城頭山完全建成約800年後,周邊崛起了七八座更大的城市,形成了城市群,他們的光芒甚至遠遠蓋過了這座“最早城市”。

譬如,城頭山東十六公裡處,是距今4000多年的“雞叫城”。這座方形“新城市”在澧陽平原崛起,護城河寬達50米,面積也比城頭山大一倍多,完全把城頭山比了下去。羅宏武援引考古學界推測:“可能是經過2000多年的發展,城頭山人口增殖太快,資源跟不上,相較而言,雞叫城的地勢更加開闊低平,更靠近河流,人們便遷移至此。”

由單個城市到城市群,事實上,這何嘗不是古代“城鎮化”的開端?

邁向“新城市”

經過歷史的湮滅,城頭山如今已泯然成為一個普通的中國鄉村:城牆外是大片綠油油的水稻田,正如它6000年前一樣。農業,仍然是這個鄉村最重要的產業支撐。

但是,變化也正在悄悄發生:

截至2012年,遺址所在的車溪鄉總人口27360人,18-60歲的勞動力15600人,在外務工人數約為10000人——這意味著,全鄉有三分之二的勞動力選擇了奔向城市。

車溪鄉現在被稱為“化妝品銷售之鄉”,幾乎每村每鎮都有人在外銷化妝品,雲南、貴州是他們的主戰場,從事銷售的人員總計達到3000多人。另一方面,上世紀80年代,車溪鄉人遠赴新疆、海南、廣東等地從事建築行業,如今僅新疆阿勒泰地區,就有2000多車溪鄉民,幾乎壟斷當地建築市場。而在周邊城市打零工者,則又有2000人之多。

“但凡在外面稍微賺了點錢的,都在縣城買了房子。”車溪鄉鄉長戴承雨說。

近兩年,回鄉建房的人越來越多,極大地助推了當地房地產業。2003年,澧縣縣城房價700多元一平米,現在均價4000元。

缺乏本土產業的鄉村,完全阻擋不了年輕人向外奔走的急迫腳步,但車溪鄉現在正迎來新的發展機遇。

2011年,城頭山建設啟動。按照規劃,城頭山遺址將建成一個500余畝的考古公園,再在外圍建成一個6500畝的5A級旅游景區。前者投入1.2億元,後者投入2個多億。

甚至,遺址所在地的南岳村也已正式改名為“城頭山村”,做好迎接大開發的准備。

經過前期測算,在公園和景區建成後的成熟期,每年將吸引游客34.8萬人次,給澧縣帶來經濟產出1.68億元。

作為景區配套建設,一個價值2250萬的環境治理項目已通過,將給車溪鄉帶來盼望已久的垃圾處理廠。

讓鄉長戴承雨更為憧憬的是,景區建成後,當地村民就可以在附近做些商貿小生意,也可優先進入景區成為工作人員,這對當地就業是一大幫助。

不僅是車溪鄉,城頭山開發也承載著澧縣的希望。根據省級規劃,津市和澧縣未來要打造“津澧新城”,要成為洞庭湖區五大中心城市之一。城頭山的開發,無疑對提升津澧新城的中心首位度,起著積極推進作用。

古城與新城,正一同走在通往城鎮化的道路上。

熱門文章

熱門圖文