農業文化遺產該怎麼保護

日期:2016/12/13 23:10:42 編輯:古建築紀錄

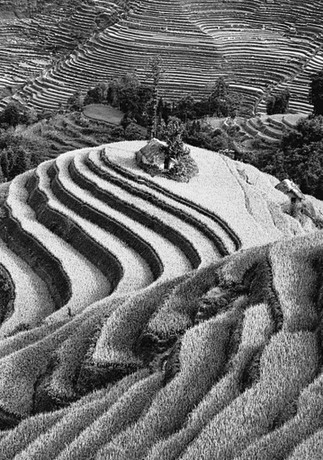

目前我國共有6個“全球重要農業文化遺產”保護試點,它們是浙江省青田的傳統稻魚共生系統、雲南省紅河州的哈尼稻作梯田系統、貴州省從江縣的稻魚鴨復合系統和江西省萬年縣的萬年稻作文化系統,剛剛獲批的雲南普洱古茶園和茶文化系統、內蒙古敖漢旱作農業系統。

你聽過農業文化遺產嗎?對許多中國人來說,自然遺產、文化遺產、非物質文化遺產早已耳熟能詳,而對全球重要農業文化遺產則有些陌生。我國悠久燦爛的農耕文化歷史,加上不同地區自然與人文的巨大差異,創造了種類繁多、特色明顯、經濟與生態價值高度統一的重要農業文化遺產。但是,在經濟快速發展、城鎮化加快推進和現代技術應用的過程中,由於缺乏系統有效的保護,一些重要農業文化遺產正面臨著被破壞、被遺忘、被拋棄的危險。為此,農業部下發通知,決定從2012年開始,每兩年發掘和認定一批中國重要農業文化遺產。

與一般意義上的自然遺產、文化遺產和非物質文化遺產相比,農業文化遺產的保護則有更難的一面:我們必須保住某一種傳統的耕作方式才能保護住在它基礎上產生的優良品種、可持續的生態農業以及各種文化習俗。但你有什麼理由要求當地的農民捨棄經濟價值高的生產活動而拘泥於傳統耕作之中呢?這正是農業文化遺產項目的工作難處。

近日,香榧文化與香榧產業發展研討會在紹興市舉行。據紹興市政府透露,該市已經啟動會稽山古香榧群全球重要農業文化遺產的申報工作,並被聯合國糧農組織列為保護試點候選點。

什麼是農業文化遺產?我國農業文化遺產保護現狀如何?又該如何進行農業文化遺產保護?

我國重要農業文化遺產達到6處

主持人:您能否介紹一下什麼是農業文化遺產?

闵慶文:廣義的農業文化遺產指人類在歷史時期農業生產活動中所創造的以物質或非物質形態存在的各種技術與知識集成,包括農業遺址、農業文獻等十大類。

狹義的農業文化遺產指歷史時期創造並延續至今、人與自然協調、包括技術與知識體系在內的農業生產系統。這正是聯合國糧農組織於2002年發起的全球重要農業文化遺產(GIAHS)保護項目特指的內容。

GIAHS旨在建立全球重要農業文化遺產及其有關的景觀、生物多樣性、知識和文化保護體系,並在世界范圍內進行了試點性遴選與保護,使之成為可持續管理的基礎。

該項目致力於把傳統農業系統及其賴以存在的自然和人文環境作為一個整體加以保護。不僅保護傳統農耕技術和農業生物物種,還保護農業遺產賴以生存的人文環境和自然環境,包括地形地貌、土壤植被、生物景觀、村落風貌、民居建築、民間信仰、禮儀習俗等。

我國是最早響應GIAHS項目的國家之一,2005年浙江青田稻魚共生系統被聯合國糧農組織正式批准為首批全球農業文化遺產保護試點。此後,雲南紅河哈尼稻作梯田系統、江西萬年稻作文化系統、貴州從江侗鄉稻魚鴨系統也被列為保護試點。雲南普洱古茶園和茶文化系統、內蒙古敖漢旱作農業系統也已被批准,將於9月初在北京授牌。浙江紹興古香榧群、河北宣化傳統葡萄園、陝西佳縣古棗園等被列為保護試點候選地。

搶救古代良種選育和嫁接技術“活標本”

主持人:保護農業文化遺產有什麼意義?會稽山古香榧林有什麼特點?

葛波兒:會稽山區是我國古香榧樹的原產地和主產區,栽培歷史悠久,自有文字記載至今已有2000多年的歷史,會稽山古香榧群占地30萬畝,該區域香榧樹分步及產量均占全國80%以上,是香榧種質資源的自然保護中心。

古香榧群的文化遺產價值,體現在歷史價值、藝術價值、科學和經濟、社會價值等各方面。比如說,它的歷史價值主要體現在古人對香榧群的利用上,反應了會稽山區域古代先民的生存狀態。據記載,早在西晉、東晉至唐代,會稽山所處的江南地區就出產優質的榧木,被人們用來制作船舶、灌木以及建築材料,用途廣泛。

在科研方面,它具有營養學、生態學、醫藥學、植物學和歷史地理學方面與多種學科的研究價值。

闵慶文:會稽山脈的古香榧林是古代良種選育和嫁接技術“活標本”,這樣數量眾多資源集中的人工嫁接且保存了前年以上至今碩果累累的古香榧群極為罕見。

香榧已融入了當地人民的生活、飲食、婚嫁等方面,形成了別具特色的文化。會稽山古香榧群既是防治水土流失的良好生態系統,又是具有較高經濟價值的山地利用系統,是一種重要的農業文化遺產類型。此前成功申請世界重要農業文化遺產的大多屬稻作文化,會稽山古香榧群若能成功申報,將是對我國農業文化遺產類型的重要補充。

同時,由於受自然災害的影響等原因,會稽山古香榧群面臨嚴重威脅,因此,會稽山古香榧群被列為重要農業文化遺產,將進一步提高人們的保護意識,有利於從更高層次對其進行動態和適應性保護。

保護“傳統”與現代農業並不矛盾

主持人:怎樣保護農業文化遺產?這和現代農業矛盾嗎?

闵慶文:農業文化遺產保護首先要是建立政府、社區、企業等多方參與機制。二是探索動態保護機制,如建立生態與文化保護補償機制、發展有機農業、發展生態旅游與文化旅游,實現遺產地潛在的文化價值,提高當地人民的生活質量,從而實現文化自覺和生物—文化多樣性保護。

對於農業文化遺產保護,人們容易有三個誤區,即將農業文化遺產保護與現代農業保護、與提高農民生活水平、與農業文化遺產地發展相對立。

事實上,“傳統”並不意味著“落後”,農業文化遺產是傳統農業的精華所在,將其與現代農業技術相結合,則是現代生態農業發展的方向。對於農業文化遺產而言,內涵的保護遠大於形式的保護。

農業文化遺產保護的根本目的是促使傳統農業系統在新的條件下的自我維持和自我發展,並在這種發展過程中為遺產地居民提供多樣化的產品和服務,並在此基礎上促進人們生活水平和生活質量的不斷提高。

保護是為了更好的發展,發展是積極的保護。農業文化遺產強調的是“動態保護”與“適應性管理”,既反對缺乏規劃與控制的“破壞性開發”,也反對僵化不變的“冷凍式保存”。在社會經濟快速發展的今天,遺產地因為相對落後有迫切發展的訴求是非常正常的。關鍵是尋找保護與發展的“平衡點”以及探索後發條件下的可持續發展道路。

- 上一頁:古鎮的最後時刻

- 下一頁:別讓“北京符號”只留在記憶裡