沁河古城堡大河邊上唯美廢村

日期:2016/12/14 17:41:50 編輯:古建園林

郭峪城堡內的“豫樓”

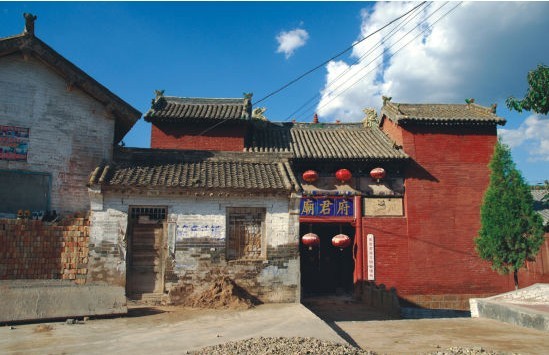

府君廟

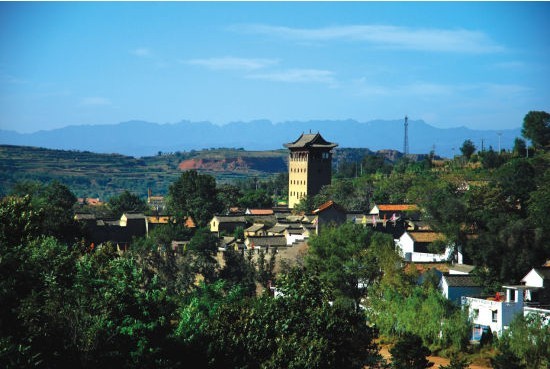

郭壁村

湘峪城堡

山西歷史悠久,文化底蘊深厚,除了像平遙古城、雲岡石窟、五台山那樣的世界文化遺產之外,尚有許多不為人知或鮮為人知的原生態古城堡村落,很是值得探尋和玩味。位於晉東南的沁河古城堡村落群,就是這樣的典范:這些古城堡大多沒有開發,很多村子不通車,也沒有路標指示,如果不向當地人問路很難找到,而且有些村落人煙稀少,頗有些“廢村”之感。但正因為如此,我們才看到了一個個原汁原味的、沒有商業氣息的古樸村落。

歷史上,文明的起源多半與河流有關,作為華夏文明發祥地之一的山西也不例外——汾河流域就是三晉文明無可爭議的發源地。而在晉東南,也默默流淌著一條名不見經傳的河流——沁河,這條在山西僅次於汾河的第二大黃河支流,發源於沁源縣,向南流經安澤、沁水、陽城等縣,流出山西後匯入黃河。而正是這條沁河將她所有的鐘靈毓秀與文運才思,都毫不吝惜地集中賜予了其下游數十平方公裡的區域,留下了一個完整的古城堡村落群。

以沁河為中心,星羅棋布地散落在沿岸的一個個古城堡村落,大多建於明末亂世,因此呈現出了典型的以“防”為主的古堡建築文化。這些城堡最大的特點就是平戰結合,村在堡中,許多城堡還經歷過實戰的考驗,雖經戰亂和年久失修,但大部分還是保存下來了,在飽經數百年的風雨滄桑之後,仍保持著原來的風貌,為人們留下了有形和無形的寶貴文化遺產。

正是這些獨特的歷史文化背景、優美的古堡建築和個性鮮明的民居形態,吸引著我們前去探尋這些人類的古老家園。我們從沁水縣端氏鎮出發,從北向南踏上了追尋當地的歷史文化之旅,一路沿沁河岸前行,用足跡將十余個古堡村落串在了一起。

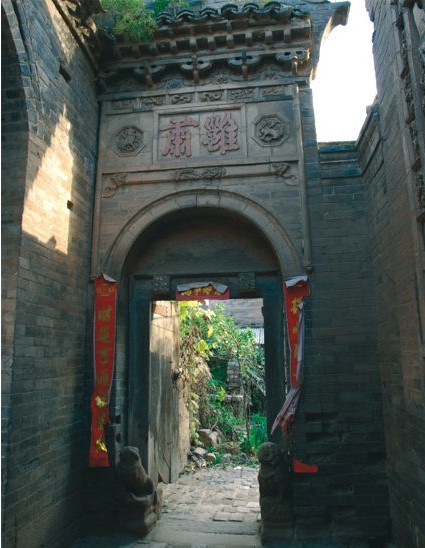

在“金郭壁、銀窦莊”,很多個院內暗設小門,院院互通,倘若外人進入,雖能曲徑通幽,但總摸不清門戶通道,如進迷宮。

悠悠沁水,不知流過了多少歲月,沿岸土地肥沃、資源豐富,決定了沁河流域持續的繁榮與富庶。“沁河”、“沁水”、“沁園春”、“沁人心脾”,正是這些美妙的字眼,讓人產生無限遐想:東漢沁水公主就曾把莊園建在了這裡,創造了無與倫比的繁盛圖景,以至於窦皇後的兄長也相中了她的“沁園”,依仗妹妹的權勢將其占為己有,留下了《沁園春》這個詞牌,讓後人千古傳唱。

從端氏鎮沿沁河南下,依次是坪上村、窦莊、郭壁村,這幾個美麗的村子坐落在沁河西岸,依山傍水、錯落有致。沁河古渡口上的吊橋,可以直通窦莊城堡,蜿蜒曲折的青石小道串起層層疊疊的院落,黃土高坡大片的黃色將青磚灰瓦映襯得格外醒目,那些斑駁的古城牆早已長滿葦草,透出一絲奪人心魄的蒼涼。現在了解窦莊的人並不多,沁河水日漸枯竭,村中的老宅院日益凋敗,我們只能通過那一座座“進士第”、“尚書府”,去想象當年窦莊的規模與鼎盛,去想象這裡當年被譽為“小北京”時的風采和魅力。

據說窦莊就是東漢窦皇後的老家,現在這裡完全沒有旅游開發,因此就沒有喧囂的游客和媚俗的商業,是我們可以隨意游走、探訪的自然村落。一位樸實的大哥把我們從窦莊南門領進村,來到小北門後,但見此處連著九宅巷,每一個宅院的大門,都可進院堂、通街巷,街巷接著城牆。很多個院內暗設小門,院院互通,倘若外人進入,雖能曲徑通幽,但總摸不清門戶通道,如進迷宮,無所適從。一旦敵寇來犯,窦莊村民就可以利用這些曲徑迷道與敵人周旋,既可抵抗,又能逃生,鄰裡之間還可相互支援,真是“一門通百戶,百門串遍村”。穿行在這些深宅大院、祠堂廟宇之間,濃厚的歷史文化氣息撲面而來。

明清兩朝曾是晉商發展的黃金時期,“金郭壁、銀窦莊”正是形容這些村子當時的富有,城堡、寺廟、碼頭、宅院、街巷等各種殘留的古建築遺存,依然默默述說著昔日輝煌的往事。郭壁城堡沿沁河西岸與窦莊相鄰,自古就是沁河的重要渡口,具有水運交通優勢,早在明清之際就成為晉東南的商貿重鎮。據說,郭壁城堡在輝煌時期的主街就長達五華裡,幾乎跟窦莊連在了一起,因日進斗金而留下了“五裡金郭壁”的美譽。然而經濟的發展,又使當地人開始重視教育,因此文風鼎盛,耕讀傳家,這樣占盡天時地利優勢的古村落,自然是人傑地靈,官宦輩出。文化的熏染還留住了古村的靈魂,所以有了“青缃裡”那樣高大莊嚴的堡中之堡,有了“迎爽”、“樂善”、“雝肅”這些風雅書卷的宅第名稱。

推薦閱讀:

磻溪村:千年古村 革命熱土

江西上猶縣園村

永康厚吳村 春色已過頹牆來

安徽靈山古村落

古城堡

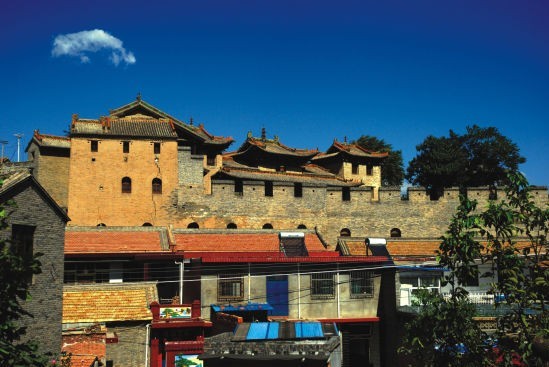

曾經的防守古堡

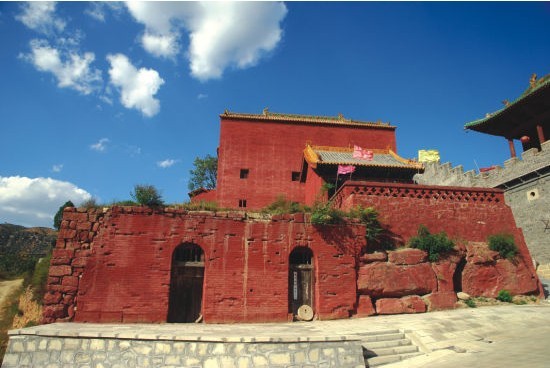

湘峪古堡的防御功能可見一斑

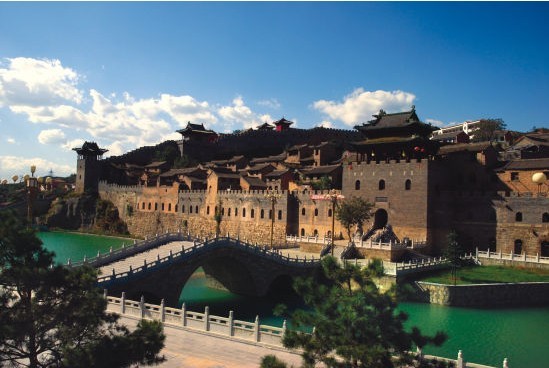

郭峪城堡依山傍水

今天,沁河水淺,商道變遷,古渡口的衰落帶走了昔日的繁華,在這些曾經的深宅大院裡,我們只能從殘存的木雕和褪色的字跡來辨認其昔日地位的尊榮。

在“三都古城”湘峪城堡,一旦城門被攻破,守城士兵可立即關閉兩道側門,更可站在城牆上用弓箭、滾石、擂木等攻擊敵人。

沁河在武安村向東折了一個90度彎,繞了武安村半個圈,與它的一條支流在村東南相匯成Y字形,3個古村落被兩條河分隔開來,武安在北,尉遲在西,屯城在東,互相隔河對望。屯城相傳是當年秦將白起的屯兵之地,《史記》中有“白起攻趙,拔光狼城”的記載;尉遲則因為唐將尉遲恭而得名;那麼,武安是否也與白起稱武安君有關呢?我們不得而知。兩千多年過去了,這些被山川河流環抱的古村落漸漸淹沒在歷史長河之中,守護家園的,只剩下那些恬淡的老人和古城牆遺址了。

從武安往東拐入一條山溝,我們沿湘峪河谷徒步前行。一路慢坡,中間經過幾個小山村,走近湘峪,老遠就看見在河谷北側的山坡上高高伫立著一片城堡式的古建築,城堡背山面河,被一條長長的城牆包圍著,民居建築則依傍山勢,高低錯落,風格鮮明。城堡規模宏大,東西長近三百米,南北寬約百余米,算是沁河流域古文化走廊中建築年代最早、建築層數最高、建築工藝技術最先進、建築風格融貫中西的城堡了。

從南門進入城堡,穿過門洞就是甕城,爬上城牆,往裡可俯瞰城內的街巷,往外可遙望對面的樊山。城堡設計完全出於戰爭防御體系需要,布局非常考究:甕城在兩面通道又設置了堅固厚重的側門,一旦城門被來犯之敵攻破,可以立即關閉兩道側門,守城士兵便可站在城牆上用弓箭、滾石、擂木等攻擊敵人。回望歷史我們就會知道,在明清時期,沁河流域一直是陝西流寇進犯京城的一條主要通道,肥沃富饒的沁河流域,更成為農民起義軍與當地流寇掠奪的重地。那麼,在冷兵器時代最好的防御手段,莫過於城堡的城牆和藏兵洞等設施。據說李自成曾多次兵臨沁河流域,對古堡群落中的窦莊、湘峪、砥洎城、郭峪、皇城等地發起攻擊,但進攻多日而未能攻破城牆,最後只好鳴金收兵。

如果說窦莊和郭壁彰顯了沁河古村落的文化底蘊,那麼湘峪古城堡則堪稱民間防御工事的精典之作。若在城外遠望古城,可以看到城牆和城內房屋上的拱形窗口,密密麻麻,猶如蜂窩,因此被坊間戲稱為“蜂窩城”。

如今,當我們漫步於小巷中,真有種穿越時空的感覺,歷經了400年的風風雨雨,古堡依然聳立。雖然由於歷史的滄桑變化,很多老宅院已雜草叢生、破落不堪,但歲月留下的痕跡依然清晰可見,偶爾在小巷深處的某個院子裡,透出幾許生活氣息,正是那些刻滿了滄桑的古銅色的臉,還在從容地守護著這片曾經的家園和逐漸遠去的歷史。

走出西門,離開城堡,潺潺的小溪,湛藍的天空,歷史的塵埃仿佛早已被拭去。從沁水到陽城,古村落是明清才子的故鄉——郭峪村曾出了15位進士和18位舉人;而皇城村則出過9位進士和19位舉人。

沿沁河繼續南下,便從沁水縣進入陽城縣潤城鎮。潤城也曾是沁河古渡口,明清之際商業繁盛。商而學,學而仕,“郭峪三莊上下伏,舉人秀才兩千五”,說的就是沁河流域商業之發達,文化之繁榮。上伏、下伏分別坐落在沁河東西兩岸,下莊、中莊、上莊在上莊東南山坡上,郭峪與上莊村僅一山之隔。

從上莊出來,沿著樊溪上行,首先映入眼簾的就是郭峪城堡內的標志性建築“豫樓”,高高的城牆巍然聳立、氣勢不凡。一個山村能有如此宏大規模的古城牆,確實令人匪夷所思,歎為觀止。據說,城牆的高度比北京故宮城牆還高出不少,此舉在封建社會實乃冒天下之大不韪。

推薦閱讀:

磻溪村:千年古村 革命熱土

江西上猶縣園村

永康厚吳村 春色已過頹牆來

安徽靈山古村落

- 上一頁:廣西秀水“狀元村”

- 下一頁:磻溪村:千年古村 革命熱土