廣西丹洲古鎮

日期:2016/12/14 17:54:30 編輯:古建園林

丹洲這座古城始建於明朝萬歷十九年,系當時的懷遠縣城,已有四百多年的歷史。1914年懷遠改稱三江縣,至1932年遷往古宜。古時以江為路,江河則為生財之道。丹洲地理獨特,上通湘、黔、滇,下連粵、閩、贛,使其成為東南地區通往西北邊界的門戶。丹洲一時成為方圓百裡之內的政治,經濟,文化中心,東南各省文人騷客聚居於此。丹洲置身於融江之中,四面環水,山懷水抱,猶如鑲嵌在青山綠水中的一顆翡翠。於此可見太白詩雲“二水中分白鹭洲”實景。古城目前尚存北門古城牆、閩粵會館、丹洲書院等歷史文化古跡及古民居。古城遺韻,令人久久品味。

綠島戲水

丹洲山環水抱,整個島綠色覆蓋的面積達百分之八十以上。丹洲的臨江沿岸植有蒿竹、柳樹和榕樹。特別值得一提的是河灘上不大引入注意的水草。成片成片的水草一叢叢一垛垛,形如細茅草,齊胸高,發達的根系緊緊咬住河灘的鵝卵石絲毫不放松,任憑風吹雨打霜凍雪壓。最難想象的是每年洪水季節,勢不可擋的滾滾洪流,把毫無抗拒能力纖弱如絲的河灘草,壓在河床隨波逐浪。盡管每次洪水都會帶來流域性的巨大破壞,但無桿無枝的河灘草,經過十天半月的洪水洗禮之後,不久又長出新葉,開始新一輪的生機。

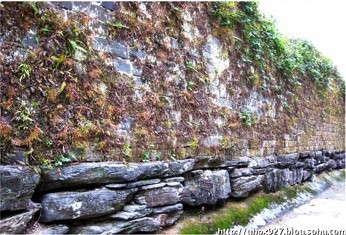

丹洲古城牆

據記載,丹洲古城牆是明朝懷遠縣知事蘇朝陽任職時的一項大工程,歷時一年,耗銀萬兩。城牆全長879米,高5.3米,厚3.6米,共有450個城垛,設東西南北四個門,並配設門樓。丹洲古城牆除了能防御戰亂之外,對水患也起了極好的防護作用。清朝1902年,古城牆擋住了特大洪水,使懷遠縣城官民免卻一場滅頂之災。至今,北門古城牆保存較為完好。城門內的碑刻分別記錄了古城變遷的部分歷史。

丹洲天後宮

天後宮又名“閩粵會館”,現遺址大門門額仍清晰可見“天後宮”和“閩粵一家”的刻字。閩粵會館是明末清初一位薛姓富商出銀千兩建成,並按福建漳州天後宮媽祖廟格局建造。遺址可看出天後宮無疑是當時最漂亮的建築。可惜具有300多年歷史的天後宮,曾有的氣勢恢宏和繁榮昌盛已成為歷史,現在只剩下殘破的歷史碎片和無盡的孤寂淒涼。2006年冬現場所見,天後宮北面的牆體經歷了無數的風雨之後,終於無力繼續挺立而傾倒。若有哪位經濟實力較強的有識之士,願為天後宮重建出心出力,丹洲古城將重現歷史的最亮點。

丹洲書院

該書院坐落在丹洲東面,坐東朝西,占地1340平方米,在清朝已是一所較為完善的教育場所。民國期間更名為三江第一小學。現為丹洲小學所在地。書院保存較為完整,院內綠樹成蔭,桂花飄香,最有名的樹是蘇朝陽知事種植的桂花樹。書院是丹洲古城最大的一處建築,古香古色,古風猶存。一陣陣清風拂過,仿佛飄來一陣陣遠去的讀書聲。

推薦閱讀:

京西古鎮—齋堂鎮

朝陽南塔

遼寧朝陽惠寧寺

朝陽八稜觀塔