新豐地標性古建築雁塔:老圍山頂“雁過留聲”

日期:2016/12/14 11:57:22 編輯:古代建築

七層雁塔,通高33.2米,高聳入雲。

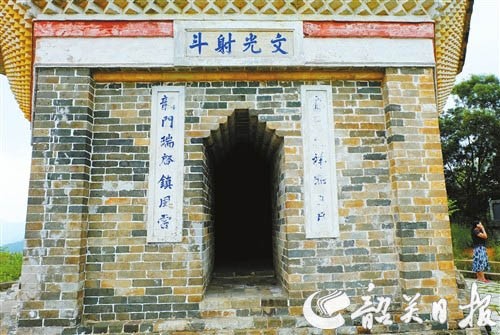

雁塔塔門上的楹聯,歷經風吹雨打,字跡依稀可見。

矗立在大江南北的古塔,被譽為中國古代傑出的高層建築。說起雁塔,通常人們會聯想到西安的佛教建築遺產大雁塔、小雁塔。在新豐,也有一座家喻戶曉的雁塔,它與佛教並無過多關聯,而是一座鎮邪驅災的風水塔。

近日,我們驅車於105國道新豐東郊路段,遠遠地便能看到聳立於老圍山山頂的雁塔身影。老圍山腳,一條新修的山路徑直通向雁塔。一行人沿石階拾級而上,中途二度歇腳,而到雁塔跟前時已是大汗淋漓。在朝陽的映襯下,黃白紅相間的雁塔愈加熠熠生輝。此時,徐徐清風捎來陣陣清爽,舉目四望,滿眼是郁郁蔥蔥的美景和盡收眼底的新豐城,登山的疲乏之感被一掃而空,讓人好不惬意。

看建築七層浮屠一覽眾山小

只見巍巍雁塔坐東向西,是六角形磚塔,外觀7層,通高33.2米。塔基為須彌座,塔門兩側書有楹聯“雁塔呈祥昭日月,龍門瑞起鎮風雷”,橫批“文光射斗”。

新豐縣博物館館長周英陽告訴記者,他們在幾十年前開展文物普查時,發現雁塔塔門兩側楹聯因風化、年久失修等原因導致缺字,於是特意邀請了省楹聯協會的專家進行猜字、補字,反復推敲之下才重現了這副楹聯的“原樣”。此前,雁塔也稱“文峰塔”,與橫批“文光射斗”四字相呼應。

雁塔始建於清乾隆四年,距今已有277年歷史。之所以叫文峰塔,取意於山峰形態走勢,寄托著學子鋒銳拔尖、代代成才的美好願景。後來,鴻雁常常棲息於塔周圍,人們取鴻雁高飛展宏圖的美好寓意,又將該塔改稱為雁塔。

雁塔第一層的直徑為7.6米,壁厚1.57米,六面砌門,其中三門可進入塔心室,塔心室為六角直井式,門內有磚砌階梯上二層。二至七層砌築兩扇真門,四扇壸門(壸門,指供奉、安放佛像在佛堂內砌造的基壇或壇座),塔身以灰漿砌築清水牆,向上逐級略有收分,葫蘆狀塔剎。每一層均為雙層重檐,以9層和5層的磚砌成,並粉刷成黃色。眾人猜想,或是取“九五之尊,至高無上”之意。

新豐縣博物館工作人員廖耀理介紹說,塔身原有彩畫,底層和第二層的額彷上以及底層檐部與第二級平座間的束腰上均繪有雲龍,瓦脊繪有卷草紋。但由於技術手段缺乏,重修時難以完全復原當年的絢麗色彩。

跟隨廖耀理,我們從其中一扇真門進入雁塔心室。“從外面看雁塔是七層浮屠,但裡面是13層的建築,每一層鋪設了木板樓面,方便人們登塔。”據他介紹,在1986年重修以前,並沒有內置的樓梯攀登雁塔,人們需要通過外層階梯進到塔心室,之後經由木板樓面,從一扇門轉出塔外,再繞著塔身在塔檐行走半圈轉至另一扇門,有石階繼續向上攀登。

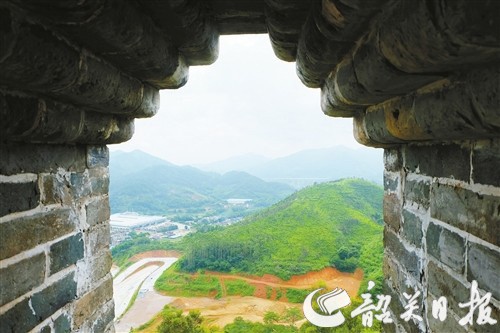

記者觀察發現,塔檐寬度不過十余厘米,這讓恐高人士紛紛腿軟。1986年重修時,該塔內置了木梯,如今,人們無需冒險“繞行登塔”,直接在塔內便可攀登至頂。站在塔上遠眺,頗有一覽眾山小的感覺。

從塔內,可眺望周邊山色及新豐城。

翻歷史陳縣令領建寶塔鎮風水

新豐縣古稱長寧縣。據《長寧縣志》記載,清乾隆四年(1739年),知縣陳張翼倡建雁塔,以鎮風水,造福於民。

老話道是:“窮山惡水出刁民”。意思是環境惡劣的邊遠貧窮地區,德化教育薄弱,民眾刁蠻,為官者不易管理。那時的長寧縣大體如此,相傳乾隆當朝60年長寧有過41名縣官,縣令的頻繁更換從另一個側面反映了這是塊名副其實的“窮山惡水”之地。

出人意料的是,浙江杭州人陳張翼來到長寧後,非常難得地圓滿完成了4年任期,於乾隆八年卸任。不少人將這一“奇跡”歸功於陳張翼在長寧任職的首件要事——建造風水塔雁塔。

據悉,風水塔興起於明朝初期(公元十四世紀),受到當時風水學說盛行的影響。風水塔主要用於堪山理水,補地勢,鎮水患,引瑞氣,建塔被視為“地脈興”而“人文煥”的大事,極受政府重視。

由青磚砌成的雙層塔檐呈黃色,陽光照耀下熠熠生輝。

聽傳說二度選址乞丐原是活神仙

“起初,雁塔的選址並非現在這山頭,而是在對面的山上。但在那怎麼也建不起來,以後才選在這建。”如今,在新豐市民中仍流傳著不少關於雁塔不同版本的傳說。

“從空中看,雁塔附近的地形如同一條巨龍,龍尾到新豐江附近,龍頭過了105國道。這條‘龍’可是很凶的。原來選址的地方恰好在龍的身體中間位置,‘龍’一發力,塔就塌了。”周英陽指著附近山脈繪聲繪色地介紹起來。

而如今的雁塔位於“龍”七寸的頸部位置,所謂“打蛇打七寸”,按照風水,在這個地方建塔最為合理,也最容易建起來。相傳,雁塔建成後,其所在的大洞村裡有座寺廟,內有專門的和尚日日念經,把守住這條“大龍”。

關於在原來選址上風水塔未能建好的原因,坊間有另一說法:當年,陳縣令征集民工在山上建塔,剛建塔基時,來了個衣衫褴褛的乞丐討吃討喝。但山上糧食、水都相對缺乏,民工並未施粥送水,還將這個乞丐趕走了。殊不知,這乞丐是位活神仙,臨走時撂下一句話:“你們好吝啬,造塔做一節。”從此以後,這座塔白天建起,晚上就倒,晴天建好,雨天就塌,再也建不起第二層,無奈只能另選地址新建雁塔。

後來人們才恍悟,此事不正是告誡大家要樂於助人、樂善好施嗎?現在,這只建了一層的塔基仍保留在雁塔對面的山頭,似乎在引導人心向善。

如今的雁塔已是廣東省文物保護單位,經過全面維修重煥光彩,不時有游人前來瞻仰,觀景的同時了解文化歷史。當地政府將其所在的老圍山打造成“雁塔山森林公園”,成為市民休閒娛樂的好去處。

- 上一頁:凝固在古建築中的首爾城史

- 下一頁:國家文物局為何斥20億保護拉薩古建和唐卡