千年古鎮的年畫興衰

日期:2016/12/16 18:19:28 編輯:古代建築 |

|

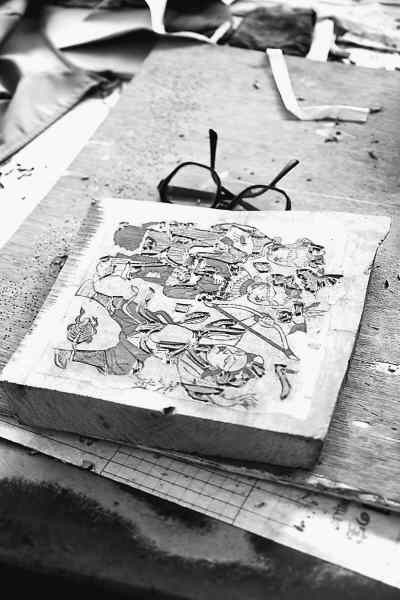

1月23日,農歷臘月二十八。朱仙鎮老字號“天成老店”的作坊裡,一塊木版靜靜地躺在台面上。 |

1月28日,農歷大年初三,朱仙鎮上的許多商鋪都閉門放假,“恆義祥”木版年畫店卻選擇了照常營業。

“恆義祥”位於河南開封市朱仙鎮中心岳飛廟東側,店面外牆上貼著一張巨幅的樸拙年畫,白臉紅眼皮兒的秦瓊揮鞭騎坐馬上。

踏進店門,櫃台以及四壁皆擺掛著年畫。“朱仙鎮木版年畫,中國首批非物質文化遺產,”女店主忙著向客人介紹,“單張的、裱過的、帶框的都有,還有成冊的。”

這裡的年畫,最便宜的2元一張,尺寸較小,稍大的賣6元,裱過的二三十元,成冊的較貴,百多元至三千多元不等。年畫色彩是“土味”十足的大紅大紫大綠,內容則以老式的秦瓊敬德、五子登科、送子觀音、劉海戲金蟾為主。

“恆義祥”門口不遠便有一家賣膠版年畫的地攤,五毛一張。與便宜而新潮的“地攤貨”相比,“恆義祥”的年畫並不討喜。“鎮子上的人不買這個,嫌太貴,他們都買幾毛錢一張的印刷品。”即使是在這座有著“中國木版年畫之鄉”稱號的古鎮上,家家戶戶的門口,貼出的全是膠印年畫。

“恆義祥”向東數百米,有一條穿鎮而過的“運糧河”,當地政府沿河修建起“年畫一條街”,街上集中了十幾家如“恆義祥”這樣的年畫店鋪和作坊。正值春節,街面游客稀落,只有十幾面寫著“中國木版年畫之鄉——朱仙鎮”的旗幡沿河排開,在寒風中飄揚。

見證者姚敬堂

“如今,鎮上各家作坊大多靠出售年畫故事集、年畫郵票、年畫長卷為主,單張年畫賣的很少了。”朱仙鎮木版年畫研究會會長姚敬堂說。

78歲的姚敬堂是為數不多的、見證了朱仙鎮年畫幾十年興衰全過程的老人之一。

這裡曾是一方重鎮,早在北宋便是商賈雲集之所。明代末年,賈魯河開通,朱仙鎮漸成南北水陸交通樞紐。及至清代,這裡已然領銜廣東佛山、江西景德鎮、湖北漢口,位列“四大名鎮”之首。朱仙鎮年畫的名頭也漸漸叫響,興盛一時。

後來,因黃河多次泛濫,賈魯河河道淤塞,且屢遭戰禍,朱仙鎮及其年畫業逐漸衰落下來。而今,“四大名鎮”中其它三個均已升格為“市”,只有朱仙鎮還保留著“鎮”的建制,現屬開封縣管理。

姚敬堂是朱仙鎮本地人,十四五歲便跟著兄長賣年畫。自幼喜愛書畫的他,閒時便臨摹年畫上的人物。據他回憶,雖然歷經戰亂、水災,但直至解放前夕,朱仙鎮裡還有23家年畫作坊,“每年一過九月九,就開始上工。”

上世紀50年代,木版年畫被列為“封建迷信”,禁止印刷。大量年畫木版被堆在大街上燒掉,年畫作坊主則大多被劃為地主打倒。

沒有人知道,當時一共有多少木版被付之一炬,姚敬堂的調查和估計是至少3000多套。盡管曾有人私藏了一部分木版,但經過“文革”的洗劫,這一部分木版也幾乎無存。

1986年3月25日,在省市旅游局的支持下,朱仙鎮年畫社成立。姚敬堂作為首任社長,上任後做的第一件事就是收集年畫古版。但費盡氣力,年畫社也只收集到53塊。“其中2塊明代,23塊清代,其余的都是民國時期版。”

為了查訪年畫技藝的傳承人,姚敬堂立下“年齡60歲以上,曾在老作坊中學徒3年以上”的標准。按這條標准,鎮上在世的老藝人一共11人。

11個人,53塊古版,這就是歷史留給朱仙鎮年畫的全部。為了找到更多的年畫畫樣,姚敬堂托人從德國、前蘇聯、日本、台灣等地博物館拍下保存在那裡的朱仙鎮年畫圖樣,回來後再依樣繪圖,依樣制版。憑著記憶、琢磨和嘗試,他們一點點將這門古老的藝術恢復起來。

1993年,姚敬堂從年畫社社長的位置退休,卻繼續擔任年畫研究會會長。研究會的作坊就設在他家的小院中。20多年來,他搜集了朱仙鎮年畫共198種,並從中挑選出一部分編印成年畫故事集出售,市場反響不錯。“前年賣了32萬,去年賣了21萬。”姚敬堂說。

新傳人張繼中

1992年,姚敬堂赴河北武強參加一個木版年畫博物館的開館儀式,同行中有一個26歲的年輕人張繼中。武強之行,讓學美術出身的張繼中第一次看到了年畫的魅力。

2007年,張繼中被鎮上任命為“萬同老店”老字號的經營者。“我的曾祖父是萬同的領作師傅。這也是一種傳承方式”,張繼中解釋說。這位中等身材,體態微胖的豫中農民,思維清晰且語速奇快。

“朱仙鎮年畫產品,最好賣的是文化。”張繼中說,“僅僅停留在賣幾張年畫的水平上,是不行的。”

1993年,張繼中進入朱仙鎮木版年畫社工作,“進來之後才知道,整個年畫社除了20多口人,什麼都沒有”。為了給年畫社謀點收入,1994年初,張繼中跑到上海去“拉錢”,7個月後,他搞到120萬元,建起朱仙鎮第一個印刷廠,張繼中任廠長。1995年,又建起第二個印刷廠。兩廠職工達到200多人。

靠著印刷對聯、膠版年畫,年畫社的日子一下子好過起來。“1995年11月,我們曾一次向昆明發了5個集裝箱。”不過,僅僅一個月後,兩個印刷廠便全都被新聞出版部門查封,原因是他們既沒有出版手續,也沒有印刷許可證。

1996年3月,年畫社被迫關門。張繼中“受命於危難”,當上了新一任社長。當時,年畫社欠著26.8萬元外債,銀行不給貸款,債權人四處追債,“一天最多收到過33張追債的法院傳票”。直至2000年之後,民俗文化市場逐漸升溫,年畫社的日子才慢慢好過起來。

也正在這個時候,政府開始介入文化遺產搶救工程。2002年10月28日,中國民間文藝家協會等單位聯合主辦首屆“中國木版年畫國際研討會”,達成了朱仙鎮木版年畫是中國木版年畫源頭的共識。“當時一共邀請了12個國家的學者參加。”張繼中回憶說。

如今,已是“萬同老店”總經理的張繼中,顯示出了比他的父輩更強的市場頭腦和經營能力。他與河南建業集團、交通銀行、人壽集團等大企業合作,走集團客戶的路子,效益頗豐。2008年,河南某大型企業在香港上市,一次性向萬同老店訂貨5000套年畫冊。“下一步,要結合聲光電,做朱仙鎮年畫的三維和二維動畫,進行立體開發。”展望未來,張繼中顯得信心滿滿。

變與不變

在姚敬堂看來,盡管取得了很大進步,但總體上看,朱仙鎮年畫現在還“沒形成氣候”。

如今,朱仙鎮上的年畫作坊只有七八家,從業者百余人。不要說與鼎盛時期的“家家會沾染,戶戶善丹青”相比,即便較之上世紀90年代初期,也是大為凋零。“當時,附近幾個莊子裡都有農民自印年畫,現在都不干了。”

缺少市場肯定是重要因素,膠印年畫的迅速普及大大擠壓了傳統年畫的需求,“朱仙鎮年畫有一千多年歷史,畫風、內容與現代人生活差異很大。”張繼中認為,“但從長遠來看,我們還是會做膠版年畫。”

“嫁接、創新、糅合,適應現代人口味,這是一個大課題。”朱仙鎮鎮長尚劍飛說。

盡管更多的人認為,朱仙鎮年畫的藝術價值,要遠遠大於其實用價值,“是藝術品,不是日用品”。但是,對“藝術”的堅持又談何容易。

現今,當年“年畫復興”時的11名老藝人在世者寥寥,鎮上不少老字號的後代已經脫離年畫行當。“傳男不傳女”的古老風俗,令這項傳統技藝面臨失傳的危險。

朱仙鎮年畫使用的色彩多則9種,少則5種,與天津楊柳青、山東濰坊、江蘇桃花塢、四川綿竹等國內其它年畫種類相比,其一大特色在於所用顏料完全就地取材,以礦物和植物手工炮制得來。如墨色使用煤黑,紅色使用蘇木、廣丹,綠色使用銅綠,紫色使用葵花子等。

手工熬制顏料,短則幾個時辰,長則一天,遠不如化工顏料使用方便,“拿水一兌就行”。然而,直至今天,朱仙鎮藝人以使用這些天然顏料為傲,提起化工顏料頗為不屑:“那些色一見太陽、一見水就都沒了。咱們的畫,印完直接放在水裡也不掉色。”

獨特的顏料造就了朱仙鎮年畫的艷麗色彩,也決定了其成本無法與批量而廉價的化工色相比。適用的材料也越來越少,“以蘇木為例,太貴,上次花了好幾百塊買來,結果全是蘇木根。”姚敬堂說。

一些傳統技藝中使用的工具也在消失。如上色時使用的刷子,傳統上使用紅葉草制成,“軟硬適中不傷版”,但環境起了變化,當年河邊遍是紅葉草的情形早已不見,越來越多的技師不得已使用棕刷代替。

朱仙鎮年畫的另一特色,在於它純粹套印而成,絕不手工補色或手繪填色。這保證了朱仙鎮年畫古樸、鄉土的畫風,卻也在無形中制約了其表現題材與表現能力。

“比如去年的奧運福娃,臉上那種白裡透紅的效果,天津楊柳青能印,我們印不了。”朱仙鎮木版年畫行業聯合體主席劉彬說。

但無論如何,傳統和本色技藝仍要堅持,這是許多人的共識。“應該堅持將朱仙鎮年畫作為一種文化遺產,而不是商品來對待,不能僅僅以經濟效益來衡量其成敗”,開封縣縣委書記於吉良認為,“這裡有中國民俗文化的根,不能壞在我們手裡。”

龍頭之爭

朱仙鎮年畫社成立前5年,即1981年12月2日,開封市也成立了“河南朱仙鎮木版年畫社”,古版研究室主任叫郭泰運。

“朱仙鎮年畫”名頭的叫響是在朱仙鎮,起源卻在北宋都城開封。明清兩代,朱仙鎮年畫最鼎盛時,鎮上的年畫作坊達300多家。但到解放前,年畫作坊逐漸由朱仙鎮向開封遷移,開封再度成為朱仙鎮年畫的產銷中心。這種狀況一直持續到解放初期。

郭泰運是開封著名年畫作坊——“雲記”老店的學徒。早在1961年,開封市便曾組建“開封市朱仙鎮年畫生產合作社”,希望朱仙鎮方面派人教畫,“但我們不願意教。” 姚敬堂回憶說。

開封市方面後來便找到了郭泰運,以及李廣亮、朱永敬等老藝人,進行了舊版的挖掘、整理工作。河南大學劉鐵華、王威等教授都常到社裡指導,並組織創作了一批具有時代氣息的新年畫。

盡管“合作社”不久便關門了,市、鎮兩撥人馬卻暗地裡埋下了一個爭論,即朱仙鎮年畫發展的龍頭是放在朱仙鎮,還是放在開封市?

進入90年代,市場經濟的大潮讓不少人嗅到了朱仙鎮年畫背後的商機。市、鎮兩級的暗中爭奪漸漸升溫。2004年,開封市博物館成立了“開封朱仙鎮木版年畫研究保護中心”,聘請郭泰運前來主持,2006年12月,郭泰運當選為“中國民間文化傑出傳承人”。

文化部每年下發給市裡一筆非物質文化遺產保護資金,其中一部分專項用於年畫保護,但“朱仙鎮政府從來沒拿到過這筆錢,被市裡留下了”,一位鎮干部私下告訴記者。

2006年1月,朱仙鎮木版年畫被列入國務院公布的首批國家非物質文化遺產名錄。但時至今日,朱仙鎮並未拿到這塊牌子。這塊牌子如今復制品放在開封縣文化局,原品放在開封市博物館。

姚敬堂做過的最得意的一件事,則是早在1992年,他便將“朱仙鎮”申請為商標,使用范圍為“年畫”,商標的所有人屬於朱仙鎮年畫社。

2008年初,在市政府的協調下,爭論終於暫時消停下來。時至今日,朱仙鎮年畫,開封“雲記”老店,開封博物館新開發的年畫,終於放在了同一個年畫展示室裡。

“主要是思想不統一。弄好了,朱仙鎮年畫會有大發展。”姚敬堂這句話顯得意味深長。