陽山古村:“天下客家第一村”的靈魂在跳躍

日期:2016/12/15 23:34:09 編輯:古代建築

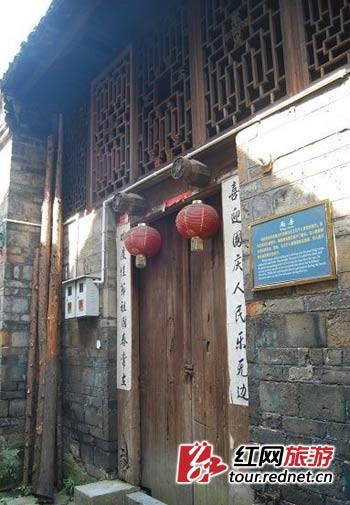

(重疊著的新舊門聯,記載著許多歷史瞬間和家族榮耀。)

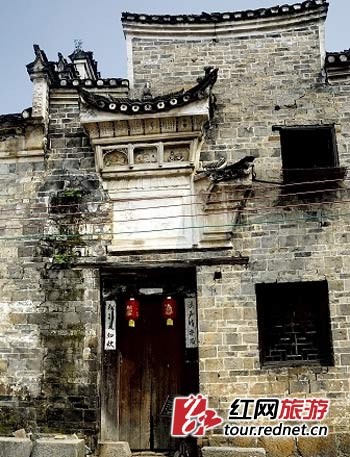

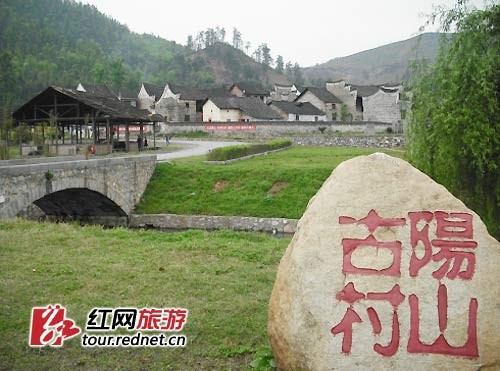

(古村大門)

“天下客家第一村”:陽山古村

有民俗文化與古民居建築“活化石”之稱的桂陽縣陽山古村位於郴州市桂陽縣正和鄉境內,距郴州市區30公裡,距桂陽縣城16公裡,與萬華巖、仰天湖、四清湖等風景區構成旅游金三角。陽山古村始建於明朝弘治年間,占地兩萬平方米,現存古建築60余棟,現有居民100多戶。

從不同朝代起,該村就設立了“救嬰會”、“義學會”、“禁戒會”等民間組織,形成了“寬容誠厚重、和氣致祯祥”的百年家風。如“救嬰會”就是為了收養救助女嬰而成立。村民每添一女嬰,“救嬰會”便會派人送谷兩擔,且長期幫助女嬰家渡過經濟、生活、生產上的困難。陽山古村以其古樸的民居建築以及和諧的民俗民風,深深地吸引著中外各地的游客。

陽山古村自明朝弘治年間始建至今已逾500年,因其祖先從江西廬江郡遷徙而來,子孫繁衍聚族而居,故有“天下客家第一村”之美譽。青山環繞、秀水索回的陽山古村,歷經數百年發展,積澱了深厚的人文歷史文化,自發成立過重九會、議學會、女兒會、禁戒會等六會治村組織,形成了“寬容誠厚重,和氣致祯祥”的百年家風,是我國古民俗風情的活化石。

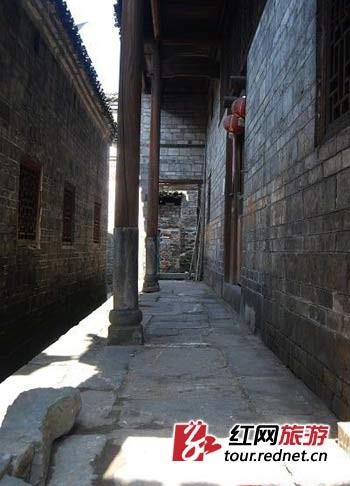

(古村裡,處處都是明清建築氣息。)

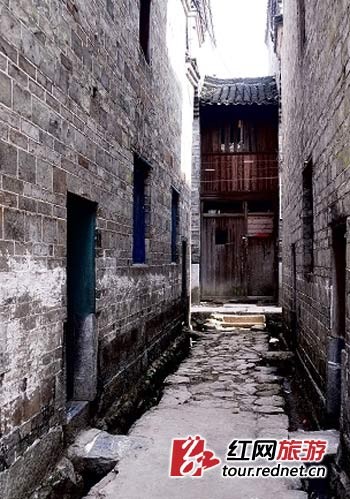

(在這裡,可以聽到歷史自己在訴說。)

陽山一個有靈魂的古村

4月25日。從長沙一路高速奔馳到郴州,桂陽。然後,離開桂陽城區,往鄉村公路去。

陽光越烈,天地越靜。

跑了大約半個小時的鄉村路,到了距桂陽縣30公裡的正和鄉陽山村。

陽山村是個老村落,從它最早的主人“何氏自修公”明初時候由江西廬江遷來,“聚族而居”,至今已有600多年。

根據現存的何氏族譜,這個村落始建於明弘治年間(1497年),建成於清康熙、乾隆兩代,昌盛於道光年間。我們在村子離槽門最遠、靠後山最近的一棟房子裡,發現廳堂牆基腳處,一塊厚厚的青磚上鮮明的刻印:道光八年。43歲的村支書何石寶告訴我們,這是建得比較晚的房子。旁邊另外一棟建於道光十一年(1831年)的房子,就算是村裡年代最晚的古建築了。

(正午陽光下的古老民宅。)

(虛開的大門,引入的是真實的生活味道。)

2000年,桂陽縣文物管理部門在搞文物普查時,發現了這座在山水間靜靜生息了28代、至今還有四五百人口的古老村落。

陪同我們一起到陽山村的鄧林才,曾在正和鄉工作,陽山村的資料就是他一手整理出來的。鄧說:“陽山村只是在規模上比不上張谷英村,論文化底蘊其實更深,我們這裡的東西保存得更多,更完整。”

張谷英村,2003年全國首批公布的22個國家級歷史文化名鎮名村之一,湖南惟一入選的“名村”,近年來聲名鵲起,已經成為湖南的一個旅游熱點。鄧拿陽山村與張谷英村相比,雖然帶了點地方主義的感情色彩,但也自有他的道理。

(歷史,就這樣走進現實。)

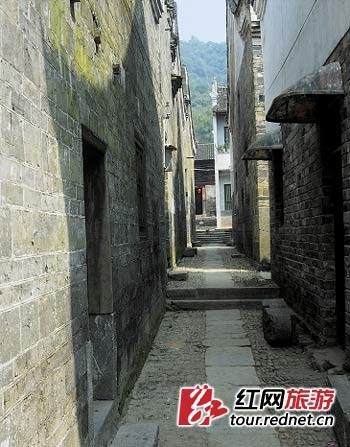

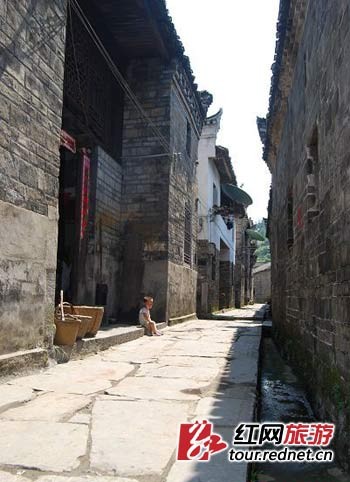

(靜靜的巷道。)

陽山村背靠郁郁蔥蔥的陽山,村前是一條古河道。

村子原來是被一道圍牆整個地圍起來的,現已殘缺,但斷牆依在。

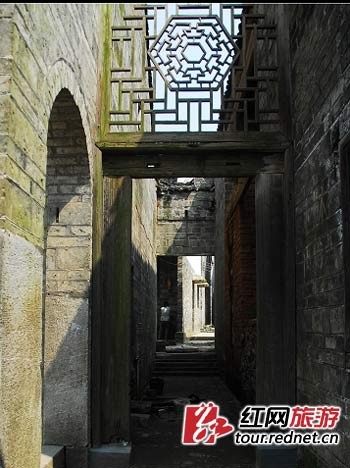

進入村子的門被稱為“槽門”,木石結構。槽門前面,立有一對石頭拴馬樁,一高一低,刻有“□□乙酉科舉人何煌”的字樣。據說,村子裡舊時的風俗是,誰中了舉人,就可以在村裡立一對拴馬樁,刻上名字,有點衣錦還鄉的意思。何支書說,村裡原來有十幾對,現在只剩下了四五對。果然,我們隨後在村子的另一頭,又發現了“道光戊子科舉人何魁”的拴馬樁。

陽山村原有古建築六十八九棟,現存64棟。建築風格精巧雅致,飛瓦重檐,雕梁畫棟,橫巷8條、豎巷5條,縱橫成片。房屋大多是兩進結構,分廳堂、正房、廂房,中有天井,用於通風、采光,地下排水系統通暢完善,畜圈、廁所擺建於房屋兩側,一派“天人合一”的悠然氣氛。

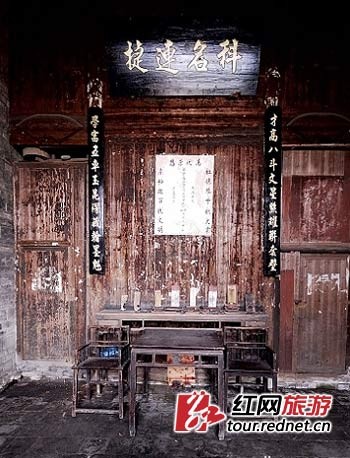

(在這裡,能看到家族當年的榮耀。)

(滄桑的印記。)

房屋的大門使用青銅的門環、門鎖,很多是兩三百年來沒換過的。廳堂裡大多掛著牌匾,如“學海淵源”、“研經第”、“佩印堂”等,字跡深刻、清晰,且都是燙金字。據說,“文革”時期很多牌匾被要求漆成紅色,時間一久,紅漆自然剝落,又露出隱約的金色。鄧林才笑稱,“歷史的真面目遮不住”。

牌匾下面一般擺有“半桌”(兩半桌子拼成一張圓桌),兩廂靠牆則擺放太師椅。我們看到有一戶人家,沿牆擺了8張太師椅,問年代,說是“比較晚了”,“大約是鹹豐年間的東西吧”。

何支書說,村裡的人有很強的保護意識,尤其是這十幾年來,沒有人賣過這些祖傳的東西,要是發現別人家有想賣的苗頭,還要去阻攔的。其實,這些生於民間的東西,還是讓它們保存在民間,不要流入那些古董販子之手,也許是一種最好的歸宿吧。

陽山村43、44號的祖先是一個叫何富蓮的清朝舉人。其主屋旁,有一棟小巧的兩層木樓,據稱是何富蓮當時與朋友聚會歡談的場所。樓上廂房牆上寫滿了詩句、對聯,或工整,或狂草,筆跡各不相同,落款處有“曾國藩”、“左宗棠”之類。據說,這是主人和朋友雅集,酒酣耳熱之際,揮墨臨摹的各自偶像的詩句。流年似水,那些談笑風生都已沉寂。只留下這四壁的墨痕,隱約間,還激蕩著當年的少年意氣。

據族譜記載,何富蓮,也是向陽山村“救嬰會”助捐的第一人。當年,他捐獻的是水田一畝四分。

(梅閣,好雅致的名字。)

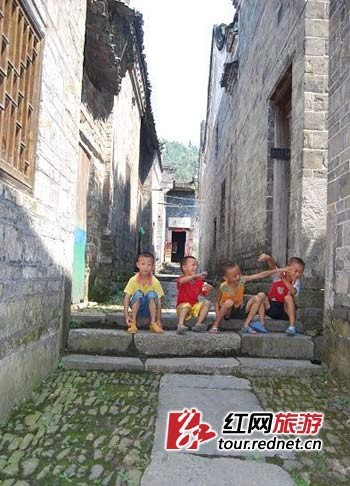

(在村裡見到一群孩童,嬉戲熱鬧,一動一靜與古村相映和諧。)

近年來發現的一些古民居村落,大都傳承著一種屬於農業文明獨有的耕讀文化,對“讀書做官”非常重視,陽山村也不例外。但與其它古民居村落不同,也就是鄧林才所說“文化底蘊更深”的是,陽山村曾建立了一系列旨在“淳風俗”的社會保障、制約機制。“救嬰會”、“議學會”、“禁戒會”、“重九會”、“宗源會”,一應俱全。這種自我約束、自我教化、自我延續的功能,維護著一個偏僻鄉村的相對穩定。據省文物局有關專家說,在湖南境內“很少見”。僅此一點,陽山古村便可在湖南甚至全國的古民居村落研究中占一席地位。

在陽山村,我們看到尚存的兩塊石碑,一塊是“救嬰會”,碑身完好,碑文多半清晰;一塊是“議學會”,碑身已裂為9塊,但可拼湊完整,碑文多半模糊。仔細辨別,可以發現前者刻於同治甲子年(1864年)仲夏月,後者刻於宣統三年(1911年)。

據考證,“救嬰會”是專門救助女嬰的,“議學會”是對貧寒學子進行捐助,“重九會”是為孤寡老人而設,“禁戒會”是禁毒禁賭的“法制”機構,“宗源會”專管修立族譜。“議學會”碑文有“捐上廟前沙田壹丘計谷肆擔,□□□半山嶺田壹丘計谷貳擔半”之類字樣。“救嬰會”碑文清晰,“一議溺女者察明以故殺子女鳴官究治;一議給錢後復暗害性命者察出鳴官究治;一議人既溺女知情直報

者賞錢三仟貳佰文;一議掌管之人務宜廉正,如徇私者察出公罰……”,賞罰分明。

79歲的何昌縣是何氏23代子孫,曾經是民國24年(1935年)“禁戒會”會員。4月25日下午,何坐在日光陰影中的門檻上,告訴我們,“禁戒會”最早成立大約在同治年間,因為村子裡開始有人抽鴉片,有的人甚至“抽到敗家”。後來,“禁戒會”的條例從“禁洋煙”發展到了“禁賭博,禁偷盜,禁娼、嫖等”。“禁戒會”有8個人,分主任、文書、會計等,都是村民選舉出來的。對違反禁戒條例的村民,一般都“根據其家庭收入,有現錢的罰現錢,沒現錢罰谷子,罰‘母豬肥豬’”。像賭博,“組織的人罰8擔谷子,參與的人罰1擔,舉報的可以獎發2擔”。

但這些村民自行設立的機構,全部在1952年左右,以“破四舊”的名義解散掉了。

不過,也許是這些“鄉規民約”潛移默化的作用,陽山村民風一直很好,據說,從1949年以來,這裡就沒有過受刑事處罰的。

(陽山古村周邊,環境優雅,宛若五百年前的江南勝景。)

鄧林才說,“我們陽山村是有靈魂的”。

他認為陽山村最可貴的,就是那種歷史、文化的延續性。

鄧之所以敢輕視今天作為“國家級歷史文化名村”的張谷英村,一個重要的原因就是,張谷英村被“開發”為一個熱門旅游景點後,供人參觀,那種自然生活的氣息不可避免地被割裂、異化,或者說是摻進了一些商業化的雜質,已經失去了她最初的純粹。

美,不是用來示人的。

事實上,自上個世紀八十年代以來,這種“發現古民居”的模式在中國已司空見慣。而“發現一個,就破壞掉一個”,也已經成為一種更深刻的悲哀。安徽西遞,浙江周莊……今天的張谷英村,乃至明天的陽山村,也都已面臨這種困境。

(還未上學的孩童,坐在自家門檻上曬著太陽。)

據悉,桂陽縣政府目前已將“開發陽山村”納入議事日程,他們構想出一個包括陽山村在內的旅游圈,希望“招商引資,將從前隱藏‘深閨’的地方推到世人眼前,從而帶動當地旅游經濟的發展”。

這樣的“藍圖”,有時真讓人心情復雜。

恬淡、古樸的陽山村,在夕陽下靜穆如初的陽山村,它是應該被大力“開發”出來,還是應該以一種完整的原生狀態,獨自面對更浩瀚的光陰流逝?

游玩幫手:

陽山古村票價:每人30元

陽山古村開放時間:全天

陽山古村交通

散客乘車:桂陽三中門口(20分鐘一趟)

自駕車:桂陽環城南路東風中學大門對面路口方向

- 上一頁:找尋最美麗春色 漫步中國十大魅力古鎮

- 下一頁:新葉古村濃濃遺風有玩味