古鎮洛帶 夢裡飛花說客家

日期:2016/12/16 17:44:52 編輯:古代建築千年遷徙,千年尋夢,他們是不忘根脈的遷徙者,更是勤勞的耕耘者和堅韌的奮斗者。“客而家焉”,就是要視異鄉為故鄉,在陌生的土地上建設出一個嶄新的美好家園來。

四川洛帶是四川乃至西南地區最大的客家人聚居區——成都“東山客家”的中心。學界認為,洛帶是中國內陸“最後的客家王國”,是彌足珍貴的“客家方言島”,是中原古文化的“人文活化石”。就想,蒸嘗會的壩壩筵還是那麼以家族祭祀的名義把酒盡歡嗎?鄉音無改的客家山歌,還是那麼婉轉風趣地逗得鄰村妹子羞怯嗎?熱鬧喜慶的客家婚禮,也還是那麼俗尚風雅地傳承著漢家正脈婚俗的唐宋遺韻嗎?

就讓我們一起走進洛帶,走進客家,去看那多姿精巧的客家建築,去領略它獨具魅力的人文風俗,去解讀它隱藏於歲月背後的隱秘歷史……

懷著對南方故土的深情眷念,當年客家人在新建家園種植的紅豆樹,早已蔚然成林。今天,其綠風浩浩的姿態,令人感動感懷

今日,我就停留在客家人親切而溫暖的屋檐下。

一片又一片青瓦連天的民居簇擁的會館建築彩釉瓦楞的頂上,正午的陽光正傾注其上,閃耀著金色的光芒。當帶著花香果味龍泉山地山野之風輕拂而來的時候,與它一起唱和的,是那座飽經滄桑的客家會館飛翹的斗拱下,古老的風鈴在低吟淺唱……

離開故鄉洛帶已經多年。然而就在這個夏末秋初的時節,當紅豆林再次搖曳浩蕩綠風,“最相思”的紅豆也開始呈現美麗中國紅的時候,我——一個游子的腳步再次行走在我先祖遷徙而來時曾經走過的路上。來時的路,連通原鄉跳動的脈搏,鄉愁盡釋,溫暖如注。 中國內陸“最後的客家王國”

所謂客家,既是“客而家焉”,又是“家而客焉”。這個漢民族中被譽為東方猶太人的支系,從晉代始,就一次次地離開中原故土,他們以遷徙者的倔強姿態和整村整族凝合的力量,筚路藍縷,歷盡艱辛,行走在尋找新家園的路上,並最終於唐末宋初蟄居在了閩、粵、贛交界的崇山峻嶺中。當北方民族在不斷動態融合之時,他們卻保持相對的靜止,外壓內聚,尋根報本,逐步演化為漢民族中既保持中原古文化原態風貌,又兼收並蓄南方各少數民族精華、具有獨特文化氣質的族群,那就是風情卓著的客家。

正在洛帶古鎮街頭寫生的畫家

銘記了客家人太多族群記憶的客家話,是客家人惟禮是尚情感交流的密碼

事實上,客家的歷史就是一部遷徙的歷史。從晉到清,他們先後經歷了五次大的遷徙,從閩、粵、贛而內地省份甚至海外,到今天,1.2億的客家人是地球上閃亮各地的“黃飄帶”。就在三百多年前,無數客家人又勇敢地加入到了“湖廣填四川”移民浪潮中。這一次,他們遷徙的目的地是天府之國四川,這使得四川從此成為中國5大客家人聚居省之一。由於較早到達的湖廣移民占據了土地相對肥沃的平原地帶,所以入川的客家人大多只好在成都以東的丘陵和山地耕種繁衍,經過上百年的發展,學術界稱為“東山客家”的這片區域最終成為四川乃至西南地區最大的客家人聚居區。

東山客家之所以能有如此氣候,原因還在於那處叫做洛帶的地方。可以說,作為曾經川渝古商道上商貿繁華的重鎮和移民會館荟萃之地,整個東山客家都是以它作為中心而散落開去的。不過,時至今天,當不少地方的客家據點經過數以百年的歲月消磨,尤其是客家人聚族而居的傳統習俗在蜀地遭受“人大分家”“別財異居”的重大沖擊,曾經濃郁的客家風俗日漸式微。不過,它們卻在成都近郊的洛帶一地得到了完整衛護——比如源自皇室規制的客家蒸嘗祭祀,比如講究“六禮”的繁雜客家婚俗,比如“寧賣祖宗田,不丟祖宗言”代代相傳的客家話,甚至酒與山風飲紅臉龐的客家壩壩筵等。

據資料統計,就目前而言,居住在洛帶場鎮上的兩萬居民中,有90%以上的是客家人後裔,那些來自原鄉的鄉音俚俗依然在客家人子孫今天的生活中,虔誠地秉承原樣而代代沿襲。所以人們說,洛帶是中國內陸“最後的客家王國”,是彌足珍貴的“客家方言島”。

在這裡,“原鄉”的概念既指向嶺南,也指向千年之前的中原。曾幾何時,當人們陡然間來到洛帶,就猶如酷熱的旅行中邂逅了一處空谷幽蘭之地,迥異的方言和風俗讓人倍感驚訝,惶惑,與驚喜。是啊,在這個多少年花開花落獨自芬芳的人文秘境裡,保存的太多客家移民記憶和歷史密碼,一下子就使人的心靈觸角伸向了歷代的遠方,而遠方,那是客家人遷徙、奮斗、血脈炙熱澎湃的故鄉。 夢回唐宋 客家方言島上的母語光輝

雖然距離成都也就20公裡之遙,但故鄉洛帶一天的生活從來都是從黎明時的一陣雞鳴狗吠開始的。之後,一兩家的窗戶亮出橘黃的燈光,再然後,青瓦屋頂上升起袅繞的乳白炊煙。當第一縷陽光悄悄地投在古鎮最向陽的那面牆壁上的時候,投在待嫁姑娘閨房的棂格窗子的時候,投在上學孩子邁過的門檻上的時候,庭院大門的開阖聲,茶鋪、包子抄手店、天鵝蛋小食點店鋪板門的拆卸聲,便依次響起。

濃郁的客家文化,使洛帶古鎮成為今天人們的熱游之地

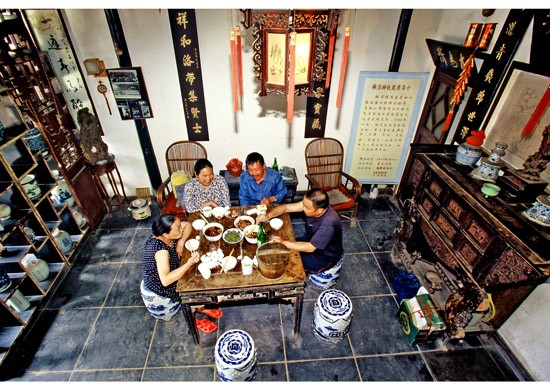

青瓦蔭覆的客家民居裡,客家過著田園詩意般的安逸生活

我伸了個懶腰,穿過老屋狹長的甬道來到街上。初陽之下,看見自己的影子與三三兩兩父老鄉親的影子,一起在青石板街道上拉得很長,它們因重疊而不分彼此。遇到熟人,大家都習慣性地用客家話問候道,“食朝(吃早飯)莫有?”鄉音鄉情,讓人倍感親切,似乎連呼吸的空氣裡都徜徉著一種溫馨。

要知道,在我的故鄉,是將“下雨”念作“落水”,“穿衣”念作“著衫”,“太陽”念作“熱頭”;稱“昨天”為“昨哺日”,稱“一日三餐”為“食朝、食晝、食夜”等等的。故鄉人自稱“土廣東話”,其實語音語調與客家語代表的廣東梅縣話也並沒有太大的區別。如果說“土廣東話”是隨客家先民來自嶺南的,毋寧說它們最早源自中原。有學者曾經指出,無論聲音、韻音、聲調、詞匯、語法,以洛帶為中心的東山客家話都與唐宋時期的中原官話比較接近,可謂“21世紀的語言活化石”,洛帶也因此成為學術界彌足珍貴的“客家方言島”。

三百年來,處於被稱為“四川官話”的湖廣話汪洋大海包圍的這個“客家方言島”,始終沒有沉淪,反而愈加彰顯出旺盛的生命力來,這個謎一樣的結,始終都在我的心中纏繞。

記得小時候,我到鎮上的學堂上學,老師們都是要麼用湖廣話、要麼用普通話來教學的,回到家中,驕傲地顯擺幾句,便會立刻遭到老輩人“四川騾子學馬叫”的訓斥。據說,過去洛帶客家人說親,要先用客家話“打鄉談(用鄉音交流)”,如發現對方不會說客家話,這門親事就基本告吹了,偶有破例,剛過門的新人也被要求趕緊學會說客家話,不然會被鄰裡笑話為“娶了新娘丟了祖宗”。

“寧賣祖宗田,不丟祖宗言”,是客家先祖的遺訓。對於一個長期動蕩遷徙的民系而言,身外之物的“祖宗田”失去可以再得,但母語的遺忘,將會使他們在遷徙的路上成為斷了線的風筝一般迷失航向。更為重要的是,銘記了客家人太多族群記憶的客家話,是客家人惟禮是尚情感交流的密碼,無論走到哪裡,那親切的鄉音都會在他們的心底掀起巨大的漣漪,“耳聞鄉梓之音, 皆大歡喜”,血脈之根也就由此串聯開來。學者嚴奇巖說:“客家方言對於喚醒、凝聚同祖同宗的情感起了不可低估的作用。”“與其說是保存自己的母語, 倒不如說是在保護自己的傳統文化。”

沿著老街一路走下去,在客家母語溫暖光輝的包裹下,那些顯赫於農耕時代的古老客家手藝——編織草鞋的,印制藍花布的,剝繭制絲的,倒糖餅的等等在沿街的鋪子裡一一呈現,那指尖上的精彩,一不小心就讓人沉迷到往昔的時光中了,夢裡飛花,黃遵憲的那首詩閃現腦海——“筚路桃弧輾轉遷,南來遠過一千年;方言足證中原韻,禮俗猶留三代前”。如此光景,可是夢回的唐宋嗎?

夕陽的余光正悄無聲息地漫過故鄉飽經滄桑的建築,古老的風鈴聲中,我又哼唱起那首童年唱過的客家歌謠——“月光光,秀才郎,騎白馬,過蓮塘……” 客從何來 一個家族的遷徙秘史

8月雨後初晴的一天,74歲的巫士專大爺又在他家祖屋的堂屋門前,小心地翻曬家譜。我看得見堂屋內一張用生漆漆得光亮的神龛,以及神龛之上張貼著用大紅紙書寫的神位。神位之上,則是一塊高懸著的巨大匾額,上有“平陽世澤”幾個鎏金大字,它們在光線微弱的室內,閃耀著熹微的光彩。

巫大爺告訴我,所謂“平陽世澤”,是指家族可最早溯源到山西平陽。在老人的指點下,我終於在那幾冊修訂於清乾隆年間的泛黃家譜中,逐漸理清了巫家一步步走進蜀地的主要遷徙路線:

巫氏原居山西平陽郡夏縣,因為戰亂,東晉末年,巫氏後裔被迫南遷,其入閩始祖巫羅俊由此成為客家祖地——福建寧化的開山祖;南宋末年,羅俊公後裔巫禧從寧化遷至廣東興寧縣石崗,為洛帶巫家的入粵始祖;清雍正十三年(1735年),禧公後裔巫錫偉又自廣東長樂縣遷移到今重慶市的榮昌縣。其時巫家家貧,錫偉公便讓次子巫作江隨叔父巫錫郡在洛帶經商為業。經過數年的打拼,巫作江逐漸成為成都外東首富之一。按照《巫氏家譜》民國十年的修訂本說法,巫作江十五歲“貨殖重慶,所謀不遂,乃游陽安(今簡陽)之洛帶鎮”“歷十余載,囊囊頗饒”“遂一意經營……財源日豐,鎮之人無不推服景仰”,巫作江也由此被清廷诰贈為“奉直大夫”,並按官職居室定制,在清乾隆四十四年(1779年)修建了規模龐大的“大夫第”。

熙來攘往的洛帶古鎮

泛黃的家譜雖然陳舊,但卻完好。巫大爺說,即便祖屋或遭變賣,或被征收,他都不心痛,要緊是把家譜收藏好。或許正因為從遙遠的異地而來,所以更加強調對“根”的溯源。家園可以重建,而滾滾血脈卻不可以割斷,對客家人而言,記載著一個家族世系淵源和興衰變遷的家譜,不僅是他們尋根的依據,更是客家人精神的永世圖騰。

在龐雜的家譜記述中,晉代割據、唐末黃巢事變、宋代金人入侵、明末清初戰亂、清時“湖廣填四川”等社會動蕩,都存有他們動蕩的身影。四川客家博物館館長姚雲書認為,與成都東山大多數客家人的家譜一樣,《巫氏族譜》在記錄一個家族的世系淵源的同時,也反映了大多數四川客家人從中原而嶺南,嶺南而四川的家族源流,以及他們在拓墾生涯中不同社會背景下的艱辛、焦慮和歡欣。

與巫家一樣,我入川先祖也是“湖廣填四川”從遙遠的嶺南來到東山洛帶的。三百年,當年入川先祖在洛帶山嶺上種植的那片寄托鄉愁的紅豆樹,早已蔚然成林,枝繁葉茂;三百年,初來乍到“阡陌百裡,荒無人煙”的荒涼蕭條之地,如今已為膏腴沃土,桃紅李白,行走其中,就仿佛閱讀一卷田園牧歌式的山鄉勝景圖;三百年,當年客家人一磚一瓦壘砌起來的厚重歷史和他們一鋤一犁耕耘出的美好家園,已然構成歷史文化和現代文明交相輝映的新型城鄉形態……

洛帶 一個美麗客家夢的踐行者

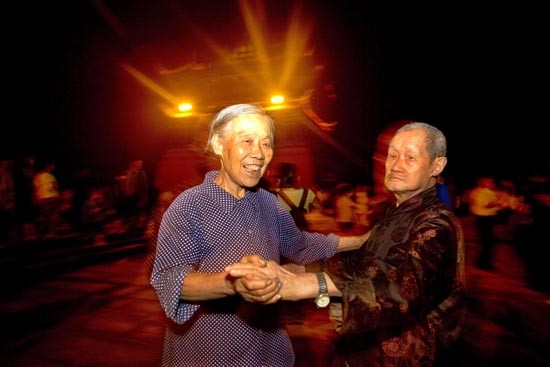

二十一世紀已降,昔日的客家小鎮,經過多年建設,如今已為一方旅游勝地。快速發展的旅游業在造福一方百姓的同時,也讓眾多國內外人士感受到客家文化的無窮魅力。這個方寸之地,正崛起為文化產業發展重鎮、成都市建設世界現代田園城市示范線重鎮、龍泉驿區著力打造的藝術重鎮。

在洛帶古鎮五鳳樓廣場上玩耍的孩童們,對未來寄望著更加美好的願景

曾經“阡陌百裡,荒無人煙”的荒涼之地,通過一代代客家人的辛勤耕耘,已為他們引以為傲的美麗家園,並盡享美好的生活

“遷徙千年,尋夢千年,客家人一直都在追尋和創造自己美好的生活,客家就是尋夢者和創造者的代名詞。當前,我們正按照建設世界現代田園城市的要求,精心規劃、精心建設、精心管理,讓古鎮更加美麗迷人”。據筆者從洛帶方面獲取的信息,目前洛帶正在推動“一園兩帶三館四片”的發展項目——即一座濕地公園,兩條生態走廊,藝術館、博物館、圖書館等三大群眾文化活動場館,以及包括中華藝術村(原中國博城)、中國藝庫、四川國際標榜學院實訓基地等文化產業項目。項目建成後,走進洛帶,就走進了商貿繁華又閒適優雅的生態田園,走進了曲水流觞的江南水鄉,走進了客家文化和當代藝術精彩紛呈的“大觀園”。

“你的夢開出花來了,你的夢開出嬌妍的花來了……”想起戴望舒的這句詩詞時,我的目光正停留在洛帶古鎮那條游客攢動、幡旗飄飄、煥發新顏的街道上,我又再次看到了那撥頗具智慧、韌勁和力量的“客家夢”踐行者在新的航程上辛勤耕耘的忙碌身影,與此同時,一個具有世界現代田園城市建設意義的中國客家鄉村的藝術重鎮,正在客家人智慧和汗水的澆灌下,方興未艾。撰文/攝影 余茂智