尋訪會同古村(組圖)

日期:2016/12/15 22:31:18 編輯:古代建築

看不見歷史的美,便不曉得古村的精魂。

278年,仿佛被禁锢在會同古村裡面,踏入其間,仍然能一點一滴找尋當年的人事蹤影。青苔爬滿了石板路,大宅子裡面空空落落,只余幾張腐朽的椅子,掩藏在高及半腰的荒草叢中,就連碉樓上的時鐘也已經不住時間的蝕化,融成了一塊銹鐵……那些買辦興盛的歲月,那些人走茶涼的故事,就躲在“三街八巷”的棋盤裡,一子落下,或笑,或歎息。

【創世】淳厚民風引致仙女賜福

現任會同村村長是年近花甲的莫姓老太太,她本人便是活生生的史冊,關於古村,事無巨細,皆可一一娓娓道來。在她口中,會同所在的“金頂”原是仙女的一根金钗。

在很久很久以前,會同村所在地叫做大金頂,這裡原來是一片荒涼的海灘,只有幾十戶漁民居住。某一年的七月初七,一群天上的仙女結伴而來,趁著皎潔的月光,在大金頂的沙灘上游戲。第二天一早,一個早起准備出海的年輕漁民,無意中在海灘上撿到了一副金光閃爍的寶钗,這其實是仙女們刻意遺留下來,准備考驗一下當地人的心靈是否善良。年輕的漁民並沒有見財起意,而是好奇地把寶钗拿給村裡的同鄉們看,大家在驚奇之余,卻都焦急萬分。

“這麼貴重的物品,失主一定很著急。”善良的村民們聚在一起集思廣益,准備用自己的方式尋找失主,物歸原主。一個細心的村民發現在寶钗的丫角處,細細地刻著“南海龍宮”一行小字,村民們明白了,這是一件極其珍貴的龍王的寶物。為了物歸原主,他們在海灘上搭建起一座貢台,放上寶钗和貢品,每天焚香禱告,祈求仙人盡快顯聖領取失物。

七七四十九天過去了,仙女們再一次趁著夜色來到海灘,她們驚訝地看到寶钗被供奉在貢台上,等待著她們取回,驚喜之余,仙女們被當地村民善良淳厚的民風所感動,於是決定幫助這些窮苦的人們。

天亮後,村民們驚奇地發現自己生活的世界變了,變得豐富多彩起來。原本荒蕪的沙灘,變成了一片綠色的田野,光禿禿的山丘,變成了金燦燦的花果山,而在山與田野之間,還有一條平整的大道通向遠方。美麗的變化讓他們手舞足蹈,看著這條神奇的大道,村民們高興地稱之為“大金道”,而他們供奉寶钗的高坡,就被村民稱為“大金頂”。如今,會同村所在的金鼎,就是源自這個美麗傳說中的“大金頂”。

據村中莫氏後裔莫瑛、莫華常等老人回憶,會同村最初很貧窮,村民都要自給自足。然而,會同卻有一段輝煌的歷史。

據考證,珠海1954年才有電影院,私人家庭1965年才通電。但早在1927年,會同村村民就使用了電燈照明,是當時珠海第一個使用電燈和播放電影的村子。這是會同最輝煌的一段歷史。這段輝煌,要感謝買辦家族,他們大膽的走出去,把勤奮和智慧轉化成為財富,進而為村子帶來了光明。

據傳,會同村的三大姓氏,惟有莫氏發展成最大一族。莫氏族人莫仕揚是莫氏買辦家族的開創者。而據莫氏後裔莫帝珠回憶,鴉片戰爭失敗後,清政府割讓香港,莫仕揚便到香港開發商務,經營房地產而暴富。

19世紀中葉,清朝政府准許開辦洋務,在當時“開放”政策的吸引下,會同村村民掀起了一陣到港澳及海外謀生的熱潮。由於村民知書識禮,而且謙虛勤勉,因此很得東家的賞識,慢慢地就有一些人發跡起來。其中最出名的,就是會同村莫姓族下的莫仕揚。

19世紀60年代初,還是個孩子的莫仕揚便跟隨家人到香港打工,從一名幫工做到了首任香港太古洋行總買辦的位置,相當於現在外資企業的總經理。莫仕揚死後,職位由其子莫藻泉頂替,莫藻泉在當時中國的商界中大有作為,相傳他是中國最早發明掛歷的人,並且通過掛歷推銷他經營的太古糖,開創了利用廣告促銷產品的先河。莫藻泉之後,太古洋行又傳至其子莫於生手上,直到上世紀30年代,洋行取消了買辦制度為止。

莫氏三代人在香港經營太古洋行60年,從事近代航運、造船、制糖、制漆、保險、對外貿易、房地產等行業,搭建了千絲萬縷的商務買辦關系,通過精心運作,他們既為英國老板在中國獲取了巨大的經濟利益,又在經營中將西方物質文明成果介紹到中國來,促進內地經濟的發展。

那時候,人們只知道“太古”有莫氏,而不知道有約翰・史維亞。莫氏家族為香港的早期開發和建設作出過重要貢獻的同時,鄉梓情深,為家鄉修橋,鋪路、建祠堂、辦義校,讓村人在上世紀二十年代就用上了電燈、看上電影。

莫姓人自八世祖定居會同村之時,人丁興旺,都出外謀生,到十世祖輝巖公在主持修族譜時,大家商議定下一條族規:今後長房長子要留家守業,照料孤寡婦孺,負責春秋二祭;各房人家都要資助長房為族群辦事。因此,村中保存下來的建築物以莫氏家族的居多。

至清朝同治至光緒年間,很多海外富裕宗親開始回鄉投資,會同村在統一規劃下重建,從建築材料到規劃格局,均從香港、西方引進學習而來,就這樣,到了晚清同治至光緒年間,會同村在統一規劃設計下進行了重建。重建後的會同村規模宏大,最大的特色莫過於中西合璧的風格,加上傳統的工藝設計,使之成為當時非常科學合理的建築群。

【變遷】古村搖身變成畫家村

正因為有了村民的攜手共建和細心呵護,會同古村繁華的一段歷史才得以保留。如今的會同村占地近13萬平方米,其園林式的村落、整齊的民居、融匯中西文化的建築群,是一份珍貴的文化遺產。

美景最應入畫,這一座有著故事的古村,或許將會煥發新生。2007年,珠海宣傳文化部門規劃在會同成立“原創藝術基地”。該基地由珠海宣傳文化部門投入專項“文化建設基金”,在原會同小學基礎上改建而成,占地數千平方米,環境清雅,與古村建築相鄰,卻又不破壞其原本的景觀。基地建成後由政府無償提供給藝術家們作為創作場所,這為古村帶來了又一次煥發青春的契機。

2007年1月,珠海畫家包澤偉的油畫《曾經滄海》被中國油畫博物館永久收藏,然而當時令他更高興的卻是另一個消息,就是珠海要在會同古村辦“畫家村”。4個月後,“珠海會同原創藝術基地”正式啟用,包澤偉成為最早入駐的畫家之一。

“會同村自然環境這麼優美,這麼安靜,政府能支持畫家在這兒來畫畫,為大家提供這麼好的一個環境,非常感謝。”包澤偉如是感言。

據了解,目前會同原創藝術基地已經吸引了油畫、國畫、版畫、雕塑等各門類的藝術人才,並舉辦了多場不同主題的美術展覽,吸引的參觀者達上萬人次。前來洽談美術品的交易事宜的買家也絡繹不絕。

此外,會同古村也開始為影視劇組以及攝影愛好者所關注,這座百年古村將在珠海新一輪的文化建設浪潮中呈現更豐富的內涵,擔當更多彩的角色。

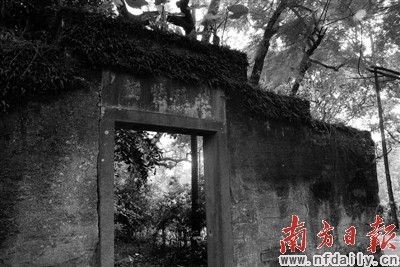

作為一座被歷史沉澱的古村,目前會同村中仍保存著四種類型的歷史建築:一是清代雍正乾隆時期的建築,如現存的“三合土”夯土房和圍牆,可見當年自力更生,就地取材的建村規劃。

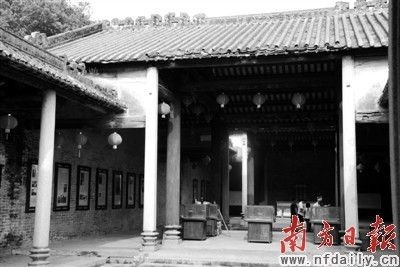

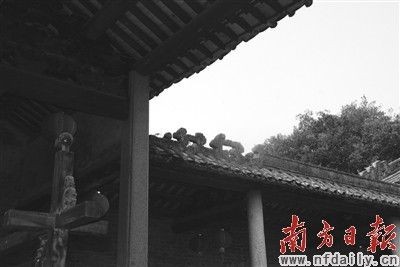

二是清代同治光緒時期的建築,現存有三座祠堂和三十多間青磚大屋。建築用材是上乘磚瓦、木材,如進口的坤甸木等;其雕梁畫棟的裝飾,可見當年的富足。

三是民國初年的西洋式建築,如建於1918年的碉樓、1922年的棲霞仙館和1934年的“緝廬”等。這些西洋式建築的始建時間與上海灘的建築群的時間相近,而比開平碉樓(多數是上世紀三十年代的建築物)要早,由此可見會同村人率先將西方文明介紹到家鄉來。

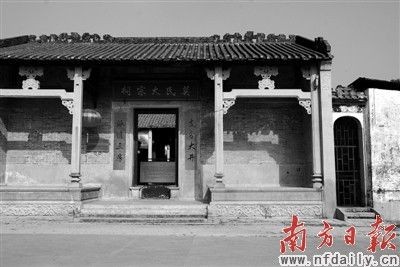

四是1949年建國以來的建築。其中,第一類型和第二類型建築的建築物最能體現嶺南廣府人的建築特色。會同村牌坊式的村門,前塘後山的環境,順地勢而建成的整房屋,其院落布局講究長幼尊卑、敬祖尊儒,這都與廣府人的風俗相關。雖然文昌閣、養雲山館和秀山書屋已成遺址,然而,當人們走進會同村,仍可感到此地崇尚自然、尊重傳統的民風。

會同村的核心結構俗稱“三街八巷”。其“三街”為:村內沿荷花塘由北向南的“下橫街”、與之平行依山勢漸高的“中橫街”和“上橫街”。“八巷”為八條東西向的石街小巷。“八巷”自下而上順山勢連接三條主街,“三街八巷”互相垂直交錯,構成方正規矩的“棋盤式”空間組織架構。

而其單體民居設計中更是巧妙地運用了現代模數制設計手法,以傳統民居正房加前院為核心,以增加左右書房和前後院落為變數,演變出滿足各種家庭人口、代際增加和長幼尊卑次序的住宅,使整個村落風貌即統一又有變化,極富韻律感。

●旅游提醒

美食

唐家菜

探訪位於唐家灣的會同古村,自然不能錯過當地美食唐家菜。品嘗美食不一定在什麼高檔豪華的餐廳,一個小巧干淨的小店,同樣可以品嘗到美味。說不准在哪個破舊的樓閣裡,就可以嘗到唐家雜魚煲。雜魚煲都是當地漁民打撈上來的魚,幾種新鮮的雜魚放在一個瓦煲,加入一點的清水來褒,熟了才加鹽,一點清油,一點姜絲,也可以放一點切成絲的鹹蘿卜條條,很快就可以上桌。伴著熱騰騰的氣,你在品嘗雜魚煲時也可蘸一點豆豉醬,原汁原味,真鮮美到不得了。傳統的唐家菜原則在於“沒有秘方,只有堅持”,請耐心等候半小時,方才能觸碰到這些新鮮美食。

推薦食肆:共樂菜館(唐家山房路共樂園門前100米)

特色菜式:

酸辣排骨:這是一位70多歲的老人家的家傳的私房菜,老人家因不想這兩道菜失傳,所以收了平生第一個徒弟,而這兩道菜成了共樂菜館的招牌菜。

豉油雞:雞很新鮮,不肥,豉油味如果再甜一點會更好。這是招牌菜之一,最好提前20分鐘以上預訂,因為是即時烹饪的。

紫須大腸:紫須和大腸搭配很是讓人驚艷,味道口感不同一般。

五花肉炒竹芋:特具有鄉村風味的五花肉炒竹芋,爽口美味,五花肉不膩,反而帶有草本清香。

●周邊聯游

共樂園

中國現存的私家園林多建於明清。民國時期戰亂不斷,大江南北再沒有建造什麼像樣的園林。唯有嶺南相對穩定,又處西風東漸之際,因此興建少數新派園林,以共樂園為最有特點,既有西方的優雅浪漫,又有東方的淡泊清幽,可謂一個時代的絕唱。

共樂園位於唐家灣北面的鵝峰山下,為唐紹儀的私人花園。始建於1910年,曾取名“小玲珑山館”,1921年擴建時改名“共樂園”,1982年擴建時再改名為“唐家灣公園”。其占地3.4萬平方米,主要建築物有觀星閣、田園別墅、石門坊、六柱亭等,石門坊門額上“共樂園”三個字是唐紹儀手跡。1932年唐紹儀贈予唐家村,讓村民休憩娛樂。

民國時期政治文化名流如梅蘭芳、埃德加・斯諾、胡漢民、孫科等都曾造訪共樂園,或吟詩作對,或植樹造林,或縱論古今……漫步在這樣的園林,令你感到和歷史如此親近,幾乎可以看見時光在你的身邊緩緩倒流。

開放時間:8:30-17:30

門票價格:10元,持學生證5元

自駕路線:京珠高速廣珠段→珠海站出口→港灣大道(省道S268,香洲方向)→唐家鎮

特色茶食:總理茶果會,聞名珠海唐家灣老井山泉水+純傳統制作工藝+糖水烹饪世家=冰心海梨、清泉龜苓膏、蓉鏡木瓜羹……清爽宜人,回味無窮。

文/圖 南方日報記者 於冬雪

實習生 羅瑞娴

地理坐標

沿著建於上世紀30年代的岐關公路,於濃蔭庇護中來到當年鄉紳捐建供行人休憩的緝卿亭,一條靜谧幽然的鄉村小路將人們引向鳳凰山麓深處的會同村。

會同村,位於廣東珠海唐家灣鎮。蜿蜒的小路兩邊,農林、果園、水田相間呈現,水明山青,一片豐饒。村內是清一色嶺南民居,家家都是灰瓦、青磚、飛檐,建築布局整齊,外形色調一致,嵌填在“棋盤式”方格網形成的整齊的宅基地中。會同核心建築結構為三街八巷,橫直成行。社壇與牌坊並不氣派,卻是古村的寫照,經歷了兩個多世紀的風雨飄搖古韻猶存。那牌坊上“北環紫極”、“南控滄溟”的碑刻,還有碉樓上“風起”、“風飛”的題字,展現出嶺南文化的魅力,表達出先輩們的志向和膽略。

歷史坐標

會同村始建於清雍正年間,後於清同治、光緒年間,由當地的海外富裕宗親投資,全村統一規劃重建。有270多年歷史的會同村,村名源於紀念一位仁義者。據《香山縣志》記載:黃與京號會同“愛黎崗山水之勝”於“雍正壬子”(即1732年)出資“購得其地”,然後讓原來與他同村的鮑、譚兩姓鄉人一起都遷居於此,而有些人家不能負擔“版築之費”,他又“罄其資助之。鄉人感其高義,因以號名村曰會同。”

19世紀中葉清政府開放洋務後,會同村民紛紛赴港澳、海外謀生。從1870年到1931年,會同村人莫仕揚、莫藻泉、莫干生祖孫三代,相繼為英國在香港的最大商業機構太古洋行擔當買辦,前後長達61年。他們為太古洋行的船運業、制糖業、船舶工業、保險業和進出口貿易等產業積聚了雄厚的財富,同時也將1000多位族人鄉親帶出鄉門,造就了一支懂得西方經營之道的管理隊伍,並由此而在香港、廣州、上海、福建等地創辦了一大批新興的民族工商企業,推動了中國的近代化進程。清同治至光緒年間,由當時的海外富裕宗親投資,會同村在統一規劃下重建。主要建築包括2座碉樓、3座祠堂和40多座民居。