|

早在明代這裡就有了戲班,唱的是河北老調,如今村裡的梆子戲還上過央視……

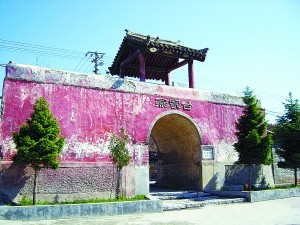

門頭溝龍門澗景區旁邊,藍天白雲之下,一座紅牆綠瓦、古樸典雅的過街樓格外耀眼。橫額上寫著“燕家台”三個大字。門洞兩旁的牆腿石鑲嵌兩方石碑,並有文物保護標志的漢白玉刻石。這裡的一切告訴人們,這個由兩方石碑支撐的村子有著千年的厚重歷史。聞名遐迩的“通仙觀”是“大長春宮”的下院,是由全真派道祖丘處機看好的風水寶地,並由弟子接續修建而成。當年丘處機受成吉思汗之召,到西域雪山朝見,在此盤桓數日,陶醉於本地的山水,曾對弟子清和大師尹志平說:“隱跡棲真之所無逾於此,他日宜大有興建。又當南北往來之沖,真可謂福地也。”

燕家台村至今仍保留著50多套完整的古宅民居。一些民俗學者認為受元代通仙觀的道教文化浸潤,村裡的民俗風格也受到金元的影響。這裡的古宅民居,以小三合院、四合院為主,建造精良。以木雕、磚雕、石雕為其特色,青堂瓦捨,古樸別致。老蔡家的“倒品字”院、長城防線官員陳家的“三間吞廊式”民宅、中街的“轉角房”各具特色。影壁花牆更是五花八門,磚雕的、抹灰的,寫字的,畫畫的,“戬毂”、“鴻禧”、“祈福”、“迎祥”。僅門墩石、牆腿石的種類就有幾十種之多。所刻吉祥圖案有“琴棋書畫”、“門庭清且吉,家道泰而康”、“松竹並茂,菊桂騰芳”,還有“福祿”、“平安”、“如意”、“吉祥”等等,不勝枚舉。

燕家台村是風水寶地。村民住台上,東西兩澗潺潺流水,匯於台下,猶如二龍戲珠。1981年在西龍門澗口出土百余枚窖藏商代貝幣,證明兩三千年之前,這裡就有了“交換”的話題。東龍門澗是遠近聞名的“京西大峽谷”風景區,“迎賓石”、“將軍石”、“點將台”、“鴿子洞”、“一線天”、“黑龍潭”等十多個景點,鬼斧神工,景自天成。古往今來,文人墨客,游記詩詞,不絕於書。元代學者熊夢祥在《析津志》中記載:“龍門,門在宛平縣燕家台天津嶺,上名九山,下有潭,祈雨必應,先於通仙觀止,次可至潭所。”明代沈榜在《宛署雜記》中說:“墨雲山,在縣西二百余裡,下有黑龍潭,龍門澗,柏峪澗,上有魚鼓石,塘石並列二孔,用手拍之,其韻如鼓。塘之上有張仙洞,深闊二丈余,塘之下有通仙觀。”還是當代詩人劉立山說的通俗:“春融峻嶺千般翠,秋染層林一片丹。疊嶂重巖穿峽水,龍門澗上最奇觀。”

燕家台村是戲曲之鄉,早在明代這裡就有了戲班,唱的是河北老調。據傳,1882年正月,河北省張家口狼山“山西梆子劇團”的著名藝人袁老疙瘩來此看戲後上台獻藝,與該村結下了戲緣,並擔任了這裡的教師。這樣,以河北老調與山西梆子相融合,形成了獨有的燕家台梆子。後來,又引進了河北梆子劇目,戲種更加豐富多彩,最多達90多出劇目。“文革”前,北京不少的文藝團體和著名藝人到這裡體驗生活,不但活躍了戲曲之鄉的氛圍,還增添了劇團的活力。村中民謠曰:“村西街,街面寬,五道廟門口對南。戲台樓高兩丈三,坐南朝北年復年。每逢佳節喜慶日,神鬼與人同台歡。”

這裡的戲曲之所以經久不衰,跟一個叫趙永成的村書記有關,他生前不僅重視村戲,還帶頭登台表演,投資購置行頭,組織外出演唱,培養後備力量。提起趙永成,他可是個傳奇式人物。早年在家鄉打日本,後到涿鹿縣一帶擔任護地大隊長,與國民黨還鄉團戰斗,維護百姓土改後獲得的勝利果實。他的這段戰斗生活,成為著名作家丁玲獲斯大林文學獎的小說《太陽照在桑干河上》的素材。丁玲平反以後,曾到燕家台看望趙永成,傳為美談。如今,村裡的劇團越發紅火,中央電視台戲曲欄目曾在黃金時段連續介紹燕家台山梆子戲。 |