古粵城之謎

日期:2016/12/15 15:01:04 編輯:古代建築

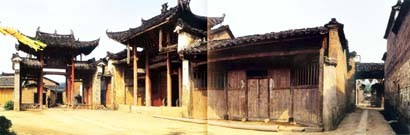

城村(原名古粵城)

城村古城遺址,座落在武夷山風景區南二十公裡處,建築在起伏的丘陵地上,放眼望去,逶迤曲折的城垣仍隱約可見。這裡群峰環抱,溪流萦繞,俗稱“左有銅閘鐵閘,‘右有寶蓋(沙洲名)懸崖”,形勢十分威嚴。

清·顧祖禹《讀史方輿紀要》等史籍均誤以為它是“閩王城,傳王審知築城於此,今土阜周回,隱隱若城廓。裡人呼其地為王殿,呼其村為城村,呼其洲為寶蓋。”又言、“閩王王審知築城立寨於此,有叛將據之。事敗,乃棄所竊之寶蓋於溪,旋湧為洲。入夜,辄發光采。”但鄉人的口碑距實際更近,他們不僅把地域稱為王殿垅,還在村首大門直書“古粵(越)”。

1958年,這個古城遺跡正式被發現,並進行了試挖掘,出土了大量的文物,被確定為漢代古城,是福建考古的一大發現。爾後進行了大規模發掘,已認定是閩越國最重要的都市。“古人建都邑、立家室,未有不擇地者,蓋自三代時已然矣”(宋·羅大經·《鶴林玉露》)。城村古城的建設匠心獨具,巧妙地根據自然環境,連山築城,彌谷為居,具有典型的地方特征,可謂是我國古代山城建築的餃校者。

這座古城是閩越歷史文化的縮影,城中部是嵯峨的大型宮宇,外部錯落分布著官署、民居、市肆、作坊,顯示了“築城以衛君,造廓以居民”的王都結構。古城平面似長方形,南北長860米,寬550米,總面積—48萬平方米。城牆順山脊夯築而成,周長2896米。牆面寬4—8米,基寬15—21米,殘高4—8米,城圈外大部分地段有護城壕,寬6一10米,深約5米。在城牆的西南、西北和東北角的三個制高點上,分別沒有烽火台、了望台和谯樓。兩座大型城門分別為22米寬、20米深和22米寬、18米深。“其寬大可為中國漢以前古城中的典型,因為漢魏都洛陽城門也僅寬7—15米”(日·佐原康夫·《春秋時代的城廓》)。城市的道路,均以鵝卵石鋪設,這種砌路的方法,迄今依然流行於閩北各地,在鄉村中隨處可見。

在已發掘的高胡坪,出土了一個大型的宮殿建築群,布局嚴謹,結構完整,地下敷設流暢的排水系統。在城內外還發現了多處居住遺址和冶鐵遺址,出土了大量的鐵器、陶器、建築材料和銅器;其中的陶器“無論形制和紋飾,皆與中原內地的‘漢式’陶器截然不同,具有濃厚的地方風格”。形成了“閩越式”陶器群,其中以仿葫蘆形的匏壺最有代表性,造形精美。這種頗具地方色彩的容器,是古先民葫蘆祟拜的遺風?或與濮人有關;

在尚未發掘的占絕大部分面積的古城中,還掩藏著多少秘密呢?當整個古城重見天日,會有多少驚世駭俗的發現?它將為閩越國寫下怎樣的傳奇?

- 上一頁:揭秘雲南水下金字塔 疑為古滇文化遺跡

- 下一頁:世界上最早的笛子

熱門文章

熱門圖文