赤水河畔的紅色古鎮——土城[組圖]

日期:2016/12/15 23:24:39 編輯:古代建築

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。圖為土城古鎮全貌。中國網 魯楠 攝影

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。圖為古鎮的小孩。中國網 魯楠 攝影

中國網訊:2011年4月11日,第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動繼續深入,記者來到位於赤水河畔的紅色古鎮-土城。

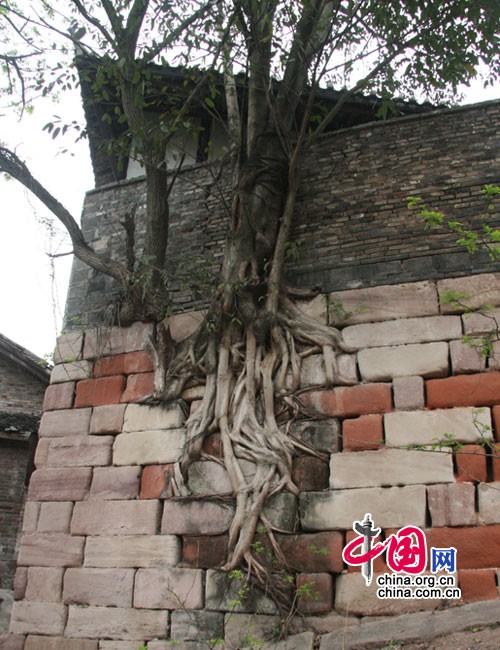

走進古鎮,街巷多為石板鋪砌,依河道蜿蜓曲折,隨地形高低起伏。古鎮街面是集商業活動、家庭起居、鄰裡交往為一體的復合空間。在街巷稍寬闊的“口袋形”地段,是古鎮人駐足交談,茶余飯後休息的場所,也是小孩子們追逐嬉戲、釋放童趣的快樂天堂。信步古鎮街頭,無論是街前街後,還是小橋院落,一顆顆古老榕樹見證著古鎮的蒼桑、古老。

從古鎮傳統建築單體型看:街道大多是“中國固有”形式的青堂瓦捨,但也不乏一些經典的“中西合璧”式建築。這些建築,綜合運用台、挑、吊、坡、拖、靠、跨、轉、退、分、聯等山地建築手法,或懸虛構屋,臨坎吊腳,取“天平地不平”之勢;或依附懸崖、陡壁懸挑,“借天不借地”有“凌空飛壁”之感;或利用邊角,加設披頂;或因地就勢,增建梭屋。靈活、藝術地構成了婀娜多姿的山地建築獨特風貌。

從古鎮傳統建築局部造型看:建築物斜撐上的圓雕,花窗上的透雕、人物、花、鳥、魚、蟲,栩栩如生,別具特色,這是古鎮人智慧的縮影,技藝的展示。房屋建築的材料取自天然竹、木、土、石,房屋的勒腳、基礎、堡坎廣泛地利用條石、塊石、片石砌築,牆身廣泛采用“穿斗夾壁牆“,屋頂則采用小青瓦鋪蓋,使得傳統建築物與自然環境有機地融為一體。

土城在歷史上曾是赤水河中下游的政治、經濟文化中心。古鎮當時為“四岸”之首—“仁岸”,系“川鹽入黔”的主要碼頭和集散地。沿著月亮台碼頭拾級而上,可以看到曾被船工們那沉重腳步磨穿的台階,歷史在這裡沉澱,歲月在這裡流淌。隨著古鎮行走,不僅可看到被“川鹽”漫漫吞噬的土城鹽號,同時也可看到“船幫”老大的豪華住宅,還可目睹船工們住宿的“客棧”,以及被歲月剝蝕、聽歌唱戲的古戲台。這裡曾經喧囂熱鬧,這裡曾經商賈雲集,走進它,仿佛又聆聽到鼓點陣陣、樂曲聲聲。(中國網記者 魯楠)

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。圖為土城古鎮的博古故居。中國網 魯楠 攝影

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。圖為別具貴州特色的土城古鎮。中國網 魯楠 攝影

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。圖為展覽館內陳列著當時鹽商交易的雕像。中國網 魯楠 攝影

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。圖為赤水河鹽運文化陳列館。中國網 魯楠 攝影

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。是先有的樹?還是先有的牆?中國網 魯楠 攝影

第三屆全國網絡媒體多彩貴州行活動走入土城古鎮。在土城古鎮看到一位村民背上除了背著一個竹簍外,還背了一個冰箱。中國網 魯楠 攝影

- 上一頁:如斯古鎮 歲月如往昔

- 下一頁:多彩貴州踏春行:品味青巖古鎮