保護開發寧德屏南古村落 需要這樣執著的熱心人士

日期:2016/12/14 10:51:02 編輯:古建築工藝我們閩東有許多傳統古村落與中國經濟落後的眾多農莊一樣,具有人口大量外出、留守村民收入低下、古宅日益老舊衰落的代表性;同時也更有自然氣候條件不可多得、傳統文化資源豐富、交通區位優勢逐步凸顯等獨特性。而屏南縣現有的不少古村落,因其歷史悠久、文化積澱深厚,自然原貌保留較好而受到無數世人向往和有識之士的羨慕、青睐。今天,我們給讀者講述就是這樣幾位從外地慕名而來的專家學者和當地的熱心人士,他們不計報酬,投入自己的財力、精力,在默默地修繕、保護、開發著古村落和挖掘、整理那些農耕文化——

程美信:當代藝術批評家的“穿越走心”之旅

秋風遼闊,遺世而獨立的古老村莊——屏南縣屏城鄉廈地村天色澄明,柿子初紅,在臨溪的古木屋裡把盞一杯香茗,任絲絲幽香沖淡浮塵,沉澱思緒,他仿佛又回到一年前……

2015年7月,中國當代藝術批評家程美信因度假到屏南走訪,當他來到廈地村後,就決定留下來。在他看來,廈地村是具有閩東北山區特色的經典村落,形成了淳樸與典雅、自然與人文、生動與肅穆的獨特之美。與此同時,一個想法在他心中油然而生:盡其所能在修繕、保護好這個古村的同時,要在這裡實施他的文化創意構想。

“擁有如此成片建築群的傳統村落,在全國已不多見。但是,多數古建築面臨著人去樓空、霉爛倒塌的局面,令人心痛。”回到縣城的當晚,程美信就遇上古村保護熱心人、屏南縣政協主席周芬芳,兩人一拍即合,由屏南縣籌資支持,程美信來實施廈地古村落的保護修繕工作。此後,程美信辭去北京的工作,帶著幾個助手一頭扎進廈地村。

一年多來,廈地村的修復工作盡管面臨資金缺口,但在干部、村民的積極配合下,還原性修復工作還是頗有成效:全村大小古宅(包括快倒塌霉爛的)60幢,已改梁換柱按原樣加固、修復的有近40幢;原用水泥澆面的村道已被換成了過去的石板條;原村內河溝邊不倫不類的不銹鋼欄桿,被全部換成了仿舊木欄桿。還有學校修復起來了;溪流、公共廁所疏通能用了。由於對修復過程細致苛刻,標准要求高,程美信時時都在現場悉心指導。

8月中旬,記者來到廈地村采訪時,眼前的情景如同穿越時空一般,歷史感、懷舊感撲面而來,那清一色土牆、舊瓦的古村,因毫無任何做作之態,看了令人心情舒坦。

還沒到不惑之年的程美信先生,卻留著長發和耄耋老人才有的長胡須。他說,是為了拍電影需要而特地留起來的。於是,我們的采訪話題又多了一個程先生的“電影夢計劃”。

今年7月下旬,首屆電影公益培訓在廈地村開班,程美信“電影夢計劃”和“藝術家駐村計劃”開始啟動。“電影夢計劃”主要面向夢想拍攝電影但無相關基礎又缺少平台的電影愛好者,在廈地村可以提供免費住宿和電影設備使用的機會,鼓勵電影愛好者打破教條,大膽嘗試與自我探索,通過實踐學習和拍攝自己的影片。首屆培訓班有來自全國各地的20幾位電影愛好者參加。第二屆電影公益培訓在這個月下旬又要開班。

除了“電影夢”計劃,程先生還准備邀請國內外著名藝術家駐村創作,他說,在這優美安靜的廈地古村落裡,讓藝術家們激發靈感並安心創作,也可借此增添古村的文化活力。而且他還計劃,爭取到明年,在廈地古村舉辦中日韓圍棋邀請賽。

張勇:藝術系教授隱幽的“世外桃園”之夢

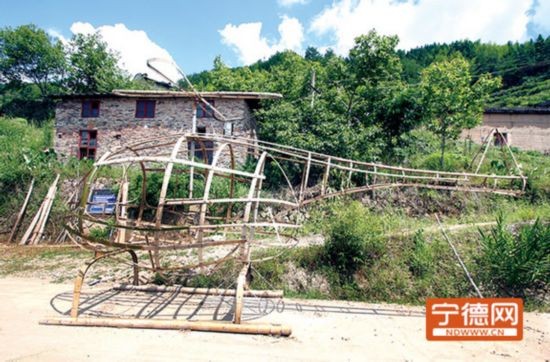

張勇教授指導村民用竹編工藝制作的“衛星發射器”“直升機”。

聽說還有一位復旦大學藝術系教授張勇,也在屏南保護開發洋前古村落,出於好奇和敬慕,8月6日,記者從雙溪鎮出發,驅車半個多小時來到前洋村專程采訪他。

張教授和他的兩位助手在離前洋村不遠的大王坪邊等我們,他帶我們先去看一座被他們剛修楫的古廊橋。他說,這座古橋雖然沒有名字,但它的歷史舊遠,如不搶修就將毀於一旦,那就太可惜了。

前洋村位於雙溪鎮與壽山鄉之間,離鴛鴦溪景區不遠。到村口時,張教授指著前洋村的地理環境說,這裡被青山綠水環繞,受外界干擾很小,村容樸質幽靜,尤其是村背後那一大片的蕭蕭竹林,娴雅清麗,這種鄉土血脈早與塵囂日上的大都市分崩離析。他說:“我太喜歡了,我真想把這裡打造成一個隱幽的世外桃園。”

張教授從去年暑假來到前洋村後,組織了一個小型專家團隊,只用一個月時間,就完成了《前洋古村基建策劃書》。接著開始修葺包括張氏宗祠在內的部分古宅。他說,未來五至十年內,逆城市化、回歸鄉居的綠色生活,將成為中國城市居民的潮流。所以他要將前洋村打造成原生態的綠色主題公園。而他團隊創意的主題公園標志性建築是《宇宙的眼淚》,即在前洋村落前的一個小山包上,一個從雲端裡落下的巨形紅色轎車,與古村形成一個強烈的反差對比。

“衙齋臥聽蕭蕭竹”。在綠色主題公園裡,打造一個以“聽竹”為雅的高端文化藝術環境,是張教授的另一個文化創意。在讓傳統竹編工藝的恢復與拓展中,發展竹文化產業。

前洋村的生態資源豐厚,尤其是竹林茂盛,傳統的竹編工藝精細,歷史悠久,早在道光年間就遠近聞名。年初,張教授組織了幾位老蔑匠,按他的設計圖進行現場制作部分當代作品—— “直升機”、“衛星發射器”等大型竹編工藝的公共藝術裝置。他說,到明年,要組織一批頂級竹編高手來前洋村,進行一次竹編技藝交流,並將他們的作品,作為歷史活體文物及藝術品保護起來,因為他正在構想著,要在前洋村建造一個竹文化活體博物館。

張教授告訴記者,他還准備與廈地村的電影培訓基地對接,利用前洋古村靜谧隱幽又不失交通便捷的良好地理環境優勢,為電影高精尖創作團隊提供基礎人才與內容,打造以“電影的大腦”為核心的新一代數字電影硅谷。

張書巖:愛故鄉年度人物的千年古村情結

“人生沒有彩排,每天都是現場直播。”這是張書巖喜歡說的一句話。在中國歷史文化名村、中國傳統村落屏南縣棠口鄉漈頭村,他自費辦起館藏1萬多件古(文)物的屏南耕讀文化博物館。這可謂是民間力量參與保護文物、古村落的樣本。

屏南耕讀文化博物館占地3000多平方米,是一個以千年古村漈頭的農耕文化為基礎,依托13座明清風格的古民居而建的大型展區,分成歷史文物博覽館、木雕精品陳列館、清風正氣史鑒館、古代家居展示館、農耕文化體驗館、屏台情緣展播館等11個展館。還有青少年校外德育基地等4基地,廉政文化長廊等3條長廊。這些年來先後已有23個國家和港澳台地區游客30多萬人次到館免費參觀,親身體驗古代織布、砸油、制作陶器、泥塑、抓泥鳅、磨豆漿、搓編草繩、沙盤印模、制作米粿等傳統農耕文化和民間技藝的魅力。

10年前,張書巖從公務員崗位上退休後,回到家鄉漈頭村。起初,他在兒子開的餐館門口掛上兩塊小牌匾:農耕文化小展室、明清家具小展室,把百余件廢棄農耕工具、家居用品修復後集中展示,分類擺放,受到游客的好評,還有專家學者的關注。於是張書巖萌生了一個大膽的想法:自費修繕古民居,創辦農耕文化博物館。

他通過借、租、贈、購、寄等方式四處搜集古(文)物。為征集更多的“三寸金蓮”,有一次住院時他瞞著醫生,拔去吊瓶針頭,驅車近200公裡到連江縣苔菉鎮茭南村,與3位健在的裹腳老人合影,求售“三寸金蓮”鞋、裹腳帶等物品。為征集更多有價值的舊農耕物品,作為村義務郵遞員的他,經常到各家各戶的糞撩、垃圾堆裡尋找,有一次他真的找到村民扔掉的明代的臉盆架……

屏南耕讀文化博物館的創辦,讓沉寂多年的千年古村重新煥發了生機,慕名前來參觀的游人越來越多,不少中外游客和專家留言,贊揚博物館保護了民間文化遺產,留住了耕讀文化的千年記憶。2014年,張書巖被評為“中國愛故鄉十大年度人物”;2015年屏南耕讀文化博物館被中國人民大學鄉村建設中心命名為全國第二個愛故鄉工作站。

采訪手記——

有程美信、張勇等外界精英、高手以及張書巖等一批本土熱心人士在保護、開發這些古村落,這是屏南的幸事、閩東的幸事!能夠讓文化創意產業在屏南古村落裡落地生根,這對地方經濟發展、人們精神面貌的提升以及產業結構的轉變,都會起到積極的作用。正如屏南縣社科聯主席張峥嵘所說:“隨著古村落的保護、開發,尤其是文化創意產業落地,不僅會帶動當地旅游經濟的發展,解決就業問題,帶來經濟效益,還可大大提升屏南的文化品牌。”當然,保護開發古村落需要大筆資金的投入,這些熱心人士並非投資開發商,他們希望當地政府部門的資金投入,也希望社會各界的幫助和支持。