梁架及常見木構件圖文解析

日期:2016/12/14 13:20:22 編輯:古代建築有哪些 中國古代建築大都是以木結構為主要結構形式,梁架結構的構架形式最常見的是抬梁式、穿斗式、抬梁穿斗結合式、井干式或干欄式(有幾種說法);本期小編為大家介紹這幾種梁架結構以及抬梁式各構件(梁、枋、桁、椽等)、結構組成及作用。

五種梁架構架形式

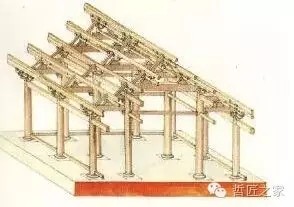

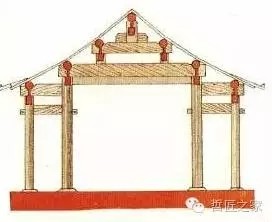

抬梁式構架

抬梁式構架,又稱為“疊梁式構架”,是中國古代建築中最為普遍的木構架形式,它是在柱子上放梁、梁上放短柱、短柱上放短梁,層層疊落至屋脊,各個梁頭上再架檩條以承托屋椽的形式,即用前後檐柱承托四椽栿、栿上再立二童柱承托平梁的做法。

抬梁式結構復雜,要求加工細致,但結實牢固,經久耐用,且內部有較大的使用空間,同時,還能產生宏偉的氣勢,又可做出美觀的造型。

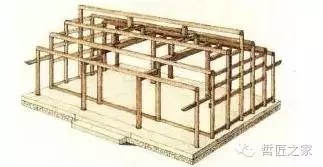

穿斗式構架

穿斗式構架的特點是柱子較細、密,每根柱子上頂一根檩條,柱與柱之間用木串接,連成一個整體。

采用穿斗式構架,可以用較小的材料建築較大的房屋,而且其網狀的構造也很牢固。不過因為柱、枋較多,室內不能形成連通的大空間。

混合式構架

當人們逐漸發現抬梁式與穿斗式這兩種結構各自的優點以後,就出現了將兩者相結合使用的房屋。

即,兩頭靠山牆處用穿斗式木構架,而中間使用抬梁式木構架,這樣既增加了室內使用空間,又不必全部使用大型木料

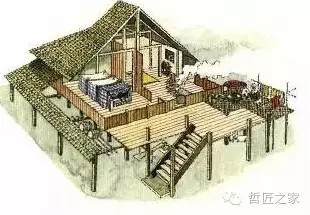

干欄式構架

干欄式構架是先用柱子在底層做一高台,台上放梁、鋪板,再於其上建房子。這種結構的房子高出地面,可以避免地面濕氣的侵入。

但是後期的干欄式木構架實際上是穿斗的形式,只不過建築底層架空,不封閉而已。

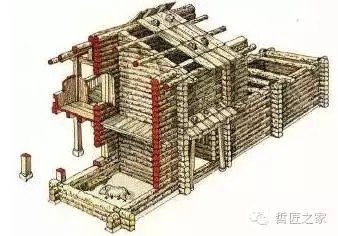

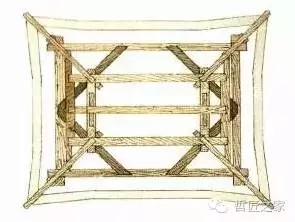

井干式構架

井干式構架是原木嵌接成框撞,層層疊壘,形成牆壁,上面的屋頂也用原木做成。

這種結構較為簡單,所以建造容易,不過也極為簡陋,而且耗費木材。因其形式與古代的水井的護牆與欄桿形式相同而得名。

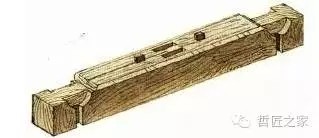

梁

“梁”是中國建築構架中最重要的構建之一,它是一段橫斷面大多呈矩形的橫木,明清時期基本接近方形,而中國南方的很多梁則采用圓形斷面,這樣較好的節約了木材。

梁承托著建築物上部構架中的構建及屋面的全部重量,是建築上部構架中最為重要的部分。而依據梁在建築構架中的具體位置、詳細形狀、具體作用等的不同,又有不同的名稱,如七架梁、六架梁、五架梁、四架梁、三架梁、雙步梁、單步梁,還有抱頭梁、抹角梁、順扒梁、十字梁、桃尖梁、太平梁等。大多數的梁的方向,都是與建築物的橫斷面一致。

抱頭梁

在小式大木作建築構建中,處在檐柱和金柱間的短梁叫做“抱頭梁”。它一頭在檐柱之上,一頭插入金柱之中。

桃尖梁

在大式帶檐廊的建築物中,主要的梁多由前後金柱承托,除了這些金柱承托的主要的梁之外,還有一些次要的梁,如,連接金柱和檐柱的梁,它的形體

較為短小,但梁頭通常都做成較為復雜的形式,這種短梁叫做“桃尖梁”。桃尖梁並不起承重作用,而主要起著連接作用,就相當於是小式大木作中的“抱頭梁”。

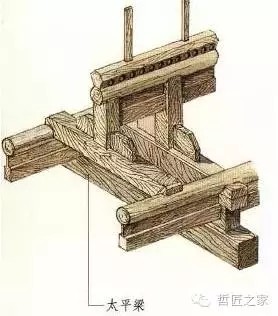

太平梁

太平梁一般用在庑殿頂建築中。當庑殿頂建築采用推山做法時,由於兩山向外推出,脊檩要隨之加長,那麼其兩端便懸空於梁架之外了。但是這段懸空的脊檩上面負有正吻、瓦等構建,無疑增加了脊檩的荷載。那麼為了安全與牢固起見,必須要在脊

檩下面加一些承重件,這裡的承重件一般就是一梁一柱,這裡的柱成為“雷公柱”,而梁就是“太平梁”。除了庑殿頂推山建築外,在某些較大的攢尖頂建築中,其雷公柱下也要增設一根短梁作為承重件,這根短梁也叫做“太平梁”。

角梁

在建築屋頂上的垂脊處,也就是屋頂的正面和側面相接處,最下面一架斜置並伸出柱子之外的梁,叫做“角梁”。角梁一般有上下兩層,其中的下層梁在

宋式建築中稱為“大角梁”,在清式建築中稱為“老角梁”。老角梁上面,即角梁的上層梁為“仔角梁”,也稱“子角梁”。

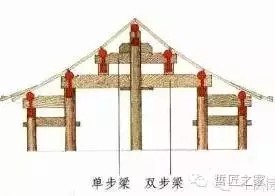

單步梁

單步梁是架在雙步梁之上的短梁,並且是放置在雙步梁上的瓜柱上的短梁,因為長度只有一步架,所以叫做“單步梁”。

雙步梁

在建築物的構架中,連接金柱和檐柱的桃尖梁,一般是不起承重作用的。但是,當檐柱與金柱之間的距離過大時,在桃尖梁的正中好可以加立一根瓜

柱,上架一條梁和一根桁,此時的桃尖梁便具有了承重作用,同時梁的名稱也改為“雙步梁”,宋代稱為“乳栿”。

三架梁

清式建築物中,上面承托三條桁(檩)的梁,叫做“三架梁”,宋代稱為“平梁”。以此類推,上面承托

五條桁的梁,就叫做“五架梁”,相當於宋代的“四椽栿”。而上面承托七條桁的梁,就叫做“七架梁”,相當於宋代的“六椽栿”。

月梁

“月梁”這一名稱指的是兩個概念。一是指清式卷棚頂建築梁架的最上一層梁,叫“月梁”,也叫“頂梁”。二是指做成“新月”形式的梁,其梁的兩端呈弧形、

而梁的中段微微上拱,整體形象彎曲得近似新月,所以稱為“月梁”。宋代以前大型建築中露明的梁多采用“月梁”做法,到了明清時期,官式建築中已不再使用,但在江南民間建築中卻仍較為常見

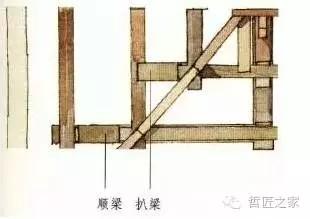

順梁

順梁的形態、作用和一般的梁相同,只是其安放的方向與一般的梁相反,或者說與一般的梁垂直。也就是說,順梁與建築面寬是平行的,而不是垂直的,所以稱為“順梁”。在庑殿頂和歇山頂建築中,常設置有順梁,它的位置在下金枋的下面。

扒梁

扒梁也稱“趴梁”。扒梁和順梁的方向一致,但是扒梁的兩端不是直接架在下面的柱頭上,而是扣在檩上或一般的梁的上面。扒梁既是梁,同時也起著枋的作用,或者說它同時也是一根枋

順扒梁

順扒梁也是我國傳統木構件中的構件之一,多用於庑殿頂或是歇山頂建築的山面。其做法一般是外一端扣在山面檐檩或正心桁上,內一端可直接搭在梁身上,也可做榫交於正身梁架的柁墩或瓜柱上。

枋

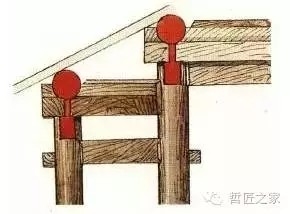

平板枋

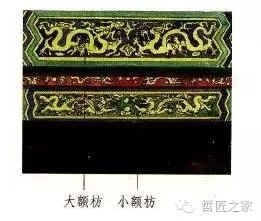

“平板枋”是清式建築名稱,在宋式建築中稱為“普拍枋”。宋代以後,隨著闌額的加厚,普拍枋也逐漸加厚、改窄,至明代時幾乎與闌額同寬。到了清代則窄於大額枋或額枋了,同時名稱也改為“平板枋”大額枋

清式建築構架中的枋名。在較大的建築物中,往往有上下兩層額枋,其中處在上面的較大的額枋,就叫做“大額枋”。大額枋在宋式建築中稱為“闌額”。

小額枋

“小額枋”也是清式建築構架中的枋名,在有上下兩層額枋的較大的建築物中,處在大額枋下面的較小的額枋,就叫做“小額枋”。小額枋在宋式建築中稱為“由額”。

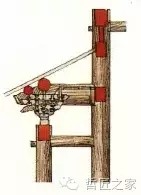

普拍枋

“普拍枋”是宋式建築構架中的枋名,相當於清式建築中的平板枋,它的主要作用是用來承托斗拱。普拍枋的位置在闌額和柱頭上,而柱頭斗拱則置於普拍枋之上,這樣一來自然加固了柱子與闌額的連接。

斗拱在不斷的發展中,在建築中的運用逐漸增多,特別是補間鋪作的增加,讓闌額的負荷增大,因為補間鋪作不用蜀柱、人字拱之類,而用大斗,相對較窄而薄的闌額不宜承坐大斗,所以便產生了“普拍枋”這一構建。

- 上一頁:鹽亭花林:專攻實用的花林大雄寶殿

- 下一頁:中國古建築——屋頂