宜興市東坡書院

日期:2016/12/14 12:53:52 編輯:古代建築有哪些

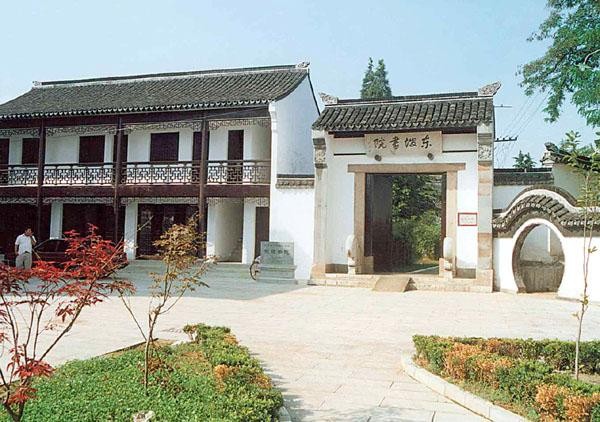

東坡書院,又稱“東坡祠堂”、“蜀山書院”,在宜興市丁蜀鎮蜀山南麓。2002年10月江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位。

蘇東坡(1037—1101),名轼,字子瞻,號東坡居士,眉山(今四川眉山縣)人。嘉祐二年(1057)進士,先後出知杭州、密州、徐州、湖州。元豐二年(1079)因“烏台詩案”入獄,後貶為黃州團練副使。哲宗時招回任翰林學士兼侍讀,後又貶谪惠州、瞻州。建中靖國元年(1101)特赦放歸,同年8月卒於常州,谥文忠。

東坡於嘉祐二年及進士第,在赴瓊林宴時,應宜興同科進士蔣之奇、單錫之邀,相約來宜興游歷。宋熙寧、元豐年間,東坡曾四次來宜興探親訪友,游覽溪山名勝,留下了許多脍炙人口的詩文。東坡迷戀於宜興的佳山勝水,加之政治生涯的起伏不定,使他萌發了“卜居宜興,歸老陽羨”的願望。並在宜興買田築室,先遣其子蘇邁、蘇迨來宜居住生活。他在給皇上的奏章中多次提出“乞居宜興”,但終未能如願。

宜興丁蜀鎮的蜀山原名獨山,山並不高,但峰巒如黛,清溪萦繞,景色迷人。蘇東坡贊其“此山似蜀”。後人為紀念蘇東坡,就把獨山改名蜀山,並在東坡講學處建造了一座“似蜀堂”,後又在此建造了“東坡祠堂”。每逢東坡誕辰(農歷十一月二十七日)都要舉行紀念活動。

明代弘治年間(1488—1505),工部侍郎沈晖出資購地三十余畝,在原東坡祠堂的基礎上,建造了一座頗具規模的東坡書院,其後歷代均有修建。清鹹豐十年(1860),太平軍進駐宜興時,書院大部分建築被焚毀。同治年間由當地士紳集資重建,光緒年間又進行了擴建,始成今日之規模。清光緒三十一年(1905)廢除科舉後,書院改為東坡高等學堂,後稱東坡小學,是宜興最古老的小學校之一。

東坡書院面南座北,共有建築四進。南眺太湖,背依蜀山,環境清幽,通面闊26.8米,進深93米。大門口匾額“東坡書院”,為現代著名書法家舒同所書。進入書院,一條30余米長的磚砌甬道直通第一進門廳。甬道東側為石牛池,池內臥天然太湖石石牛一對。門廳前為長方形泮池,上設青石小拱橋一座,四周飾似荷花欄板及獅子、蓮瓣紋柱頭,制作十分精巧。跨過泮池,便是第一進建築,面闊七間,進深七檩,其中正中一間為門廳,設將軍門一座。走過石板小院,為東坡書院的第二進,亦為面闊七間。其中正廳三間,稱飨堂,體制宏偉,原供奉有東坡先生的神座。其梁枋上雕刻有人物、雲鶴、卷草等圖案,朱漆貼金,工藝精致。廳內上方懸清翰林院編修、吏部侍郎周家楣手書“東坡買田處”、清浙江巡撫任筱園書“講堂”及清道光時江寧布政使楊能格書的“似蜀堂”三匾。正廳東側為兩間二層樓。正廳西側兩間稱“湖山拱秀”廳,其匾原為清道光年間浙江巡撫任筱園所書,現已不存。院內西牆上開一腰門通往西側碑院,碑院系2002年新建,其中碑廊內存有《重刻蜀山草堂記》、《蘇文忠公祠堂記》、《蘇文忠公蜀山書院記》、《重修蘇文忠公蜀山書院碑記》等明清碑刻二十余方。第三進面闊七間,較前兩進地勢高出數級。其中正廳三間,進深9檩,為東坡書院的“講堂”,其梁上均雕飾有卷草紋和镂空的雲板,兩邊牆裙以青磚駁面,建築結構古樸深厚。正廳東西各有耳房兩間。院內有東西廂房,均為面闊三間,進深七檩。第四進為二層樓建築,面闊七間,早年因失火被焚,1953年重建後也已破敗不堪,復於2003年重建。

東坡書院建築整體風貌保存十分完整,歷史延革脈絡清晰,對研究江南地區書院的發展及其建築特色有重要的價值。

2002年,丁蜀鎮人民政府通過財政撥款和民間募捐等形式,籌資500余萬元,歷時兩年對東坡書院進行整體修繕,並收集陳列蘇東坡有關史料實物,向社會開放。

推薦閱讀:

宜興市徐大宗祠

宜興市文昌閣

宜興周王廟及碑刻

宜興市新四軍標語