靈巖寺

日期:2016/12/14 12:44:04 編輯:古代建築有哪些

靈巖路景從靈巖景區坊,到靈巖寺山門止,有一段清幽漫長的路,沿途景美若畫,勝跡多甚。一進入靈巖景區,迎面可見一山,山巅形似雞冠。相傳,昔有盜賊,夜過其下行竊,忽聞巨雞鳴曉,震懾山崗,賊怖而從善,故稱雞鳴山。該山景色秀麗,為舊時靈巖十二景之一。與雞鳴山相對,有石坊屹立。此坊建於清乾隆二十六年(1761年),四柱高聳,柱礎石鼓夾抱,柱端“朝天吼”昂天,額枋橫貫,上镌清乾隆皇帝御筆“靈巖勝境”。由此向裡,大溝橫大雄寶殿(1989年10月)臥,架以石橋,名叫“崇興橋”,又名“崇福橋”、“通靈橋”,或俗稱“大石橋”。北宋大觀二年(1108年)由靈巖寺方丈仁欽重建,明嘉靖十七年(1538年)重修,今建橋、修橋碑尚在。建橋碑,為北宋末年著名學者畫家郭恩撰文,其子郭升卿書寫,字體頗佳,效法“蘭亭”。碑陰有飛白體“靈巖道場”四字,為北宋元豐年間尚書兵部郎中王臨書寫,系主碑補刻。臨橋古柏蔥郁,溪澗深邃險峻。放眼南望,峰巒疊翠,巨石嶙峋,謂之“群仙朝笏”。其中一峰,有孔穴穿透,猶若翠屏之上懸掛著一輪圓月。此山,名“明孔山”,亦為“靈巖十二景”之一。相傳,法定禅師來此創寺之時,路途艱險,陰森可怖,他面山誦經49天,感動了神靈,陽光將山穿透,使他得以進山找到建寺之地。

沿路前行,又有山溝橫臥,上架一橋,稱“明空橋”,俗謂“小石橋”,明代重建。兩側古柏聳空,枝桠搭連,遠看似門。橋北有山,松柏郁森,曰“對松山”。橋南有崖,泉流淋漓,叫“滴水崖”。崖石嵯峨,狀如抱廈,泉灑如雨。乾隆皇帝來游時,賜名“雨花巖”,後將其名镌刻於碑,碑側建亭,並定為“靈巖八景”之一。

過明空橋為“黃茅岡”,路旁有眾多巨石,似龜背,從遠處看去又像群羊。石上建黃茅岡亭。昔日,僧人在此迎客,故又名“接官亭”。過岡為靈巖之北溪,寺內諸泉皆匯於此,相傳宋真宗曾在這裡飲馬,故稱“飲馬溝”。溝上架橋,名“新石橋”,系明代天啟年間創建。橋兩側飾石欄,上雕蹲獅。溝北石壁嵌明萬歷年間書畫家、歷城人劉亮采所書“十裡松”大字石刻。“十裡松”是指從“靈巖勝境”坊到寺門沿途之古柏,昔人諱“悲”之音,所以稱“松”。過橋之後,山路漸陡,古柏夾道,蒼翠籠蔭。路北側,溪水激湍,水濤、松濤,轟鳴震耳。上陡坡,即為山門廣場。迎面古柏蔥籠滴翠,旁側立一石碑,上刻“大靈巖寺”四字,系元代至正三年(1343年)西夏人、山東肅政廉訪副使文書讷書丹。碑陰镌蒙古僧家奴跋語。廣場東側山巖石壁上,有清乾隆皇帝手書詩刻多方。至此,便到達佛門勝地靈巖寺。

金剛殿·大雄寶殿·摩頂松靈巖寺山門稱“金剛殿”,約為元代創建。門前兩側置清初石獅一對,昔日還立有“千崖”、“萬壑”石碑,由明嘉靖十一年(1532年)山東左布政使張欽書丹,門後也立二碑,镌“絕俗”、“持戒”四字,為明隆慶年間李復初手筆。殿內供護法天神二尊,右為“那羅延金剛”,左為“密執金剛”,手持寶杵,威武剛猛。門內清溪東西涓流,上架三橋,東曰“虎溪”,中曰“聚善”,西曰“接引”,皆為建寺時建造。寺內僧人送客至此溪則止。

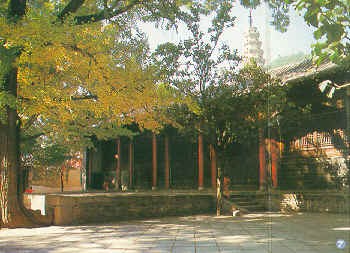

溪北,有一四合院落,大門名“天王殿”,單檐硬山,基址、柱礎等物乃為宋代遺存。殿內左右山牆,嵌唐、宋、元、明、清碑碣17方。殿之中央,立北宋皇年間經幢一座。天王殿北的東西兩側,鐘鼓二樓矗立,為北宋末寺內住持妙空創建,鐘樓內現置明正德六年(1511年)十一月住持正昂鑄造的銅鐘一枚。鐘、鼓樓東西兩側為廊庑,北側正中高台之上便是大雄寶殿。該殿原為宋代“獻殿”,是已傾圮的“禮拜五花殿”的前堂,由本寺住持仁欽於北宋崇寧、大觀年間(1102~1110年)創建。昔日,僧人於此誦經朝拜。明正統年間,就國於濟南的德王捐塑佛像於內,遂稱“大雄寶殿”。今殿建於清代中葉,面闊五間,進深六間,硬山頂,卷棚式抱廈,紅柱青瓦,半壁扇。左右蔥茏參天的古銀杏樹相襯,愈顯得殿堂分外壯觀。清乾隆二十二年(1757年)弘歷皇帝為殿題寫“卓錫名藍”匾額及“奇松爾日猶回向,詭石何心忽點頭”楹聯。詭石即“朗公石”,奇松即“摩頂松”。

摩頂松,在大雄寶殿西北隅。四周砌以石欄,旁嵌明代嘉靖年間山東巡按監察御史張鵬所題“珠樹蓮台”、“名山勝水”大字石刻,以及乾隆皇帝御書“摩頂松”字碑和御制圖詩碑。清康熙《靈巖志》對此松即已記載:“大可數圍,內空外竅,老桿盡枯,孫枝獨茂,翠色欲滴,蒼古可愛,真不老物也。”僧人將玄奘的傳說附會到本寺,稱當年大唐玄奘去西天取經,臨行時,手摩此松頂曰:吾西去求佛,汝枝西長;歸時,東向,使吾門弟子知之。玄奘走後,樹枝年年西指,一年忽東指,弟子西迎,玄奘果然歸來,得佛經六百部。“摩頂松”由此得名。謂之青松,實為翠柏,因“柏”“悲”同音,其意不祥,故改之。後來寺內僧人為圖吉利,便在柏側栽柿樹一株,取“百事如意”之意。這柿樹長得秀麗,與蒼勁古柏相映成趣,被列為“靈巖八景”之一。