嶺南古村落——陸豐大樓村

日期:2016/12/14 13:19:38 編輯:古代建築有哪些

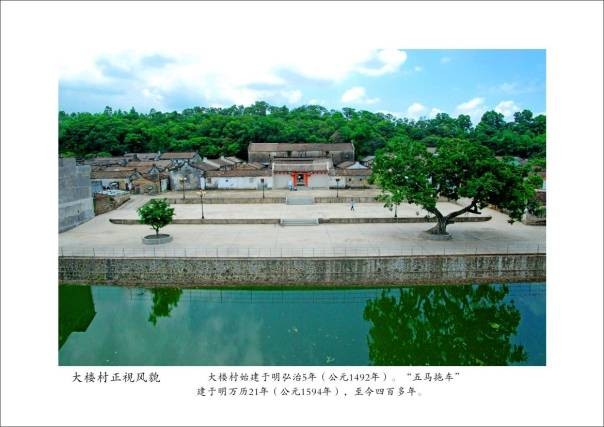

古村簡介大樓村歷史上稱善慶樓,始建於明弘治5年(公元1492年),現有2000多人口,林姓,大樓村的建築風格系獨具儒家文化內涵的“五馬拖車”造型,子午正線分金,建於明朝萬歷21年(公元1594年),乃七世祖舉人可盛公所建,歷九年建成,八世祖進士林呈祥之妻王氏(乃當朝姓王的宰相之女,稱“京奶”)及其子林長春再於不斷完善,距今四百多年。大樓村位於陸豐市西面,距離市區中心10公裡,與潭西鎮政府所在地相連,東經116°06’,北緯22°45’,海撥約90米,國道324線,深汕高速公路在村後穿過,村莊面南背北。

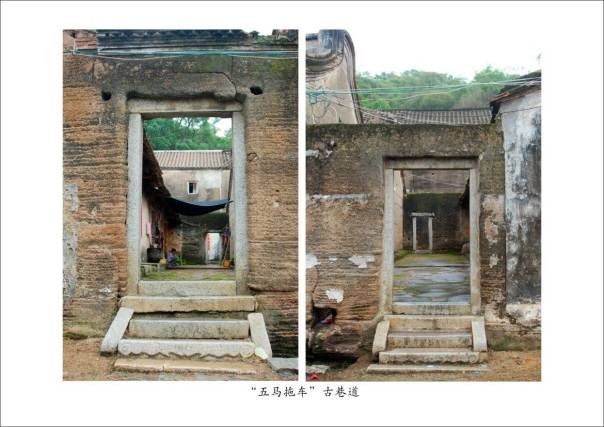

大樓村主建築是包圍式的整體,進入正大門前廳連天井,天井左右兩邊各有二巷道直進,正門過天井後進入二進系會客廳,會客廳隔天井再進入三進便是祭祀先祖的“襟德堂”。襟德堂的背後有一座二層樓,樓前系天井,與四巷道相通,樓後背靠山,巷內建築物屬規格化的民居,有房屋70間119個門戶,整個村莊四面相通,遙相呼應。正門進出,四面展開,圍繞中心,左右相照,分合對稱,中庸大度。整座建築物很象五匹馬在拉動一輛大轎車,因而得名。配上村前的三台曠地和半圓型水池,成為圓山圓水方建築,方圓相濟,交映相輝,極具大觀。

村落背有靠山,遠依法岫(法留山);前攬沃原,面照大德(大德嶺),是一塊歷來人們贊不絕口的風水寶地。“五馬拖車”的主建築占地面積為:3100平方米,面前曠地2550平方米,水池1413平方米,總面積7063平方米,占現有大樓村面積三分之二以上。由於建築物太於久遠,有不少地方雖有明顯的殘破跡象,但在整體保護上基本上完好。七間樓房系用溪沙、紅坭、糯米、紅糖合成夯牆體,至今尚堅硬完好,且其主門上端設有消防用的螺旋下水口。大樓村在環境和安全、消防等方面都做得比較好,歷史上從來沒有出現過火災、水災、失盜等事故。大樓村素有文鄉之譽,歷來非常重視禮儀文化教育,文韬武略。

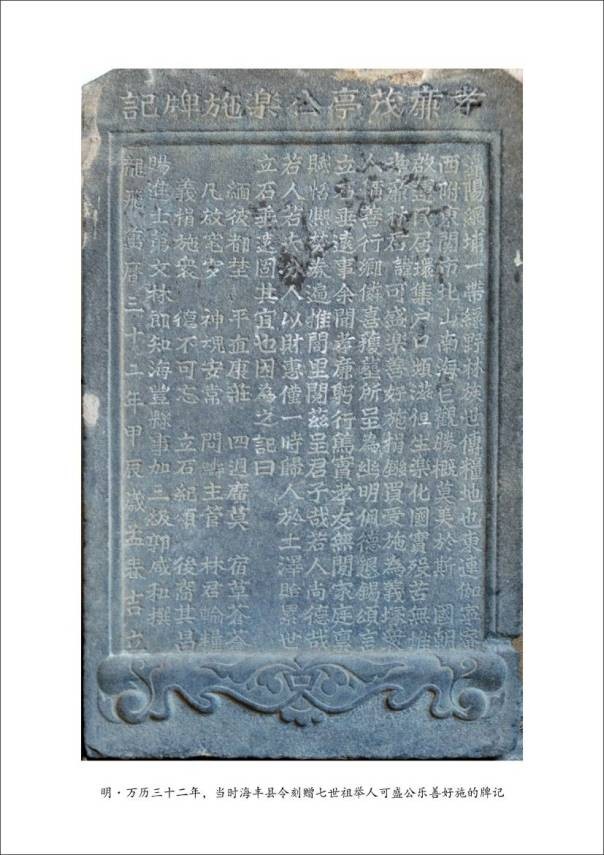

在明清兩朝科試中,大樓人出類拔萃:六世祖世欽公乃明萬歷初年增廣生員(秀才),其在萬歷四十六年81歲撰修《潭湧族譜》;其長子可盛公號茂亭,字松芳乃是萬歷辛卯科(1592年)舉人,可盛公長子呈祯公明萬歷戊子科(1589年)貢士,次子呈祥公明天啟丁卯科(1628年)舉人,再中取崇祯甲戍科(1635年)進士,官至雲南省監軍道(朝廷派往雲南省監管軍隊的官員),後在雲南殉職。清朝嘉慶年間大樓僅有200多人口,林祝三(嘉慶癸酉科舉人)等一批同村學子同期中取了“一舉兩貢十八秀”的優異成績,曾名譽海陸並傳頌至今。《陸豐縣志·乾隆十年本》記載了林可盛、林呈祯、林呈祥及夫人王氏、呈祯之子長春(康熙18年即1680年貢士)等不少可歌的事跡,在原《陸豐歷代大事記》中,記載了林呈祯父子在明末鬧饑荒中“禁谷濟饑”和京奶興修水利,修建一世祖祠堂,及置田租興學等義舉……。大樓村“五馬拖車”前的空地上曾經是旗桿夾矗矗的景象。

今天的大樓村人依然是重教興學,從事文化、教育、醫學、科技有不少人。現在移居香港、深圳、廣州、惠州、珠海的大樓人占全村人口30%多。先賢遺傳的“祖訓”、禮儀風范和樂善好施的美德以及民俗文化活動至今仍家喻戶曉,激勵著子孫後代為祖國繁榮,社會和諧做貢獻。

- 上一頁:陝西美景——漢中小南海

- 下一頁:穴居——袋狀洞穴

熱門文章