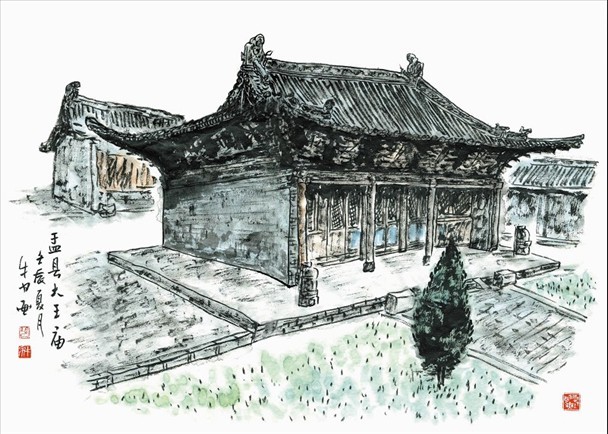

山西古代建築精華之趙武大王廟

日期:2016/12/14 13:17:55 編輯:古代建築有哪些

在盂縣香河北岸的西關村,坐落著一座青磚灰頂的廟宇。這就是陽泉四處國保單位之一的大王廟。相傳,此處原為晉國上卿趙武的行宮,後在此建廟祭祀。趙武,就是舉世聞名的趙氏孤兒,他的故事在盂縣流傳了數千年,至今人們依然沿襲舊時對趙武的尊稱“大王”,於是就有了“大王廟”。

大王廟雖久歷滄桑,至今仍保留了金代建築的特色,是我省歷史保存完美的一座古代建築。

相傳是趙武行宮

雖然與盂縣縣城近在咫尺,但眼前的大王廟卻遠離縣城的喧囂,置身其中,陣陣清風拂面,四下萬籁俱寂。廟前的兩株古槐,樹冠高大,枝繁葉茂。看護大王廟的老人告訴記者,相傳這兩株古槐系唐代所植,迄今已有千年。

盂縣文管所就坐落在大王廟院落的一角,靜靜地守護著這個歷經滄桑的國寶。對於大王廟,盂縣文管所所長趙培青頗有感情:“大王廟創建年代不詳,元代《重修藏山廟記》有"重建於金,源之於承安五年"的記載。漢、唐、宋、元歷代均有修葺。現存建築中,寢宮是金代建築,正殿為明代建築,其余的都是清代所建。”

在省文物局網站上,有對大王廟創建年代的考證,即“為春秋時晉國上卿趙武之行宮。”民間,百姓把趙武稱為雨神,歷代帝王也為趙武修廟造祠,並赦封趙武專司雨神之職,大王廟可以說是趙武外出行雲布雨時休息就寢的行宮。由於古時去藏山祭拜趙武路途遙遠,大王廟便成為附近百姓祭祀趙武的去處。

光緒七年(1881年)《盂縣志》中《卷七·建置考·壇廟》記載:“文子行祠:在西城外香河北,春秋上戊日祭。”廟中碑刻記載該廟建於金大定十二年(公元1172年),中經清康熙元年(公元1662年)增修,清道光二十七年(公元1847年)重修,才有了今天的規模。

2001年6月25日,大王廟作為金至明時期古建築,被國務院批准列入第五批全國重點文物保護單位名單。

金代寢宮歷盡滄桑

大王廟占地面積3537平方米,古樸渾厚,氣勢雄偉,廟內主體建築坐北朝南,排列在一條中軸線上的依次有照壁、山門(後兼戲台)、正殿、寢宮。山門兩側是鐘鼓二樓,碑廊和儀門分立二樓左右。中軸線兩側不設配殿等附屬建築。

山門面寬三間,通體面寬9.2米,進深4.5米,檐高6.1米,單檐硬山頂五頂雙層結構。台基與樂樓相連,高出地面1.18米,上飾有石欄。山門中間留有較低的通道,兩側墊高與樂樓台面相平。遇有演出時,架起木板就成為一個平整的台面;樂樓為清乾隆四十七年(1782年)建,面寬三間,進深五椽,歇山卷棚式屋頂。

正殿是大王廟的主體建築,明天順年間(1457-1464年)重建。正殿有三間,面寬16.4米,進深10.8米。殿身四周有回廊,正殿整體為木結構,從底到頂由台基、屋架、屋頂三部分組成。台基不高,由青石砌成;屋架木制精巧,曲形斗拱,層層疊架;屋頂為單檐歇山頂,分布著五脊六獸,出檐深遠,氣勢磅礴。正殿四周由木柱支撐,柱上施以梁柱,構成屋架,沿柱而砌牆,再在上面開設門窗。四周木柱,微向內傾,置成“側角”,角柱稍高。設計的科學之處在於使梁、柱、枋三者受力均勻,緊密結合,以增加建築的穩固力和承托力。大殿內部空間敞亮,使用了“減柱造法”,這種手法出現在遼代,是在建築物的平面上減去若干根柱子,柱子減去的多少與面積的大小成正比。這種做法到金元時運用比較普遍,但明清以後大型建築已不采用,殿內使用了長跨三間的大木材,其構件的規制屬營造式,整個屋頂完全由山牆內之暗柱和廊柱支撐,擴大了建築的縱向跨度,為設置神龛和塑像,提供了寬敞的場所。大王廟也足以證明早在明代,盂縣的木結構建築藝術,就已經達到相當高的水平。

正殿之後就是大王廟最有建築歷史價值的寢宮。據有關專家鑒定,此殿屬遼代建築。後殿共三間,進深四椽,單檐懸山頂,屋頂為筒板瓦覆蓋,其通體面寬12.1米,進深6.6米,鸱尾高6米,造型與結構特征同正殿基本一致。七檩四椽、五脊六獸,前後檐立欄臥欄各四層,梁、柱、欄、斗拱等皆用材粗大,卻卯榫嚴實,構築穩固。非凡是其斗拱形制多樣,上下相異,柱頭與補間不同,各拱兩端之卷剎皆為五瓣,每瓣微向內弧,這種做法在木結構古建築中尚不多見。

柱上闌額普拍枋呈“丁”字形斷面,出頭垂直砍截,不作任何裝飾。斗栱五鋪作,單抄單下昂重栱造,明間補間鋪作出45度斜栱。梁架結構為四椽栿通達內外。寢宮出際深遠的屋蓋、舒展平緩的舉折、剛勁有力的通檐四椽栿和雄渾蒼古的斗栱組合,完整如初地展示著八百年前的營造特色。駐足其間,讓人恍如穿越回金代。

看著如今的大王廟,趙培青感歎:“昔日的大王廟殿內龍盤鳳繞,丹青滿壁,山水人物栩栩如生,泥塑神像風度翩翩,可惜如今堂內的彩塑和壁畫早已全部損毀無存。”

十五通石碑的訴說

除了金明建築外,大王廟的另一個亮點是它所藏的十五通石碑。

趙培青告訴記者:“大王廟原有三間碑房,是盂縣寺廟存碑最多的一處,真所謂刻石荟萃,古碑如林,且造型美麗,文圖並茂,筆工遒勁,字跡清楚,如今碑房已毀,部分碑刻也遭到損壞。”

在正殿東側的碑廊下,如今保存著歷代建造的十五通石碑,筆工遒勁,字跡清晰,其中不乏難得一見的珍品,比如孔子像碑。此碑系元代延佑三年(公元1316年)立,原藏於孔廟,孔廟被拆後,移至大王廟,碑身斷裂。碑高1.24米,寬1.02米,厚0.2米,碑頂呈半圓形。碑正面圖文並貌,左側為圖,右側為文,標題為篆文“宣聖衮公小景”。文記孔廟建於唐天寶十一載(公元767年),圖刻孔夫子全身像,後面跟著其弟子顏回,刀工細膩、線條流暢、栩栩如生,歷經百年風韻猶在,碑中畫像系臨摹唐代著名畫家吳道子的名畫真跡,書法系臨摹自顏真卿正書體,全文由宋代著名理學家程灏寫就。由陳繼臨摹刻於石,並飾以雲紋圖案。

此外,碑廊還有千佛碑、吳道子圖像碑等石碑,镌刻細膩,筆工剛健,技藝精湛。這些石碑對研究藏山和大王廟的歷史沿革,以及盂縣歷史文化提供了珍貴的實物資料,具有較高的歷史價值。

走出大王廟,夕陽已西下。作為金代建築的典范,大王廟留給後人的,除了在建築方面的價值和歷史文物價值外,更重要的是承載著趙氏孤兒的美麗傳說,成為盂縣忠義文化的代表之一。

推薦閱讀:

山西民居:姬氏民居

江南水鄉的明清庭院

窯灣古鎮:並蓄南北 含蘊東西

台州仙居管山村古民居

- 上一頁:北京天壇公園

- 下一頁:貴州黃平幽靜典雅的舊州古鎮