宜興市國山碑

日期:2016/12/14 12:42:50 編輯:古代建築有哪些

國山碑位於宜興善卷鎮著名旅游景點善卷洞上的國山上,因位於國山之上,故此得名。該碑為三國吳皇封禅的祥瑞碑。

相傳,公元276年8月,宜興發生了一次地震。震前有地聲、地光等現象發生。地震使善卷洞的水洞開裂了30多米,也使石灰巖的龍背山裂開了口子,從地底噴出巖漿,冷卻後,形成高3米、圍5米多的花崗巖石,謂吳自立大石。孫皓認為是他統一中國的祥瑞之兆,派司徒董朝前來封禅。

除此以外,還有另一個說法。吳天玺元年(276年),因在離墨山中發現石洞,即現在的善卷洞,當地官僚和朝臣們知道後,當作大瑞,向皇帝上表獻媚,皇帝孫皓立即派遣司徒董朝等前往封禅,改離墨山為國山,刻國山碑,或稱禅國碑。

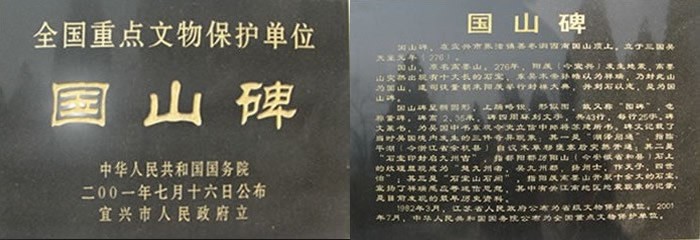

不管哪個說法更接近於史實,國山碑為三國時期所留之物毋庸置疑。碑為篆書,為吳國東觀令史立信中郎將蘇建書寫,碑末還有刻工殷政、何赦姓名。其內容為立碑起緣、瑞應祥兆、歌功頌德。此碑是江蘇現存最古老的封禅碑之一,碑文書法亦具有重要價值。

國山碑呈圓柱形,上端微銳,形如囤,俗稱“囤碑”,因系董朝來此封禅而立,故亦稱“董碑”。碑高2.35米,周長3.3米。四周環刻封禅文辭,計43行,每行25字,共約1000余字。碑文篆書,為吳國中書東觀令史立信中郎將、著名書法家蘇建所書。內容記述了立碑的緣由,即當年吳國境內出現的三件奇異現象。

該碑由於長期處於山頂露天環境中,至宋代已有許多字跡剝蝕難辨。南宋周必大《泛舟録》載其“南北西三面文字可辨,惟東面皆剝裂模糊”。目前僅碑體西北面下半截字跡可辨,其余均已漫滅。為了保護碑石,清乾隆十九年(1764)荊溪(今宜興)知縣唐仲冕始建護碑亭以蔽之。民國年間,儲南強先生又擴建為六角石亭。1990年重建護碑亭,並建國山碑院對其加以保護。

如今,國山碑已被列為國家重點文物單位。

推薦閱讀:

鄂州市彭楚藩墓

鄂州市和尚山遺址

鄂州市觀音閣

鄂州市鳳凰台塔

- 上一頁:鄂州市怡亭銘摩崖石刻

- 下一頁:鄂州市觀音閣